An dem gespenstischen Begriff »Autor« zerren ganze Containerladungen skurriler Sehnsüchte, bizarrer Erwartungen und recht dubioser Annahmen, ganz zu schweigen von all dem historisch-gesellschaftlichen Sediment, durch das dieser Begriff »Autor« diese Containerladungen recht mühsam und angestrengt mitschleppen muss; und all die Toten erst drum herum um den »Autor«, all die Meinungen und Vorstellungen vom »Autor«, die immer nur dann zutage treten, wenn wieder einmal ein Leitmedium gegen das andere ausgespielt werden soll, ein »Autor« gegen den anderen »Autor«. Dann tauchen sie über Nacht wieder auf, dann hat es schon immer ein jeder gewusst, dann werden die Totgeglaubten zurückgerufen, dann sind sie wieder da, nur in anderer Form. Mit dem Begriff »Autor« ist es wie mit dem Begriff »Hund«: Es gibt unendlich viele, von freilaufenden AutorInnen über eher rundliche und längliche AutorInnen, einbalsamierte AutorInnen, AutorInnen, die dem Kaiser gehören, AutorInnen, die auf Bühnen stehen, AutorInnen, die auf Büchern stehen, herrenlose AutorInnen, AutorInnen, die sich wie Tolle gebärden, AutorInnen, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, singende AutorInnen, AutorInnen hinterm Lichtpult, AutorInnen, die von weitem wie Fliegen aussehen, und so weiter, und immer wieder gibt es Bestrebungen, diese verrückte Enzyklopädie von AutorInnenschaften auf ein bis zwei relativ beliebige Formen runterzubrechen, um irgendeine beliebige Hierarchie samt Wertekanon zu erzeugen, was ja auch ein Prinzip von AutorInnenschaft ist. An diesen fünf Buchstaben hängen immer noch recht unglückliche Diskurshoheitsfantasmen dran, und Foucault ist noch immer nicht oft genug im Bücherschrank gelandet. Gerade in einem recht arbeitsteiligen Betrieb wie dem Theater führt das dann immer wieder zu Irritationen, wenn man sich als StückeschreiberIn eine bestimmte Praxis und Haltung zu erarbeiten versucht, wenn man zum Beispiel versucht, eine offene Sprache zu finden, in der zum Beispiel SchauspielerInnen erst mal für sich übersetzen müssen, als wer sie hier eigentlich gerade was verhandeln, also aufgefordert sind, mitzuschreiben. Meistens bekommt man diese Fragen aber gar nicht mehr verhandelt, weil man eh wieder nur mit seltsamen Unterstellungen bombardiert wird, zu denen man dann doch bitte Stellung beziehen möge, man sei ja schließlich »Autor«.

Wie komplex diese Formen zeitgenössischer AutorInnenschaft mittlerweile geworden sind und welche Vielfalt diese angenommen haben, in welchen Zusammenhängen da gearbeitet, entwickelt, gedacht und geschrieben wird, das fällt in reißerischen Leitmediendebatten dann leider regelmäßig unter den Tisch. Da wird dann gern alles kategorisiert, zusammengeworfen, pauschalisiert, um Klischees zu reproduzieren, Vorbehalte weiterzutragen und Hierarchien durchzusetzen. Letztes Jahr verstieg sich gar ein Intendant in einem Anflug von Gipfelfieber zu einer Forderung, die weißer, blinder, patriarchaler und autoritärer nicht sein konnte: Man wünsche sich ein »Schreibverbot«, statt zu schreiben mögen die AutorInnen bitte »in die Welt hinaus gehen«. Theaterinterner Verblendungszusammenhang, leitmedienproduzierende Stereotypenschleuder, schau oba.

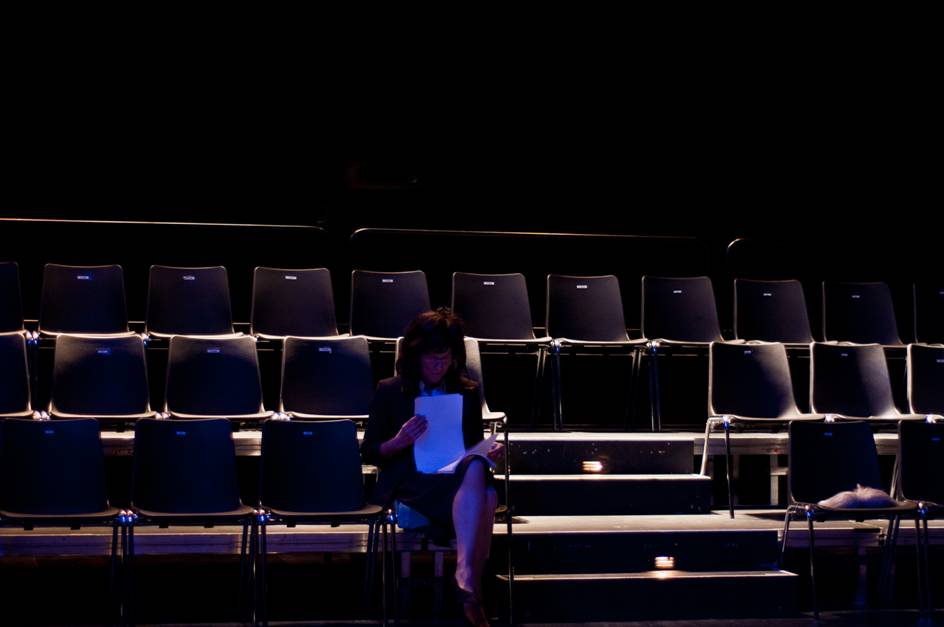

Das größte Problem scheint mir zu sein, dass die Frage eine politische sein sollte (Wer spricht? Wer darf sprechen? Wem wird Gehör erteilt?), dieser Impetus mittlerweile aber verwässert ist. Anstatt die Vielfalt und die Öffnung zu denken, die uns das zwanzigste Jahrhundert beschert hat – auf allen Ebenen, in allen Bereichen –, wird plötzlich wieder für ein Exklusivitätsprinzip missioniert, werden wieder Ästhetiken gegeneinander ausgespielt, werden uralte Klischees ausgegraben. Man spricht nicht über theaterinterne Hierarchien, die neue Formen von AutorInnenschaft verunmöglichen, sondern schiebt vorschnell alles auf StückeschreiberInnen – warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die eh nur selten im Haus sind. Das Kreuzberger Literaturhaus Lettrétage hat angeboten, zu dieser recht albernen und den Blick auf gegenwärtiges Schreiben komplett verfälschenden Diskussion die »betroffenen« AutorInnen selbst zu Wort kommen zu lassen, mal gemeinsam zu schauen, was eigentlich zeitgenössisches Sprechen ist, wie unterschiedlich und vielfältig es ist. Zusammen mit Carolin Beutel haben wir eine Reihe von Menschen eingeladen, diskutiert und ein ambitioniertes Programm auf die Beine gestellt, um zu versuchen, die Zugriffe, Arbeitsweisen etc., vor allem aber einfach einmal die unterschiedlichen Texturen und die dahinterstehende Vielfalt von AutorInnenschaften und die Fragen, die diese herumtreiben, zu zeigen und eine Lanze für die Mannigfaltigkeit von Textformen zu brechen. Mal schauen. Resümee folgt. Exit Ghost.