Taschkent, 2.4.2016.

P., M. und T. fahren mich zum Bahnhof. Zugtickets kaufen für die nächsten vier Wochen, Reisen stehen an, Samarkand, Karschi, Urgentsch, Fergana. Wir sitzen in einem weißen Chevrolet, P.s ganzer Stolz, 8000 US-Dollar wert, vierzig Monatslöhne seien das. Ein armlanger Riss teilt die Frontscheibe. Als ich danach frage, sagt P., solange die Straßen so schlecht seien, lohnt es nicht, die Scheibe auszutauschen, man würde ihn auslachen dafür, ihn einen Dummkopf nennen. Ob er mir gefalle, sein Chevrolet? Klar, sage ich, gutes Auto.

Bahnhofseingang, Miliz, Kontrolle. Nachlässig greift eine Hand in unsere Rucksäcke. Gelangweilt sieht dieser Mann aus, der Anfang zwanzig ist, eine grüne Mütze auf dem Kopf, Abzeichen an der Brust. Jeden Tag Kontrollen hier. Vor öffentlichen Gebäuden, vor der Metro, manchmal auf offener Straße, einfach so. Tagelang empöre ich mich still über das, was ich als Einschnitt in meine Privatsphäre betrachte, was mich seltsam kränkt. Bald schon habe ich mich daran gewöhnt. Gleichmut, wenn ich zeige, was ich habe: ein Buch, eine Flasche Wasser, ein Notizblock, Stift, keine Bombe. Wenn ich eine hätte, sie würden sie nicht finden, so nachlässig, so halb angetäuscht wie die Kontrollen dieser Männer sind, die so müde wirken, so kraftlos. Ein Blick in mein Gesicht, ein blinder Griff in meinen Rucksack, ich darf passieren.

Auf dem Weg zurück in mein Hostel. T. sagt, sie seien der Miliz hier dankbar, sie schütze sie und ihre Familien, dank der Miliz sei es hier sicher. Ich sage nichts dazu. Später wird M. noch auf einen Tee bleiben, P. und T. sind schon gefahren. M. wird sagen: T. wolle später unbedingt raus aus Usbekistan. T. wisse eben, dass seine Ausreiseerlaubnis von der Willkür der Staatssicherheit abhängt, deshalb der Wir-sind-so-dankbar-über-die-Miliz-Unsinn. Ich solle es ihm nicht übel nehmen.

Abends vor meinem Hostel. M. und ich klatschen ab. Ob er das auch rieche? Was, fragt er. Diese Luft, dieser gasige Geruch. Nein, sagt er, nein, was soll er denn da riechen? Später wird ein Usbeke mir erklären, unter vorgehaltener Hand: Siehst du sie denn nicht? Diese Gasleitungen, oberirdisch? Siehst du denn nicht, wie marode und leck sie sind? Siehst du nicht, dass dieses Land dabei ist zu kollabieren?

*

Samarkand, 9.4.2016.

Ich soll für einen Blog der Robert Bosch Stiftung schreiben. Es ist Teil des Stipendiums in Usbekistan. In einer Hotellobby sitze ich und schreibe in ein WordPress-Dokument über die Zwangsarbeit in den Baumwollfeldern. Ich schreibe, dass ich nach einem Workshop an einer Provinz-Uni mit vier Studenten redete, dass ich fragte, ob sie auch zwangsarbeiten müssten, ob sie auch zur Ernte abgezogen würden wie ihre Samarkander Kommilitonen, ob sie auch von den Selbstmorden einiger Studentinnen auf den Feldern gehört hätten, von den Strafen, schaffe man sein Tagespensum nicht … Der Beitrag wird lang. Kurz bevor ich fertig bin: ein Gedanke. Google. Ich tippe critical journalist uzbekistan. Ich finde und lese Artikel von verschleppten und gefolterten Journalisten, Arbeitslagern. Ich lösche meinen Beitrag. Spaziergang in die Stadt.

Mittags. Essen mit einem Professor. Danach zurück zur Uni. Große Straße, leer, kaum Menschen zu sehen, ein paar Wachposten. Wir gehen im Schatten eines Hochhauses, eines der wenigen Häuser der Stadt, das nicht marode ist. Was ist das, frage ich. Das Gebäude der Staatssicherheit, sagt der Professor.

15.4.2016, Karschi.

Essen mit einem Usbeken und einer Deutschen. Beide wohnen seit Jahren in der Stadt. Reden über Politik. Karimov, der Präsident, der politische Gegner ausschaltet. Was sich hinter diesem Wort ausschalten verbirgt, möchte ich wissen. Mord? Verschleppung? Die Usbekin schweigt. Die Deutsche erklärt, man wisse es nicht so genau, alles ist möglich. Wir essen Plov, trinken Tee. Dann sagt die Usbekin etwas. Sie bitte um Verständnis. Sie dürfe vor Ausländern nicht negativ über Usbekistan reden. Sie werde deshalb nichts sagen. Wir wechseln das Thema, Fußball, Wetter, deutsches Essen.

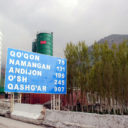

24.4.2016, Fahrt nach Fergana.

Pause nach 150 von 350 Kilometern. Seit Tagen werden meine Anrufe ins Ausland geblockt. Also eine SMS, ob sie ankommt, weiß ich nicht. Ich erhalte keine Antwort.

2005 kommen Hunderte Menschen in Andijon um, erschossen vom Militär. Umstände unklar. In einem der Workshops, die ich gebe, frage ich die Studierenden: Könnt ihr mir davon erzählen? Was war da los? Dürft ihr überhaupt darüber reden? Was ist mit den Koreanern, die in den Dreißigern nach Usbekistan verbannt worden? Sprecht ihr darüber? Niemand antwortet. Später kommt eine Studentin zu mir. Ich solle sie nicht falsch verstehen. Man dürfe nicht darüber reden, man habe Angst vor den Folgen. Sie bittet resolut: Keine Fragen mehr über Politik, ich könne sie alle in Teufels Küche bringen, es seien Denunzianten unter ihnen, die Geld bekämen für die Informationen, die sie weitergeben.

Kurz vor Fergana. M., der hinter mir sitzt, erzählt von P., seinem Cousin. P. habe den Chevrolet verkauft, ob ich mich erinnere, wir seien mit ihm und T. zum Bahnhof gefahren, an meinem ersten Tag. Klar, sage ich, klar erinnere ich mich. Warum er ihn verkauft habe, er habe doch Jahre dafür gespart. Ihr Onkel habe Krebs, sagt M., der Flug nach Moskau und zurück, die Operation dort, das sei sehr teuer, und hier operierten nun mal die Ärzte, die am meisten bestochen haben, und das seien eben nicht unbedingt die besten. Ob ich schon mal ein Krankenhaus in Usbekistan gesehen hätte? Nein, sage ich.

Wir essen Nan, das wir am Straßenrand gekauft haben. Wir sitzen auf einem großen Felsbrocken. M. erzählt von einem Komiker. Er habe ein Lied veröffentlicht. Der Text gehe so, ungefähr: Wir haben Gas, das die Politiker ans Ausland verkaufen. Dafür heizen wir im Winter mit Kuhscheiße … Erst wurde das Lied verboten. Dann erhielt der Komiker Berufsverbot. Wo er ist, ob er noch lebt, wisse niemand so genau. Er sei verschwunden seitdem.

M. erzählt, ich solle unbedingt seinen Namen ändern, falls ich etwas schreibe. Niemand dürfe wissen, dass er einem Ausländer gegenüber kritisch rede. M. fragt: Wie wäre es mit dem Buchstaben M? Dass damit schon mein Vorname anfange, sage ich. Wir seien doch aber wie Brüder, wir sollten diesen Buchstaben teilen, zumindest in diesem Text, sagt M. Gut, sage ich, und dann: Hallo, M. Wir lachen. Auch er wolle nicht riskieren, dass man ihn sperrt, dass man ihn auf die Liste derer setzt, die keine Ausreisegenehmigung erhalten, deren Familien bedroht werden, die Jobs bekommen, die sie nicht wollen, etc. Reden wir über etwas anderes als Belanglosigkeiten, dann ausschließlich allein.

Kurz vor Fergana. Zitat des Präsidenten Karimov:

Biz hech qachon va hech kimdan kam bo’lmaymiz.

Wir werden niemals schlechter sein als andere.