Es ist laut hier, sagt Hubert Winkels und meint nicht nur den Lärm in der Messehalle oder den Lärm der Feuilletondebatten in den letzten Wochen. Kulturvolksfront, Nazienkel, Onkel-Tom-Literatur und Speck Lit – die polternden Begriffe bestimmen auch die Podiumsdiskussionen und Interviewfragen auf der Leipziger Messe und vielleicht sogar die Wahl der Preisträger letzten Donnerstag. Doch Winkels meint auch den Lärm der Autoren und ihrer Bücher, widerspenstig und vielstimmig, die sich nicht einspannen lassen und anpassen wollen.

Und so ist es nur konsequent, dass die Jury unter Winkels Vorsitz in der Sparte Belletristik Saša Stanišićs Roman Vor dem Fest auszeichnet, den Roman eines gebürtigen Bosniers, der als Kriegsflüchtling nach Deutschland kam und nun auf Deutsch über ein sterbendes Dorf in der Uckermark schreibt. Vor dem Fest versammelt einen Chor aus lauter Solisten, die sich nicht mögen, und das Wir, aus dessen Perspektive erzählt wird, sei wie ein Vogel, der seine Flügel über die zankenden Küken breitet, sagt Stanišić bei der Vorstellung der Nominierten am Vormittag. In seiner Dankesrede am Nachmittag sagt er, dass er sich mittlerweile sogar selbst diesem Wir zugehörig fühle.

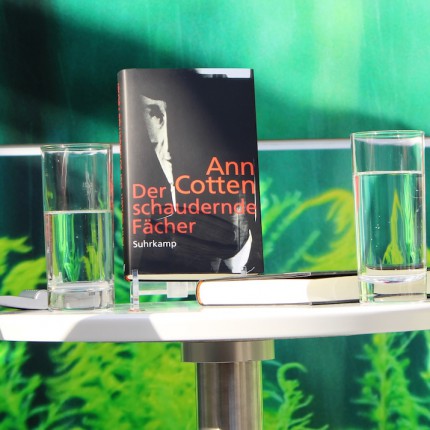

Auch Ann Cottens Muttersprache ist nicht Deutsch. Für ihren Erzählband Der schaudernde Fächer wurde sie vorletzte Woche mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, den vor sechs Jahren Saša Stanišić bekommen hat. Cotten habe, so die Begründung der Jury, »der deutschen Gegenwartssprache auf hochpoetische Weise neue Impulse gegeben«. Doch die werden am ARTE-Stand nicht recht verstanden, und so muss Ann Cotten während des Gesprächs immer wieder erklären und kommentieren: Dass das Schaudern doch eine angemessene Empfindung sei, besonders hier, in der Messehalle. Und dass der Satz »Im Dunkeln, wo die Deutschen sind«, nicht politisch sei, nur weil eine Nationalität darin vorkomme. Und schon gar nicht, wenn die Erzählerin gerade im Flugzeug sitzt und hinunterblickt auf Deutschland und dabei bloß an Alkohol denkt. Und dass es ihr immer um Schönheit gehe. Und um Sprechweisen. Und um die Frage, ob Liebe Konsum sei oder Kommunismus. Und dass sie den Leser nicht verwirren, sondern mit ihren Texten eher zum Verständnis zwingen möchte. Damit der Leser sie nicht abnicken kann als poetischen Fluff.

Ursula März sagt bei der Vorstellung der Nominierten am Vormittag, dass Martin Mosebachs Roman Das Blutbuchenfest den Beweis führe, dass Frauen tüchtiger sind als Männer. Martin Mosebach sagt, zumindest stelle sich ihm das so dar. Und dass er als Autor kein Tierstimmenimitator sein will, sondern ein Wahrscheinlichkeitsrealist, und dass er deshalb ständig die Perspektive wechsle. Die individuelle Seele werde dadurch immer mal wieder Weltseele. Und dass er nun endlich die Gelegenheit nutzen und Baudelaires Begriff des Realistizismus in die deutsche Literaturkritik einführen wolle. Googelt man Realistizismus, gibt es genau einen Treffer, ohne Baudelaire. Bleibt noch zu recherchieren.

Der Literaturkritiker Ijoma Mangold sagt, Redaktionsarbeit bedeute vor allem Selektion, er als Journalist habe dabei eine Schleusenfunktion. »Und ich muss jetzt nicht sagen, ich bin der Mangold. Ich profitiere von der Autorität der Marke.« Das Netz hingegen sei eine Wüste der Selektion: nur Sand, überall. Und Self-Publisher hätten es nicht nur schwer, die Schleusen zu passieren – es werde schlicht nicht gelingen! Verlage verlegten ohnehin schon zu viel und zu viel Schlechtes, und was selbst dort durch die Maschen falle, könne gern in der Schublade bleiben. Und er wünsche sich mehr Verrisse. Besonders von misslungenen Büchern renommierter Autoren – von Günter Grass zum Beispiel.

Per Leo ist noch kein renommierter Autor, sondern neben Fabian Hischmann und Katja Petrowskaja einer der drei Debütanten auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Messe. Bei der Vorstellung der Nominierten am Vormittag sagt er, er habe kein literaturgeschichtliches Verhältnis zu dem, was er erzähle, und will deshalb die Frage Daniela Strigls nach dem spezifisch Deutschländischen im Topos des ungleichen Brüderpaars in seinem Roman Flut und Boden so nicht beantworten. Und vielleicht sei es frivol, das zu sagen, doch sein Nazi-Großvater sei keine Belastung für ihn gewesen. Ein distanziertes Verhältnis zu den Tätern sei das Privileg der dritten Generation.

Katja Petrowskaja mag Per Leos Buch, und sie beneidet ihn ein wenig. Dafür, dass er bloß ein Haus habe, während sie fünf Häuser ihrer Familie finden musste, und bei der Suche nach einem der Häuser, in Kiew, stellte sich die Hausnummer im Nachhinein als falsch heraus. Sie beneide ihn auch für sein Handwerk als gelernter Historiker, das ihm beim Quellenstudium sicher nützlich war. Auch sie hat nach Spuren gesucht, im Internet und in Archiven und vor Ort, und weil für ihre russischen Ohren das ä nicht vom e zu unterscheiden ist, hat sie die Dokumente über den Todesmarsch der KZ-Häftlinge nach Gunskirchen durch das Kopiergerät laufen lassen, in der Hoffnung, die Menschen würden dadurch ein Stück weit gerettet.

Katja Petrowskaja sagt auch, sie habe Vielleicht Esther nur auf Deutsch schreiben können, in der Sprache der Stummen, wie sie auf Russisch heißt, um die Ambivalenz nicht auszulöschen und ihre festgelegte Rolle als Enkelin der Opfer nicht unhinterfragt anzunehmen, sondern um zu reflektieren: Als wer stehe ich da? Wie kann ich von etwas erzählen, was ich nicht weiß? Dieses Beharren auf der Wahrscheinlichkeit des Erzählten sei keine Relativierung der Geschichte, sondern mache deutlich, dass die Geschichte niemals abgeschlossen ist. Laut Ijoma Mangold hat die Geschichte Katja Petrowskajas Buch unvermittelt eingeholt: »Wenn wir die Ukraine heute verstehen wollen, lesen wir Vielleicht Esther.«