Für Jörg Steiner

Anlässlich des Erscheinens der Gesammelten Werke von Jörg Steiner gedenken wir des Autors mit einer Rede, die der Herausgeber, Martin Zingg, zu seinem 80. Geburtstag am 26. Oktober 2010 im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern gehalten hat.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde von Jörg Steiner,

lieber Jörg,

»Ich habe bis drei Uhr Aufsätze korrigiert und bin dann«: bereits der erste Satz bricht ab, als würde ihm und dem damit einsetzenden Text der Strom abgedreht. Es ist, als möchte die eben begonnene Geschichte erst mal abwarten, ob sie in der eingeschlagenen Richtung weitergehen kann.

Mit jedem weiteren Satz wird die Blickrichtung neu justiert, der Anfang scheint sich nach einem weiteren Anfang umzusehen. Jeder neue Satz zerrt und zupft ein wenig am Satz davor, einmal geht der Blick nach außen, in die Ferne, dann wieder nach innen, in die Gedankenwelt eines Ichs, von dem wir noch gar nichts wissen, außer, dass er – oder: sie – Aufsätze korrigiert hat.

Nach einem solchen Einstieg, das schwant einem sehr bald, wird der Erzählvorgang ins Unabsehbare führen müssen. Die Erzählung wird nicht das werden, was man locker und spritzig nennen könnte. Aber ebenso bald steht auch fest: Die Erzählung will das gar nicht, liquid sein und munter erzählen, plaudern, wie immer das aussehen mag. Sie will nicht irgendeinem Geländer folgen, das lange vor dem ersten Satz schon montiert worden ist.

Es geht ihr aber auch nicht um das Gegenteil. Die Erzählung will etwas ganz anderes. Jörg Steiners Erzählen will immer etwas anderes, als auf der Hand liegt. Dieses andere kann es nicht ankündigen, es kann bloß den Raum dafür freihalten.

Jeder Satz ein neues Anheben, Loslegen: Der etwas bockige Anfang einer Erzählung, meinen wir erst – dabei sind wir schon längst mittendrin, in einer Geschichte, die nach der letzten Seite auch weitergehen könnte.

Die eingangs zitierte Passage ist, was die Anfänge, die Einstiege in die Steinerʼsche Prosa angeht, kein Sonderfall. Andere Textanfänge kommen anders daher, sind aber darum nicht weniger vertrackt:

Zum Beispiel:

»Hier sind die Gärten. Es sind die Gärten des Jahres 1943 in der Schweiz. Noch blüht der Phlox, Rosen blühen, Astern und Dahlien. Die Blumen blühen am Rand der Rabatten, in denen Zwiebeln, Lauch, Kohl, Bohnen, Rüben wachsen. Im August hat es zu lange geregnet. Das Land ist grün und fruchtbar. Die Kartoffeln sind reif. Man pflückt Brombeeren.«

So beginnt der Roman Ein Messer für den ehrlichen Finder.

Ein weiteres Beispiel:

»Alles, was er erzählt, erzählt er allen, und wenn er einem etwas anderes erzählt, erzählt er nachher allen, er habe einmal einem etwas anderes erzählt, das sei aber auch wahr.

Er bleibt bei der Wahrheit.

Daß die Wahrheit eine Geschichte ist, heute eine andere als morgen, ist nur natürlich.«

Damit beginnt der Roman Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch.

Ich werde nun – keine Sorge – nicht alle Anfänge von Jörg Steiners Prosatexten vorlesen, obschon, sie wären noch immer präziser und leichter als alles, was man über sie sagen kann. Ich will bloß zeigen, dass wir Steiner-Leser und -Leserinnen immer an einem Anfang stehen, wir brechen immer auf, in einen Text, der seinerseits auch ein Aufbrechender ist, der etwas herausfinden will, das nur so, das nur in dieser Form zu haben ist.

Textanfänge dieser Faktur sind so etwas wie Schleusen. Wer in den Text einsteigt, ist gewarnt und weiß: Da wird erzählt auf eine Weise, die das mögliche Scheitern des Erzählens stets mitverhandelt – Erzählen als ein komplexer, ambivalenter Vorgang. Im Roman Weissenbach und die anderen heißt es schon auf der ersten Seite vom Schriftsteller Weissenbach: »Unwillkürlich denkt Weissenbach an eine seiner Geschichten, die mißglückt ist, weil er sie sozusagen im Maßstab eins zu eins erzählen wollte.« Mehr erfahren wir nicht, nur das: Erzählen kann noch leicht missglücken. Vor allem im Maßstab 1:1.

Den festen Boden unter den Füßen stiftet nur die Sprache, Satz für Satz. Und das alles sehr unaufdringlich, sehr beiläufig. Das ist das, was an Jörg Steiners Prosa wohl am meisten auffällt: dass sie gar nicht auffallen will. Dass hier alles wie nebenbei geschieht. Dass es darin nicht einen grellen, lauten Satz gibt. Nirgendwo gibt es das Bleigewicht des Symbolischen, nie wird der Augenschein bevormundet und zugerichtet zum Beispiel. Und nirgendwo lauert ein Erzähler, der uns treu an die Hand nimmt und mit der anderen, noch freien Hand auf dies und das verweist und mit Nachdruck zur Wahrnehmung empfiehlt. Nichts davon. Ganz diskret legt Jörg Steiner einen Teppich aus, ganz diskret und hochwirksam zieht er diesen, damit er einer bleibt, wieder ein wenig weg.

Das mahnt zur Vorsicht. Denn der erzählerische Zugriff und all die so angenehm unauffälligen, weil nie auf sich selbst verweisenden Sprachregister, die wir bereits in den ersten Zeilen spüren, bleiben nicht ohne Folgen für die Lektüre. Wer Jörg Steiner liest, macht bei jedem seiner Bücher die Erfahrung, dass nur langsames Lesen voranbringt, aufmerksames Lesen, eine Lesegangart mit der Bereitschaft zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten und gleichbleibender Aufmerksamkeit. Das Lesen lässt sich anstecken von der Erzählweise. Das heißt: Vom gelesenen Text wird, wer Jörg Steiner liest, immer wieder auf einen eigenen Text verwiesen, auf das, was im eigenen Kopf alles ausgelöst wird und sich einer Fortsetzung der Lektüre für Momente entgegenstellt. Lesen ist bisweilen eine gefährdete Tätigkeit.

Das beste Lesen, sagt Ludwig Hohl, treibt uns eher vom Lesen weg oder dann zum Wiederlesen des eben Gelesenen – nicht zum Weiterlesen. Das ist natürlich vertrackt, denn Wiederlesen setzt Weiterlesen voraus. Wer Jörg Steiners Werke liest, kennt das Problem und weiß auch vom Gegenteil: Das Wiederlesen ist ein Weiterlesen. Also auch ein »Spieleinsatz«, wie Hohl es nennt. Beim Wiederlesen, das ist das Angenehme, kommt immer wieder Neues, anderes am Text zum Vorschein. Wiederholtes Lesen, heißt das, produziert unterschiedliche Texte. Ich nehme ein Prosawerk von Jörg Steiner in die Hand und bekomme bei dreifacher Lektüre drei mögliche Varianten davon – und das ist natürlich angelegt im Text selbst. Dabei hat die variabel bleibende Offerte von unterschiedlichen Lesarten nicht das Geringste zu tun mit irgendwelchen Geheimnissen, die nach und nach auszugraben, freizubürsten und dann triumphierend ans Licht zu halten wären. Im Gegenteil, alles hängt aufs Engste zusammen mit Steiners Schreibweise, mit dem, was diese geduldig erschreibt, erfindet, enthüllt, verhüllt, verschweigt. Das letzte Wort hat der Text, und der macht Vorschläge.

Vermutlich kann man nicht allen Vorschlägen gleichzeitig folgen.

Beim erneuten Lesen des unverändert wunderbaren Romans Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch sah ich meine Erinnerung mehrfach blamiert. Mir war beispielsweise nicht mehr gegenwärtig, wie früh Goody Eisinger, Gottfried Eisinger, verschwindet. Wird er denn nicht schon ziemlich früh als einer präsentiert, der nur noch in der nachgereichten Erzählung durch seinen Bruder gegenwärtig sein kann? Und scheint er nicht ständig gegenwärtig auch ohne die Überlieferung durch seinen Bruder Niklaus?

Ich war überrascht.

Wie macht Jörg Steiner das? Er muss ein Autor sein, der sich beim Schreiben gern überraschen lässt. »Die Aufgabe des Werkes«, hat Paul Valéry einmal notiert, »die Aufgabe des Werkes ist es, den Werker zu überraschen.«

Das ist nur möglich, wenn der Werker nicht zu viel im Voraus weiß. Jörg Steiner sorgt offenbar schreibend dafür, dass der Text ihn beim Schreiben überraschen kann. Das kommt uns Lesern zugute, und das heißt für uns: vorsichtig lesen, noch einmal lesen. Noch einmal der jüngsten Lese-Erfahrung nachsteigen, wiederlesen und weiterlesen, nachfragen: Wie war das eben? – wie war das beispielsweise mit den Figuren, die verschwinden, ohne viel Worte?

Der eben genannte Goody ist einer, der verschwindet.

Reubell ist so ein Geschöpf, aus Schnee bis in die Niederungen, Reubell, den wir bereits kennen aus Steiners erstem Roman Strafarbeit und dem darauf folgenden Werk Ein Messer für den ehrlichen Finder.

Und in Weissenbach und die andern verschwindet eines Tages das Ehepaar Comenoli. Es gibt sogar Orte, die das Verschwinden begünstigen, in Fremdes Land heißt es einmal: »In Sardinien, das ist denkbar, gibt es Gegenden, in denen ein Mann untertaucht, ohne Spuren zu hinterlassen.«

Ein Verschwindender ist auch Bernhard Greif, in der Erzählung Der Kollege. Aus der Arbeitswelt ist der Mechaniker bereits entfernt worden. Er ist seit über vierhundert Tagen arbeitslos und lebt unauffällig am Rand der Gesellschaft, einer, der nur noch zuschauen darf, ein Fall für die Sozialhilfe. In täglichen Rundgängen durchmisst er die Stadt, mit einem selbstauferlegten Zeitplan, den er sehr akkurat einhält. Bernhard Greif ist nicht besonders redselig, er ist eher maulfaul, wie übrigens viele Figuren bei Jörg Steiner. Lange Zeit kann er sich mit einem »Kollegen« austauschen, arbeitslos wie er, doch hat sich dieser, wie man im ersten Drittel der Erzählung erfährt, irgendwann umgebracht, ist also verschwunden. Präsent bleibt er dennoch, da sich bei Greif Gegenwart und Erinnerung immer wieder unvermittelt miteinander verschränken. So wie – durch Greifs häufigen Wechsel von Indikativ zu Konjunktiv – Reales durch Imaginiertes ausgehebelt wird, wodurch dieser Kollege auch etwas Fiktives erhält.

In der Fiktion, darauf will ich hinaus, bleibt der Verschwundene gegenwärtig, weil er eine Sprachspur hinterlässt. Es gibt ihn, solange von ihm erzählt wird. »Dunkelbraune Haare, braune Augen, schmales Gesicht«, so soll Reubell aussehen, so sehen noch viele aus, das ist eine dünne Spur. Aber so einer ist mal da gewesen, und der Text erinnert an ihn. Er hält ihn damit auf der Welt, als Erfundenen zwar, aber als einen, der nicht verloren gegangen ist. Wer verschwunden ist, ist immerhin einmal da gewesen. Und es ist anzunehmen, dass man ihn auch im Vergessen nicht loswürde. Wer bei Jörg Steiner verschwindet, bleibt Gegenstand seines Erzählens, treibt dieses voran und zeigt damit wie nebenbei, dass das Erzählen gelegentlich sogar voraussetzt, dass sein Gegenstand verschwunden ist – und erst durch das Erzählen vergegenwärtigt werden kann.

Die Figuren, die in und aus Jörg Steiners Texten einfach verschwinden können, wirken meist so unauffällig wie die sprachliche Schraffur, in der sie erzählt werden. Einige gelten als »Außenseiter«, allerdings ist gerade »Außenseiter» keine sehr geglückte Vokabel. So eindeutig sind die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht, davon erzählt jede Geschichte von Jörg Steiner. Wenn es »Außenseiter« gibt, muss es eigentlich auch das Gegenstück geben, und damit eine Mitte, wie immer diese beschaffen sein mag, einen Ort jedenfalls müsste es geben, von dem aus die Abweichung erkannt und vermessen, ja verfügt wird – und eine Gesellschaft, die sowas zulässt.

In seinen Texten verweigert Jörg Steiner jedes Einverständnis mit dieser Realität und diesen Kategorien. Er hält zu seinen Figuren, so schwierig sie sein mögen. Er wird ihnen dadurch gerecht, dass er mit ihnen im Unreinen bleibt. Sie sind keine Sieger. Aber sie sind auch keine Verlierer. Man könnte sagen: Verloren hat, wenn schon, die Gesellschaft, die sich die Nähe und den Umgang mit diesen Menschen nicht glaubt leisten zu können.

Bloß: So direkt ist das bei Jörg Steiner nie zu lesen. Er erzählt. Er urteilt nicht. Er erzählt immer Verhältnisse, Beziehungen, Situationen, die lieber etwas zeigen als behaupten oder gar benoten. Was wir über seine Figuren erfahren, erfahren wir fast immer indirekt, von anderen Figuren, in einem dichten Geflecht von kleinen und winzigen Geschichten, die für diese Figuren das Leben sind. Steiner erzählt das Gerede, das Hörensagen, und damit schafft er eine Ambivalenz, die alles – zumindest vieles – öffnet und offenhält.

Es sind Geschichten, die das Leben erfinden, und umgekehrt. »Das Leben, das Geschichten erfindet«, heißt es einmal im Roman Weissenbach und die anderen, »ist ein kühner Erzähler; es verweigert Erklärungen.« Da wären wir wieder bei den anfangs erwähnten Ungewissheiten. Jörg Steiners Romane und Geschichten lassen vieles auf wohltuende Weise unkommentiert und unerklärt. Was sie erzählen, soll nicht nur die jeweilige Geschichte, es soll ebenso sehr das Sprechen in Gang halten. Das Gespräch. Und wie riskant dieses sein kann, voller Doppel- und Mehrdeutigkeiten, voller Abgründe, das ist auf jeder Seite zu spüren.

Jörg Steiner, oder genauer: sein Erzähler, führt dies vor, indem er die Figuren oft selbst ihre Behauptungen auf- und abbauen lässt, mit Sätzen, die sie jederzeit auch widerrufen könnten. Eine prekäre Angelegenheit. Die Figuren scheinen ständig etwas zu erschaffen, dessen Erschaffbarkeit sie gleichzeitig ständig in Frage stellen. Darum fehlt den Figuren alles Scharfumrissene, eindeutig Konturierte, Unveränderbare. Sie erschaffen sich Leerräume, Lücken, Löcher, sie geben dem Unausgesprochenen Raum –, der nicht mit Sprache zugedeckt wird. Die Figuren dürfen ihr Geheimnis bewahren: Aber gerade dafür brauchen sie Wörter – Sprache ist oft das einzige Verlässliche, das sie haben. Wie wenig sich aber auf ihr bauen lässt, im doppelten Sinn der Wendung, das wissen Steiners Figuren wiederum sehr wohl. Wir Leser bekommen dieses Wissen als Aufgabe zu spüren, als Verpflichtung zur genauen Lektüre.

Erst so wird gegenwärtig, was fehlt. Und es fehlt ja einiges.

»Das Leben, das Geschichten erfindet«, ich komme auf das Zitat zurück, »ist ein kühner Erzähler; es verweigert Erklärungen. Kommentarlos nimmt es seinen Lauf. Es verweilt vor den Imbißbuden und Eisschuppen am Söckelchen, lauert auf dem Korso, schlägt am Wasser zu, wo ein Bumerang den Himmel durchschneidet, im Spätlicht aufleuchtet, in die Schatten zurückkehrt und in der Hand eines unsichtbaren Werfers landet.«

Geschichten sind gefährdet, davon erzählt Die Geschichte eines anderen im wunderbaren Band OLDUVAI: die Gefahr ist, dass sie beliebig werden, austauschbar. Auch dagegen erzählt Jörg Steiner. »Aber eine Geschichte«, heißt es im Band Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikrikri, »eine Geschichte muß auch täuschen können, stören, unterlaufen, abdecken und freistellen; ablenken, angreifen und zurückweichen.« Dieses trotzige »Aber« am Anfang des Satzes gehört unbedingt dazu. Wenn sie das alles kann, die Geschichte, wenn sie sich jeder Verfügbarkeit entzieht, reibt sie uns die Augen, öffnet sie, schmerzlos, aber wirksam. Und sie gibt uns einige Sätze lang den Atem zurück, den uns die Welt gelegentlich nimmt und verschlägt, dort, wo die Fiktion zu Ende ist.

Ich habe jetzt längst nicht alles gesagt – und vieles nicht erwähnt. Nicht weil ich es unterschlagen wollte, sondern weil es zu weit führen würde, zu weit weg vom Anlass des heutigen Abends. Nicht erwähnt habe ich beispielsweise all die Bücher, die Jörg Steiner gemeinsam mit Jörg Müller geschaffen hat. Nicht erwähnt habe ich seine Gedichte. Es bliebe und es bleibt so manches.

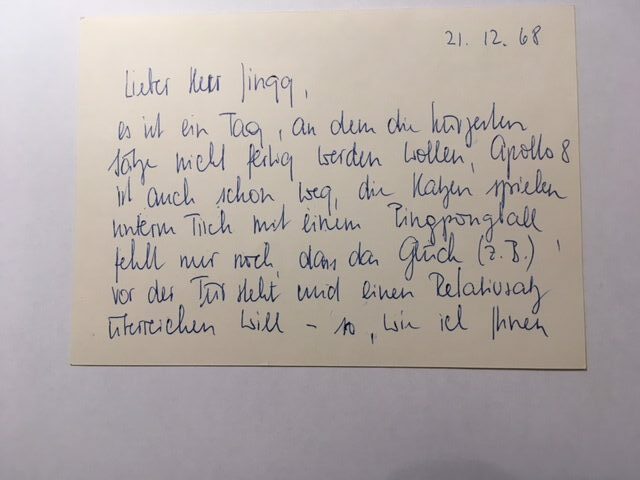

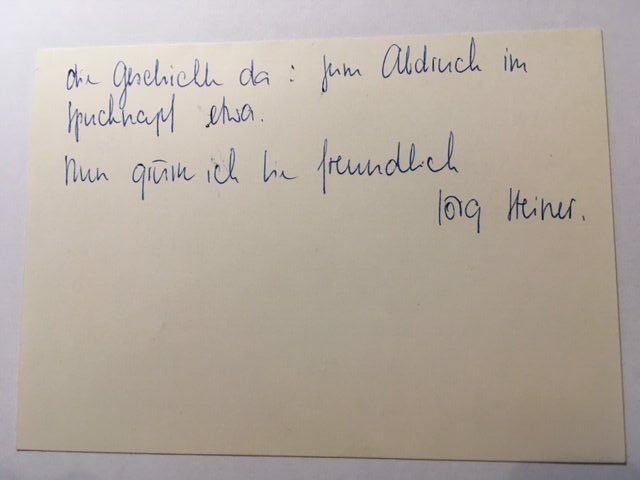

Es bleibt die Freundlichkeit und Genauigkeit, die aus allem spricht, was Jörg Steiner geschrieben hat und schreibt. Die Gelassenheit und die verbindliche Aufmerksamkeit. Diese bekam auch ein Jüngling im fernen Jahr 1968 zu spüren. Weil eben Mitbegründer geworden einer kleinen Literaturzeitschrift mit dem kuriosen Namen Spucknapf, die einige Basler Gymnasiasten herausgeben wollten – darunter ein Bald-Jungautor mit Namen Christoph Geiser – hatte dieser junge Mensch an Jörg Steiner einen Brief geschrieben: mit der Bitte um einen Text. Es kam ein überaus freundlicher Brief zurück. Es sei ein Tag, stand darin, »an dem die kürzesten Sätze nicht fertig werden wollen, Apollo 8 ist auch schon weg, die Katzen spielen unterm Tisch mit einem Pingpongball, fehlt nur noch, dass das Glück (z. B.) vor der Tür steht und einen Relativsatz überreichen will …«: natürlich war für den Adressaten das Glück schon da.

Sprünge an Ort hieß die beigelegte Geschichte; später, unter anderem Titel, ist sie erschienen im Band Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikrikri. Das Manuskript war gespickt mit handschriftlichen Korrekturen, und daran konnte der Jüngling etwas erkennen, was ihm neu war und das zu erfahren ihm guttat: dass an Texten nämlich immer weiter gearbeitet werden muss, auch an gelungenen, dass sie immer neu gelesen werden müssen und dass sie verändert werden können, wie alle Geschichten, wie alles, fast alles –

Diesen Brief, den ersten, den ich von einem richtigen Autor erhalten habe, mitsamt dem beigelegten Manuskript, lieber Jörg, habe ich noch immer! Ich hüte ihn. Er hat mir damals sehr wohlgetan, beim Wiederlesen neulich tat er es immer noch, wie überhaupt Deine Anwesenheit und Deine Geschichten ganz einfach guttun. – Dafür danke ich Dir, Jörg.

Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Geduld.