Nach literarisch unaufgeregten Jahren mit erbaulicher Naturlyrik, Heimatromanen und vergangenheitsgewandter Monumentalprosa ertönt im Frühling 1963 ein »merkwürdiges Poltern, wie wenn Eisbrocken, durch einen nächtlichen Föhneinbruch von der Dachrinne abgeschmolzen, auf der Schneekruste vorm Haus zerschellen«. Die unheilvoll-eisige Atmosphäre in Thomas Bernhards Debütroman Frost, die der Dramatiker Carl Zuckmayer mit diesen Worten würdigt, liegt über dem Gasthaus, dem Kraftwerk, dem Friedhof und dem Wald des Gebirgsdorfes Weng, und sie bringt dort etwas zum Anklang, das »wir nicht kennen und wissen«. Ingeborg Bachmann wird Zuckmayer mit Blick auf Bernhards Prosa der sechziger Jahre zustimmen, »wir kennen nur die Sache noch nicht, die hier so genau beschrieben wird, also uns selber nicht«.

Dieses Ungreifbare an Frost, das die Lesenden seit inzwischen sechs Jahrzehnten beschäftigt, hat den Weg zum literarischen Durchbruch zunächst sehr erschwert. Der Text hat »im ganzen einen recht diffusen Charakter«, urteilt Suhrkamp-Lektor Karl Markus Michel Anfang 1962 in seiner Ablehnung des Vorläufers »Der Wald auf der Straße«, einer stark überarbeiteten und reduzierten Version des zuvor schon vom Fischer-Verlagsleiter Rudolf Hirsch abgelehnten Romans »Schwarzach St. Veit«. Nach diesen beiden Rückschlägen scheint Bernhard in einer Sackgasse angekommen: Die Lyrikphase liegt hinter ihm, die Theaterambitionen ruhen nach dem Bruch mit dem Künstlerehepaar Gerhard und Maja Lampersberg, und die Prosa will nicht richtig Schwung aufnehmen. Bernhard bleibt hartnäckig. Im Juli 1962 besucht er mit dem befreundeten Insel-Lektor Wieland Schmied die Mondorfer Dichtertage in Luxemburg, und dort geschieht das kleine Wunder. Schmied, gerade im Begriff, den Literaturbetrieb zu verlassen, will die letzte Gelegenheit, dem Freund zum großen Sprung zu verhelfen, nicht verpassen. Kurzerhand wird mitternachts ein Schwur abgelegt, in vier Wochen solle Bernhard mit einem fertigen Romanmanuskript nach Frankfurt am Main reisen: »[W]ir hatten etwas getrunken und waren beschwipst, wir gaben uns die Hand und besiegelten die Abmachung. Ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt, daß Thomas Bernhard sie einhalten würde«. Aus vier Wochen wurden zwar sieben, doch im September 1962 steht Bernhard mit dem Manuskript im Gepäck in Frankfurt. Kaum angenommen, folgt allerdings die ernüchternde Einsicht, dass »die Arbeit unvollständig und in dieser unzureichenden Form nicht zu veröffentlichen« ist. Ein Überarbeitungsaufenthalt, nun im winterlichen Frankfurt, ist nötig:

Ich schrieb in einer Frankfurter Pension, die in einer der verkehrsreichsten Straßen nahe dem Eschenheimer Turm gelegen und eine der billigsten gewesen war, die für mich in Frage gekommen sind, das ganze Buch um […]. Ich stand um fünf Uhr früh auf und setzte mich an den kleinen Tisch am Fenster und wenn ich zu Mittag fünf oder acht oder sogar zehn Seiten fertig geschrieben hatte, lief ich damit zu meiner Lektorin in den Inselverlag und besprach mit ihr, wo diese Seiten in das Manuskript einzuordnen seien. Das ganze Buch hatte sich in diesen Frankfurter Wochen vollkommen verändert, viele, wahrscheinlich an die hundert Seiten habe ich weggeworfen […].

Typoskriptseite Frost, Nachlass Thomas Bernhard

Durch den für Bernhard typischen Akt des Verwerfens und Umschreibens entsteht ein radikal neuer Text, der zugleich einiges aus »Schwarzach St. Veit« weiterträgt. Figuren wie der Wasenmeister und die Wirtin finden sich als Randerscheinungen schon im ersten Romankosmos, die Hauptfigur Strauch wurde aus früheren Charakteren amalgamiert. Zu motivischen Konstanten – Menschenelend, Kriegsspuren, Naturbedrohung – kommt vor allem eine geografische Kontinuität: Die Handlungen sind in derselben Gegend angesiedelt, die Schauplätze Goldegg und Weng im Pongau, die Thomas Bernhard wohlvertraut waren, liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. So sind »Schwarzach St. Veit« und Frost zwei Seiten derselben Medaille, zwei Gesichter desselben Tals: hier der im Zerfall begriffene verarmte Adel, der die Schlossabende mit Banketten und Fasanenjagden ausklingen lässt, dort die entbehrungsreiche Welt der Land- und Fabrikarbeitenden, in die Bernhard in keinem anderen Roman in vergleichbarer Weise vordringen wird.

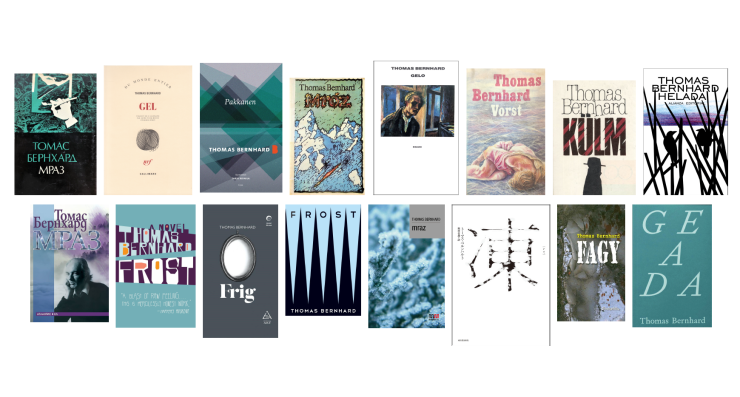

Verschiedene Ausgaben von Frost

Auch stilistisch sticht Frost in Bernhards Gesamtwerk hervor – durch den weitgehenden Verzicht auf die Sprachlava, die haltlosen Satzströme, die den Vorgänger »Schwarzach St. Veit« noch durchziehen und ab dem zweiten Roman, Verstörung, dann zum Charakteristikum seiner Prosa werden. Bernhard setzt vielmehr auf die Bändigung, auf eine gewisse Konventionalisierung der Sprache, die er in der ersten Jahreshälfte 1962 schon in den Fragmenten »Leichtlebig« und »Argumente eines Winterspaziergängers« erprobt hat, ohne »das Zwingende, das Unausweichliche und die Härte« einzubüßen, die Ingeborg Bachmann seinem Schreiben später attestiert. Schon vor der Veröffentlichung im Insel Verlag – der noch im selben Jahr von Suhrkamp übernommen wird, so dass Bernhard über Umwege nun doch sein Ziel erreicht – schwärmt seine Lektorin Anneliese Botond von der »präzisen Sprache des Sagbaren, aus der das schreckliche Unbegriffene und Unsagbare hindurchäugt«.

Urteilt Bachmann über Bernhards frühe Prosa, »[w]ie sehr diese Bücher die Zeit zeigen, was sie gar nicht beabsichtigen, wird eine spätre erkennen«, so lässt sich 60 Jahre nach dem Erscheinen von Frost beobachten, dass die spätere Zeit vor allem sich selbst darin erkennt. Fragt man etwa im 21. Jahrhundert geborene Studierende nach ihren Gedanken zu Frost, nennen sie mehrheitlich nicht das, was dereinst und seither meist als bahnbrechend hervorgehoben wurde, nicht die Unerhörtheit der Sprache, die Neuheit des Stils, nicht die fortwirkenden Überreste des Krieges (»Alles voll Leichengeruch!«). Was stattdessen auffällt, ist die radikale Vereinzelung des Individuums, das abhängig von der Anerkennung der anderen bleibt; andere, die ganz nah sind und doch weit davon entfernt, zu wärmen. Das digital und global operierende Selbst versteht die Sorgen der Hauptfigur, des exzentrischen alternden Malers Strauch, der sich vermeintlich »nur für sich« interessiert, die Mitmenschen als »ideale Hölle« ungefiltert verflucht und sich dennoch beunruhigt: »Was reden die Leute über mich?«. Die Leichtigkeit, mit der diese dem Roman als Motto voranstehende Beunruhigung Krankheitswert erhält, erleben die Lesenden durch den entsprechend voreingestellten medizinischen Blick des erzählenden jungen Famulanten an Strauchs Seite.

In Strauchs metaphysischen Reflexionsspiralen äußert sich ebenfalls die existenzphilosophische Gestimmtheit der Nachkriegszeit, wenn er – nicht ohne Ekel – all die von der Tragik des menschlichen Schicksals Unbehelligten in seiner Umwelt wahrnimmt, »vom Stumpfsinn gelenkte Berufsträger, Ansichtenträger« (vgl. Sartre), während er sich mit Gedanken über die Legitimität eines selbst gesetzten Lebensendes konfrontiert sieht, in einer Welt, die zu allem beharrlich schweigt (vgl. Camus). Die Bewohner:innen von Weng mögen in einem Zustand völliger Ablenkung »ihr ganzes Leben verfressen und versaufen«, genauer »ein Geschlechtsleben, kein Leben« – Strauch bleibt die rettende Zerstreuung verwehrt. Halt sucht er zuletzt vergeblich bei ›seinem‹ Pascal, dessen Pensées er bei sich trägt und gelegentlich von einer Rocktasche in die andere steckt, einen zentralen Satz zitierend: »Unsere Natur ist in Bewegung, völlige Ruhe ist der Tod«. Doch für die Körper-, Geistes-, und Sprechaktivität der Figuren, die vor diesem Hintergrund prinzipiell als valide Überlebensstrategie erscheinen mag, ist es längst zu spät.

Man lebt »unter lauter Toten«, unter Menschen, die »Friedhöfe bewohnen«: »Städte, die längst tot sind, Gebirge, auch, die längst tot sind, Vieh, Geflügel, selbst Wasser und die Lebewesen in diesem Wasser. Spiegelungen unserer Totenmasken«. Im Übertragenen wie auch im sehr Konkreten dominiert der Tod die Landschaft, die nach und nach »vom Schnee« bedeckte Leichenteile, »Skelette, die nur von einer dünnen Tannennadelschicht zugedeckt sind«, freigibt. Anders als Hans Leberts Pionierroman Die Wolfshaut (1960), in dem der »Staatsbürgerblick« der schweigenden Dorfmenschen begangene Verbrechen zu verbergen sucht, erstaunt Frost mit der Aussage, »alles, was diese Leute erzählen, handelt vom Krieg …«. Nachvorneblicken ist keine Option, »Fortschritt ist Unsinn«, verkündet Strauch und verabschiedet, ein Jahrzehnt vor dem französischen Philosophen Jean-François Lyotard, beiläufig die großen Menschheitserzählungen der Moderne. Als Frost 1965 mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wird (und damit ganz konstruktiv den Grundstein für den Vierkanthof in Nathal legt), führt Bernhard in seiner Dankesrede wie mit Strauchs Stimme fort: »[D]ie Märchen sind vorbei, die Märchen von den Städten und von den Staaten und die ganzen wissenschaftlichen Märchen; auch die philosophischen; es gibt keine Geisterwelt mehr, das Universum selbst ist kein Märchen mehr; Europa, das schönste, ist tot; das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit«.

Von der Warte des Todes als einzig verbleibender übergeordneter Sinneinheit wirkt die Handlung von Frost postmodern und insbesondere posthuman. Das Nachzeitlich-Dystopische macht sich als Bedrohung hinter der dörflichen Betriebsamkeit unterschwellig, aber beständig bemerkbar, im Abgestorbenen, in der Kälte, die schon aus dem Titel spricht. Bernhard hatte zunächst an ›Eiszeit‹ gedacht, entschied sich dann (nachdem auch die Optionen ›Strauch‹ und ›Weng‹ verworfen waren) für ›Frost‹, Titel einer zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Lyriksammlung und zudem treffende Beschreibung der klimatischen Bedingungen, unter denen der Roman finalisiert worden ist, ganz als hätte er – so Botond in einem Brief vom 30. Jänner 1963 an Bernhard – »diesen eiszeitlichen Winter herauf beschworen«.

Klimakrise und Naturzerstörung werden als weiteres zentrales Thema von heutigen Frost-Lesenden betont. Das menschenfeindliche Klima geht im Roman einher mit einer unberechenbaren Natur, die an biblische Plagen gemahnt, mit der Rotfärbung des Bachwassers, erfrorenen Rehen, dem Tod von Neugeborenen, mit »Millionen Mücken«, die angreifen, mit Dämmen, die brechen – »Hunderte von Menschen gehen zugrunde, wie man immer wieder liest«. Die Natur zerstört, was sie zerstört, waldverschlingende Zellulosefabriken, Kraftwerke und sonstige »Betonklötze«, die allerorten die Gegend verunstalten – die fortschreitende Industrialisierung und Technisierung richtet »die größten Verheerungen« an. Und die, die in diesen Anlagen arbeiten, brechen ihrerseits als Naturereignis über das Wenger Gasthaus und den fasziniert-angewiderten Strauch herein: »Wie auf einem Nebelmeer schwamm ich. Aus faulem Gestrüpp, schien mir, schauten mich Vereinzelte an. Urwaldhaft«. Das Eintauchen in die Welt der Land- und Fabrikarbeitenden wird als Eintauchen in eine Welt ›viehischer‹ Leiblichkeit beschrieben: »Als hätten sie alle Rüssel, Fänge, wenn sie essen«. Mit der Animalisierung der Wirtshausgäste distanziert sich der ›Geistesmensch‹ Strauch von seiner eigenen, ihn sabotierenden Körperlichkeit, und macht Frost durch die umfassende Aufweichung von Speziesgrenzen zugleich anschlussfähig an aktuelle Diskurse wie die Tier-Mensch-Studien. Der Mensch erscheint in der posthumanen Bergkulisse nicht mehr als dominierender Teil eines klar geordneten Ganzen, sondern als ein Lebewesen unter vielen, ein bedrohtes überdies, vor allem von den ›Höllenhunden‹, die Weng akustisch im Griff haben: »›Diese Hunde bringen alles um. Das Heulen! Das Kläffen! Das Winseln! Hören Sie!‹ sagte er, ›die Umwelt ist eine Umwelt der Hunde‹«.

Durch Anknüpfungspunkte wie diese ermöglicht Frost auch im 21. Jahrhundert neue Lesarten und Interpretationsmöglichkeiten für ein sich wandelndes und sich kontinuierlich erweiterndes Lesepublikum: Der Roman wurde inzwischen in 21 Sprachen übersetzt, etwa ins Serbische (1967), Estnische (1984), Japanische (2019) und zuletzt ins Portugiesische (2022). Unter den Lesenden finden sich auch Schriftsteller:innen, die sich auf vielfältige Art in ihrem eigenen Werk mit Bernhards Debüt auseinandersetzen, darunter Thomas Mulitzer mit seiner Fortschreibung Tau (2017) oder zuletzt die Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher mit ihrem alpinen Sozioporträt Wovon wir leben (2023). Durch die im Vergleich zum Bernhard-Klang der 1970er oder 80er Jahre geringere Nachahmbarkeit des Stils bleibt die innerliterarische Resonanz von Frost allerdings hinter der von Romanen wie Korrektur oder Auslöschung zurück. Und doch ist es die Sprache, die dem Roman seinen Platz in der Literaturgeschichte sichert, so Thomas Bernhard, der sie von Anfang an als zeitlos konzipiert: »Es ist ganz sicher ganz bewusst in einer Art so geschrieben, dass man das in hundert Jahren auch noch lesen kann, weil die Sprache so ist, dass sie im Grunde nicht veralten kann. Die Themen veralten, das weiß man ja, sie sind einmal vorne und einmal hinten«.

Im Jahr 2023 sind sie vorne.

Frost-Übersetzungen (Auswahl)

Literatur

Ingeborg Bachmann, »[Thomas Bernhard:] Ein Versuch. Entwurf«. In: Ingeborg Bachmann, Werke, Bd. 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang, hg. von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum und Clemens Münster. München, Zürich: Piper 1978. S. 361-362.

Thomas Bernhard, »Wie ist das Buch? Ist das überhaupt etwas? (Aus einem Gespräch mit Kurt Hofmann und Sepp Dreissinger in Obernathal, 1981)«. In: Sepp Dreissinger (Hg.), Immer noch Frost. 26 Betrachtungen zu Thomas Bernhards erstem Roman. Wien: Album Verlag 2019. S. 11-13.

Thomas Bernhard, Frost [= Werke 1], hg. von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003.

Thomas Bernhard, »Mit der Klarheit nimmt die Kälte zu (Ansprache anläßlich der Verleihung des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen am 26. Januar 1965)«. In: Thomas Bernhard, Journalistisches, Reden, Interviews [= Werke 22.2, »Reden, Interviews, Posthume Veröffentlichungen«], hg. von Wolfram Bayer, Martin Huber und Manfred Mittermayer. Berlin: Suhrkamp 2015. S. 20-22.

Anneliese Botond, Briefe an Thomas Bernhard. Mattighofen: Korrektur Verlag 2018.

Hans Lebert, Die Wolfshaut. Hamburg: Claassen 1960.

Wieland Schmied, Lust am Widerspruch. Biographisches. Stuttgart: Radius 2008.

Carl Zuckmayer, »Ein Sinnbild der großen Kälte«. In: Die Zeit, 21. Juni 1963.