Das Jahr der Libelle

drei. Frühling

Gunther Geltingers Roman Moor ist im September im Suhrkamp Verlag erschienen.

Zugegeben, ich habe im Moor noch nie die Schlupfhaut einer Libellenlarve gefunden. Exuvien heißen die hauchdünnen Chitinpanzer der abgestreiften Libellenkindheit, die am Ufer zurückbleiben, wenn das Insekt zum letzten Mal schlüpft. Schon einige Tage lang hat sich die Libellenlarve nah an der Wasseroberfläche aufgehalten, die Zeit des Wartens und Wachsens im dunklen Schlamm ist vorbei. Meist ist es der erste warme Sonnentag nach einer Schlechtwetterperiode im Frühling, der die Larven an die Luft lockt, in das Element, das sie künftig beherrschen werden. Ich habe von Massenschlupfen gelesen, Häutungsorgien einer Libellenart am selben Gewässer, über dem sich, erobern die adoleszenten Tiere zur gleichen Zeit ihren neuen Lebensraum, von den Wolken ihrer Schwärme der Himmel verdunkelt. Solche Phänomene konnte ich bei meinen Moorspaziergängen nie beobachten. Scheinbar war ich – Los des Schriftstellers – stets zur falschen Zeit am richtigen Ort oder zur richtigen Zeit am falschen Tümpel. Aber beim Schreiben hat sich das biologische Wissen ohnehin dem literarischen Wollen unterzuordnen, Fakten sind lediglich Futter für eine übergeordnete Vision, Fast Food für die dauerhungrige Romanidee, die es mit der Realität nicht so genau nehmen darf, will sie selbst einmal auf dem Papier Wirklichkeit werden. Also blieben die Filmdosen leer, die ich auf Empfehlung eines Libellenspezialisten mit ins Moor genommen hatte, um die Exuvien unbeschädigt zu transportieren. Die Romanszene aber, in der am Ende des dritten Kapitels die gesamte frisch geschlüpfte Libellenpopulation in Schwärmen aus dem brennenden Moor flüchtet, habe ich gedanklich bereits skizziert, während ich die Binsen nach den Larvenhüllen durchwühlte. Eingebungen kann man nicht suchen, schon gar nicht als Schriftsteller, sie widerfahren einem, ähnlich wie die Erinnerung ihre Bilder meist dann abfeuert, wenn man sie am wenigstens braucht. Ihr plötzlicher Beschuss verändert den Moment, kann gleichermaßen schmerzhaft wie befreiend sein, neues Bewusstsein bilden, ja, ein ganzes Leben verändern.

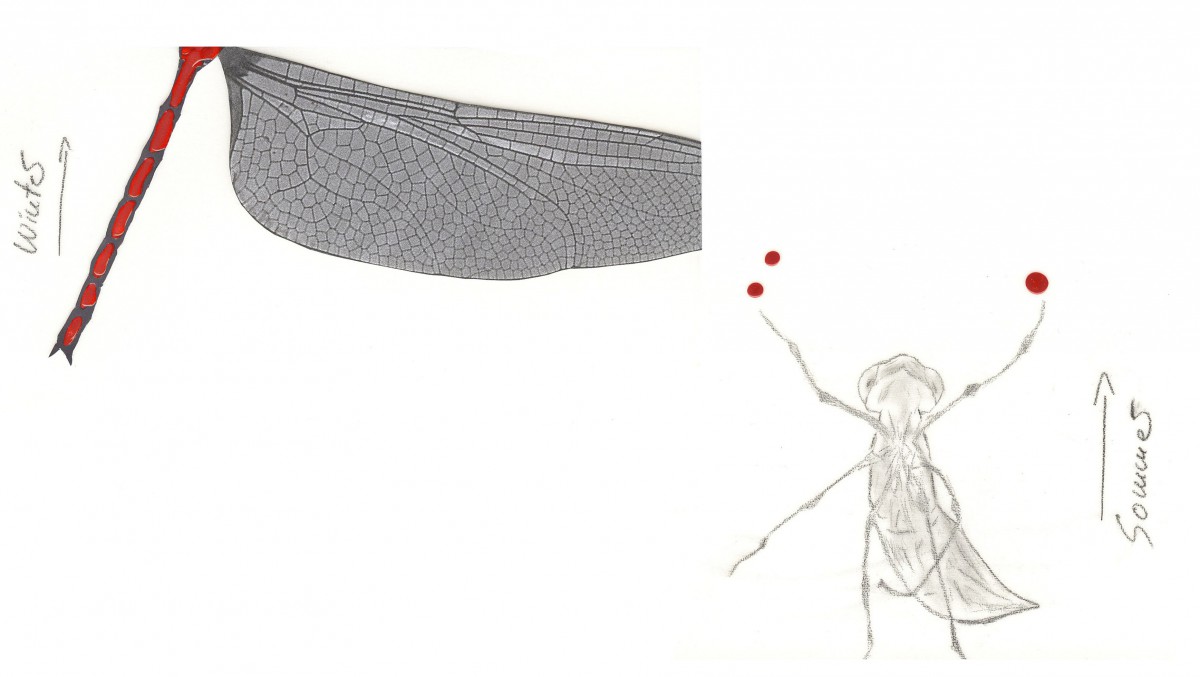

Exuvien, sind sie einmal von ihrem Bewohner verlassen, sind fragile und flüchtige Gebilde, ein hauchzartes Etwas zwischen Gewissheit und Vergessen, Physis und Sphäre, und Gedankensätze sind noch lange nicht Sprache. Ein Satz, durch Zufall im Moor gefunden, lässt sich nicht in einer leeren Filmdose an den Schreibtisch tragen, ich muss ihm eine Nische im Kopf einrichten, wo er sich entwickeln kann, stets bedroht von der Gefahr, verloren zu gehen, noch bevor er sich in eine sinnvolle Abfolge von Buchstaben verwandelt, die ihn im Jetzt fixiert. Der Libellenexperte rät, die Filmdosen durch Reiben statisch aufzuladen, damit die Exuvie darin haftet und beim Transport nicht zu Bruch geht. Im Kopf schafft sich der Gedankensatz seine eigene magnetische Aura, die ihn in seiner Nische verankert und ihn vor anderen, weniger elektrisierten Gedanken schützt. Die Flügel der Libelle, die dem erwachsenen Insekt seine unverwechselbare Gestalt verleihen, ruhen im letzten Larvenstadium funktionslos in den Flügeltaschen des Außenpanzers, der nach dem Schlupf alsbald von Witterungseinflüssen vernichtet wird. Bis zu dem Moment, in dem die Flügelpaare zum Einsatz kommen, weiß das Tier nicht, wozu es sie besitzt. Auch dem Satz in meinem Kopf fehlen die »Flügel«, die ihn als solchen tragen, noch ist er ohne Syntax, körperlos. Die Libellenlarve, hat sie an einem Halm oder Ast den geeigneten Schlupfort gefunden, erhöht den Innendruck des Körpers, bis die Haut über den Flügelscheiden aufplatzt. In mehreren Etappen zwängt sie sich aus dem Panzer, der heikelste Moment im Leben einer Libelle, da sie dabei wehrlos ist. Wenn der Ort zu schattig ist, schafft sie es nicht, in der Sonne auszuhärten, denn erst dann kann sie ihre Flügel bewegen. In dieser Phase ist sie ihren Feinden – Vögeln, Fröschen, anderen Raubinsekten – schutzlos ausgeliefert. Alles kann den Satz im Kopf zerstören: Plötzlich fällt mir ein vergessener Termin ein, ein anderer Spaziergänger zieht meine Aufmerksamkeit auf sich, mein Handy klingelt. Der größte Fressfeind eines frisch geschlüpften Satzes ist das Leben selbst.

Die Flügel der Libelle sind zunächst kurz und unscheinbar. Das Insekt pumpt sie mit Blut auf, bis sie sich voll entfaltet haben. Auch der zunächst stummelartige Hinterleib erlangt so seine endgültige Form. Der Satz in seiner Kopfkammer muss durchblutet werden, soll er überleben. Sein Körper ist zunächst nur Klang, eine Abfolge rhythmischer Fragmente, mehr Lautmalerei als Wortfolge, eine Art Puls, der irgendwann von selbst zu schlagen beginnt. Die Gefahr, ihn wieder zu vergessen, ist nun gebannt. Im Kopf klingt er fast fertig, doch schreibe ich ihn auf, erweist er sich als grober Torso: Hier fehlt noch ein Verb, dort ein Substantiv, ein ganzer Halbsatz ist noch immer bloße Klanghaut, die mit Worten gefüllt werden muss. Manchmal greife ich nach den Wörterbüchern und durchblättere sie so lange, bis ich ein Wort finde, das in die Klanghülse passt. Noch ist die geschlüpfte Libelle auf ihrem Halm bleich und matt, wie eine zarte Bleistiftskizze. Sie muss die für ihre Art typischen Farben erst noch bilden, der Sommer wird sie ausmalen.

Die Exuvie, die in einem Glas auf meinem Schreibtisch steht, stammt aus der biologischen Sammlung einer Schule. Ich durfte sie mir ausleihen und transportierte sie in einer statisch aufgeladenen Filmdose nach Hause. Als ich die Schlupfhaut – etwas ungehalten, weil sie hartnäckig in der Dose haftete – in meine Hand schüttelte, brach der Kopf ab. Ich habe ihn mit einem winzigen Tropfen Patex wieder an den Leib geleimt. Nur wer die Anatomie einer Exuvie genau kennt, sieht die Bruchstelle, und im besten Fall, dem Glücksfall, höre bei einem endlich vollendeten Satz nur ich selbst noch, wo geklebt wurde.