Umsonst & draußen ist ein Fototagebuch, das wie das gleichnamige Buch Anfang 2006 beginnt. Das Material stammt größtenteils aus dem Blog november07, den Detlef Kuhlbrodt ab Ende 2006 und bis Herbst 2013 für die taz gemacht und für das Logbuch noch einmal durchgesehen, an einigen Stellen gekürzt und an anderen erweitert hat, um das Erzählerische zu betonen. Eigentlich ist Umsonst & draußen eher Fotogeschichte als Tagebuch; die Aufnahmen sind die Umgebung einer nicht erzählten Geschichte. Kuhlbrodt ist losgegangen auf der Suche nach Bildern, die irgendwie zueinanderpassen und dem Tag ein Gesicht geben. Manchmal sind die Helden Fahrräder, manchmal Autos, manchmal gibt es auch Menschen.

Montag, 2.10.06

Samstag, 7.10.06

Samstag, 14.10.06

“Post Porn Politcis”-Symposium in der Volksbühne, Tim Stüttgen, Todd Verow

http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2006/10/17/a0170

Jumps, Weissensee

Freitag, 27.10.06

Samstag, 28.10.06

Sonntag, 29.10.06

29.10.06, nach Hause

Mittwoch, 1.1.06

Der erste Tag ist immer komisch. Das Leben ist hier ganz anders. Es gibt komische Geräusche in der Nacht. Besonders schön sind die Duschen im Hotel. Der Duschstrahl ist ist nämlich immer so gut eingestellt. Die Duschen der Wannenduschen zu Hause taugen ja nischt.

Zuhaus isst man morgens ein Croissant am Schreibtisch; hier isst man soviel es geht, um möglichst lange nichts mehr essen zu müssen. Mehr als drei Brötchen gehen nie rein. Das Büffet ist toll. Es gibt viel Fisch. Draußen toben Stürme. also jetzt gerade.

Grit Lemke von der Auswahlkommission erzählt, dass kaum deutsche Dokumentarfilme eingereicht worden wäre, die sich mit der sozialen Wirklichkeit in Deutschland beschäftigen würden. Besonders entsetzt sie, dass es keinen deutschen Dokfilm über Hartz4 gebe. Die meisten deutschen Dokfilmer machen Filme mit „exotischen“ Themen; verbinden also quasi Urlaub mit Arbeit und machen dann Filme über Sachen, die in China, Iran, Indien usw. spielen. Man könnte da schon von einem gewissen Filmkolonialismus sprechen. Oder; immer beliebt auch als Genre, allerdings auch international: Familienfilme: Töchter machen Filme über ihre Väter, Mütter, fehlgeleiteten Brüder. Sicher liegt das an der Klassenstruktur der Gesellschaft; die Filmemacher kennen eben keine Arbeitslosen, weil sie selber aus der gesicherten Mittel- und Oberklasse kommen. Andrerseits: Leute aus dem akademischen Proletariat, aus dem Prekariat, wie man so sagt, gibt’s ja auch noch vermutlich auch in der Umgebung der Filmemacher.

Filme über Arbeitslosigkeit zu machen ist nicht ganz einfach, weil es meist darum gehen müsste, dass Nichtgeschehen pathetisch (anklagend oder klassisch melancholisch) abzubilden oder (was dann meist auch nicht ganz wirklichkeitsgetreu wäre) zu zeigen, dass man auch prima, interessant unangestellt leben könnte. Filme über Leute aus dem akademischen Proletariat – nicht über Künstler, sondern meinetwegen über verarmte, atomisierte Kant-, Hegel-, Derrida- oder Proustforscher wären eine schöne Herausforderung und gibt es auch nicht. Oder über freie Filmjournalisten, die auf Festivals, wie diesem, diverse Sachen machen müssen, um mehr als die ca. 150 Euro, die ich mit einem Abschlussartikel verdient haben werde, zu zusammenzukriegen. Manche schreiben jeden Tag für die einen, machen einen Zeitschriftenartikel und einen Abschlußartikel und sitzen dann auch noch in einer Jury. Manche schreiben ihre Sachen unter unterschiedlichen Namen, weil’s sonst Ärger gibt. Daneben gucken sie auch noch von 11-23 oder 24h Filme. Ein Film darüber wäre vielleicht lustig; andererseits auch schwierg, denn eigentlich ist es ja schon supertoll, fünf Tage ohne was bezahlen zu müssen, in einem Hotel wohnen zu können, sich filmeguckend weiterzubilden, darüber auch noch schreiben zu können.

An diesem Abend hatte ich an einem Tisch neben Silvia Hallensleben, der Kollegin vom „Tagesspiegel“ gestanden. Wir stehen jedesmal beim Festival in Leipzig zusammen herum. An ihrem Tisch standen auch der schweizer Filmemacher Erich Langjahr und sowie Barbara und Winfried Junge. Winfried Junge fragte, wer ich sei. Ich sagte meinen Namen. Er sagte dann so etwas wie, „Sie kenn ich doch. Sie haben doch vor einem halben über meinen letzten Golzow-Film geschrieben.“ Und wie mutig es von mir gewesen sei, diesen Artikel mit den Worten zu beginnen, ich hätte noch nie einen seiner Filme gesehen, wo ich doch in einem Artikel über ein DDR-Filmfestival von 1962 seinen ersten Film total runtergemacht hätte.

Was soll man da sagen? – Nö – das war Dietrich Kuhlbrodt.

Später sah ich „Sejdeme se v Eurocampu“, einen lustigen Film aus Tschechien, in dem es darum geht, dass sich die Feuerwehrmänner, Fussballspieler und andere gesellschaftlich relevanten Gruppen in dem tschechischen Dorf Besiny nicht mehr verstehen und ein von EU-Geldern gebautes Tagungszentrum, dass der Bürgermeister, der Kneipen meidet, in die Gegend geholt hat. Dort wird Kulturaustausch gemacht. Tschechische Feuerwehrmänner treffen ihre irischen und bayrischen Kollegen. Derlei wird ja überall in Europa gemacht. In Polen viel auch – oft Provinfestbegleitete Wettbewerbe, wo Feuerwehrleute aus verschiedenen Ländern Europas sich in unterschiedlichen Feuerwehrmanndisziplinen messen. Egal.

Neben mir saß jedenfalls ein Mann, der die meiste Zeit seltsam brummend, manchmal mit komischen Geräuschen in sich hineinlachend, an der Geschichte Anteil nahm.

Abends der erste Teil eines Best-of-Animationsprogramms, dass Otto Alder zusammengestellt hat. Alder hatte viele Jahre die Animationssektion des Festivals kuratiert, die man als Festivalkorrespondent oft kaum gucken konnte, weil man schon genug damit zu tun hatte, möglichst viel vom DOK-Filmprogramm zu sehen. Tolle Filme jedenfalls. Bevor ich den Animationsklassiker „Film Film Film“ von Fjodor Chitruk (SU 1968), war mir nicht klar gewesen, wie sehr die schönen „Herr Rossi“-Filme von Chitruk beeinflusst worden waren.

Um eins wieder zuhause im Hotelzimmer hatte ich ein Bier aus der Hotelbar getrunken und mir danach lange überlegt, ob ich die leere Flasche mit Wasser füllen, den Kronkorken wieder rauftun und sie so wieder in die Hotelbar stellen sollte.

Ich tat das dann aber doch nicht.

Donnerstag, 2.11.06

Am Frühstückstisch hatten wir der Kollegin, die erst gestern abend gekommen war, von den Filmen erzählt, die wir toll gefunden hatten und auch die erwähnt, die wir uninteressant gefunden hatten. Dr. Grit Lemke, die seit der Wende glaube ich für’s Festival arbeitet (wir kennen und schätzen uns jedenfalls seitdem ich hier auf dem Festival vor zehn oder zwölf Jahren zum ersten Mal war), hatte gesagt, sie fände es komisch, wenn man sie mit Dr anrede, obgleich sie genau so im Programm steht. „Eigentlich bist du ja auch Mtglied im Club der einfachen Menschen, oder.“ – „Das hast du aber schön gesagt.“

Der Club der einfachen Menschen, war eine Kategorie, die der berliner Schriftsteller Peter Wawerzinek mal Anfang der 90er in’s Gespräch gebracht hatte, um die Position die er und sein Freund Matthias Baader Holst in der Endphase des sogenannten DDR-Undergrounds eingenommen hatten (um sich von dem quasi etablierten Underground um Sascha Anderson oder Papenfuss abzugrenzen), genauer zu beschreiben.

Grit und ich teilten ähnliche Positionen oder Klassenstandpunkte, die wir beide vermutlich genauso prinzipiell richtig, wichtig wie auch ein bißchen unhaltbar fanden; regten uns also immer gerne über Filme aus der oberen Mittelschicht auf, weil wir beide biografisch der Arbeiterklasse nahestanden. Und sie hatte nun das Problem, qua Titel der Oberklasse zugeordnet zu sein. Es galt nun, den Titel so auszusprechen, dass gleichzeitig das Wissen, dass in dem Titel lag, anerkannt und dem Oberklassending widersprochen wurde. Ach quatsch. Oder so. Am besten hatte uns beiden der finnische Film „Revolution“ von Jauko Aaltonen gefallen; eine großartige, mitreissende oft musicalhafte Dokumentation über die kommunistische Singebewegung im Finland der 70er Jahre. „Revolution“ ist der erfolgreichste finnische Dokumentarfilm der letzten 25 Jahre und mache auch deutlich, „dass die Frage noch lange nicht vom Tisch ist, wer auf welcher Seite steht“, hatte Grit in ihrer Vorstellung des Films geschrieben.

Wunderschön war auch „Forever“, der neue Film der holländischen Dokumentaristin Heddy Honingmann, der von Begegnungen mit Leuten auf dem Pariser Friedhof Pére Lachaise berichtet.

Am Tisch sprachen wir noch über die unterschiedlichen Bewertungssysteme verschiedener Filmfestivals. Cottbus, Leipzig, Wiesbaden. Verschiedene Dinge waren probiert worden. Ein Fünfer-Bewertungssystem etwa. Jeder der Auswahlskommissionsmitglieder bewertete also jeden der gesehenen Filme (in Leipzip waren es über tausend; von den deutschen eingereichten Dokfilmen wären 95% Oberklassenschrott gewesen, hatte Grit gestern auf einer sehr kompetent besetzten Podiumsdiskussion über Dokfilm, Fernsehn und Quoten gesagt) mit 1-5 Punkten. So sei aber nur Wirrwarr, Unsinn und Verwirrung entstanden und schließlich hätte man sich wie auch auf anderen Festivals auf ein Drei-Punkte-System geeinigt. System mit Vetorechten oder Carte Blanche hätten leider auch nie richtig funktioniert, sagte ein anderer Kollege.

Als ich aus dem Hotel rausging, war es ganz hell, kalt und Winter und ich träumte beim Gehen – man geht 20 Minuten vom Hotel zum Telegraph – wie jedes Jahr davon, wie schön es doch wäre, in Leipzig zu wohnen. Davon träume ich immer am dritten Tag des Festivals.

Manches ist kompliziert, aber sicher auch hilfreich: ich schreibe zum Beispiel mit unterschiedlichen Textprogrammen.

Früher fast durchgängig mit WORD, dann eine Weile mit dem Apple-Programm Pages, das so ähnlich ist wie Word, ein zwei Wochen hatte ich für’s Tagebuch auch Mac-Journal getestet. Am besten gefällt mir aber das Notebookprogramm der Firma Circusponies Software. Die Oberfläche sieht aus wie ein Spiral-Notizbuch. Die Linien geben einem irgendwie Halt. Ich bin regelrecht verliebt in dies Programm. Problematisch könnte nur sein, dass ich nicht weiss, wann die Trial-Version ausläuft. Keine Ahnung auch, was dann passiert. Ein wenig graut mir vor der Vorstellung, dann plötzlich wieder auf Word oder Pages umzusteigen.

Es ist auch komisch. Weil ich die Notiz, dass ich noch einen Artikel über unterschiedliche Schreibprogramme schreiben sollte, in ein Subprogramm des Notebooks machen müsste, in dem kleine Notizen unverbunden nebeneinander stehen.

Im Café Telegraph am Dittrichring, in dem ich jeden Vormittag sitze, um zu schreiben, läuft wie gestern eine von einer Frau gesungene Coverversion von Leonards Cohen „In My Secret Life“. Mein Lieblingsstück im Frühling war Secret Heart von Feist, gewesen. Ich hatte das Stück in Helsinki im letzten Februar kennengelernt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

naTo; Südvorstadt

CinemaXX

Samstag, 4.11.06

Der israelische Gewinnerfilm beim Dok-Filmfestival in Leipzig – „The Cimetery Club“ von Tali Shemesh – handelt von alten Leuten, die sich immer auf dem Friedhof treffen. Das erste Mal hatte ich den Film verpasst und das zweite Mal auch, weil es eine kurzfristige Saalbelegungsänderung gegeben hatte. Ich hatte also gemeint, in diesen Film zu gehen und war stattdessen in „Kehraus, wieder“ von Gerd Kroske gelandet.

(Kroske hatte irgendwann bei der Diskussion gesagt, er fände die politische Situation „nicht so prickelnd“. „Nicht so prickelnd“ ist auch so ein seltsames Idiom; lange nicht mehr gehört)

In den anderen Gewinnerfilm, „Exile Family Movie“ aus Österreich war ich nicht gegangen, weil ich den Text zu dem Film irgendwie doof fand: „Wie kann man in einer Zeit, in der intimste Beichten öffentlich am Handy ausgeplaudert werden, einen Film über seine Familie drehen, ohne in die Falle der trivialen Bekenntnisse zu laufen? „Exile Family Movie“ gelingt dies, weil die Familie hier nicht der traurige Restposten post-industriellen Zuschnitts ist, sondern ein lebendiger Organismus, der unter den Verhältnissen leidet und ihnen gleichzeitig trotzt.“

Vieles war wie immer, vieles hatte sich auch ein bißchen anders angefühlt in Leipzig, in diesem Jahr auf dem DOK-Filmfest; das elfte Mal hintereinander.

Glaube ich jedenfalls. Davor paar Mal auf der Leipziger Buchmesse, mit Kuttner und André Meier; als Ehrenostler sozusagen, als es die Ost-taz noch gab.

Leipzig ist jedenfalls eine lange Geschichte. Das Dokumentarfilmfestival war immer ein feststehender, superwichtiger, unbedingt wahrzunehmender, quasi identitärer Termin wie Weihnachten, die Berlinale, die Love-Parade oder der eigene Geburtstag und wie diese ganzen anderen Termine sehr ambivalent und mit Leuten verbunden, denen man sich nah und vertraut fühlte, ohne sie doch mehr als einmal in Leipzig und dann vielleicht nochmal für paar Minuten bei der Berlinale zu sehen.

Es liegt dann immer auch so eine leichte Melancholie in der Vertrautheit, die man zu den Filmfreunden entwickelt hat. Abends war ich meist schon viel zu erschöpft vom Filmegucken, um noch auf irgendwelche Parties zu gehen. Nach dem letzten Film; um halb eins, immer ins Hotel. Und morgens schnell in’s Café zum Schreiben. Und nach dem Schreiben Filmegucken und zwischendurch was essen. Eigentlich war der Tagesablauf perfekt.

In Berlin gibt’s dann gleich wieder die übliche Krise. Zuvor hatte man ständig Termine in Leipzig; der Input war gewaltig, Unmengen an Informationen strömten in einen rein; in Berlin fällt man in ein Loch. Das fängt schon damit an, dass ich hier in der Gegend, in Kreuzberg, kein einziges Café kenne, in dem man angenehm schreiben könnte.Ich kenne kein Café hier, in dem man angenehm arbeiten kann. Sie sind entweder zu voll, oder zu leer oder zu häßlich oder die Tische sind in der falschen Höhe; meist sitzt man zu eng.

Das ist blöd. Es ist oft entnervend, ständig zu Hause, allein im Zimmer zu arbeiten. Ein gewisses Stimmengemurmel ist gut für die Arbeit.

Anstatt, die plötzliche Leere, in der man sich ausruhen sollte und könnte, einfach so zu ertragen, ballert man sich weg, wie ein Arbeitsloser nach dem Ablauf einer interessanten ABM.

Oder beginnt das Zimmer umzugestalten. (Seit mehr als zehn Jahren hab ich eine Wohnungsveränderungsneurose, allerdings auch eine gewisse Routine im Möbelverrücken – um drei Bücherregale plus Schreibtisch zu verschieben, brauch ich nicht länger als zwei Stunden)

Ich rückte den Schreibtisch von da nach da, an die Stelle, an der er schon mal vor einem dreiviertel Jahr gestanden hatte und ging abends noch los, um Vorhänge zu kaufen.

In diesem Jahr hatte ich bereits dreimal vier Vorhänge gekauft, die zu Hause dann immer unangenehm und enttäuschend aussahen.

Für den Türkenmarkt war es schon zu spät. Vor der „Domäne“ gab’s den ersten Schnee.

Die Stoffe waren blöde. Also fuhr ich nach Karstadt. Karstadt ist klasse! Als ich in Leipzig bei Karstadt war, gab es einen Brunnen im Untergeschoss. Zu einer euphorischen Fahrstuhlmusik spritzten Fontänen bis fast in den vierten Stock. Ich kann das beweisen! Es gibt Fotos!

Sonntag, 5.11.06

Nun gehört man also auch zu den Leuten, die im Zug an einem Laptop sitzen. Mir gegenüber sitzt ein anderer, der auch seinen Laptop anhat. Er trägt eine Mütze und kommt glaube ich aus Polen. Er versucht ein Spiel zu spielen, dass er einer Zeitschrift entnommen hat. Sein Trackpad funktioniert nicht. Es reagiert nicht. Manchmal macht er verzweifelte Gesten zum Himmel hin. Dann wendet er sich wieder einer Autozeitung zu. Als er in Berlin den Zug verlässt, wünscht er mir noch einen guten Tag.Ein anderer, ein älterer Mann mit vertrauensvollem Gesicht, schräg gegenüber, liest in der FAZ. Zwei schmale ägyptische Männer im Blaumann setzen sich für zehn Minuten nebeneinander hin. Ich fahre mit dem Rücken voran in die Zukunft. Schade, dass ich das DOK-Festival vor dem Ende verlassen musste. Richtung Schleswig-Holstein. Über’s Wochenende kann meine Mutter aus der Klinik. Am Sonntag ist der Geburtstag meines Vaters. Er starb im Frühjahr und wäre morgen 78 geworden. Paar Filme sind noch im Kopf. Solche, über die man sich geärgert hat, wie die holländische Hochglanzproduktion „Buddhas Lost Children“, die von einem Wander-Mönch im Norden Thailands erzählt. Früher war er mal Thai-Boxer. Dann – nach einem wichtigen spirituellen Erlebnis – hatte er sein Leben verändert. Seitdem zieht er durch die Gegend, durch die armen Dörfer und kümmert sich um verwaiste kleine Jungs, die mit ihm ziehen. Ein Heldenfilm der in Holland recht erfolgreich ist und sicher auch bald in Deutschland in die Kinos kommt. Die Protagonisten (eins der meistgebräuchlichsten Worte auf Filmfestivals) und die Geschichte sind interessant; nur dies Hochglanzmäßige nervt etwas. (Dagegen „die große Stille“ von Philip Gröning, ein supergroßartiger, ausschweifender Film über Karthäusermönche im letzten Jahr) Auf andere Weise enttäuschend der Film „Too much future-In Grenzen frei“ (Carsten Fiebeler), in dem es um die Punkbewegung der DDR geht; was geschah und was aus den Leuten dann wurde. Inhaltlich superinteressant, tolle Geschichten, super Archivmaterial, nur formal so furchtbar langweilig. In langweiligen, statischen Einstellungen erzählen die vier Haupthelden davon, wie es früher war. Man ist vor allem genervt, weil die Geschichten, die sie erzählen, eigentlich sehr interessant sind; weil man sicher ist, dass man das besser inszenieren könnte, weil man schon zuviele biedere Fernsehdokus über klasse Themen gesehen hat. Die Hälfte des Films wäre besser gekommen in schriftlicher Form. Also als Interview in einer Zeitschrift, dachte ich. Oder man hätte Teile der Geschichten inszenieren sollen. Dann wären die Geschichten besser und angenehmer in die Leute reingegangen. (vielleicht ist auch nicht ein jeder der beste Repräsentant seiner selbst, denkt man hastig kurz vor Hamburg HBF) Allerdings hatte ich den Film auf Computer geguckt. Früher gab es in Leipzig eine Festivalvideothek, in der man sich die Filme, die man verpasst hatte, noch mal schnell angucken konnte. Diesmal gibt’s Computer und man guckt sich Dateien an. Das ist eine gefeierte Innovation. Beim Dateien angucken springt man häufiger, ist ungeduldiger, verwendet, wenn man in Eile ist, weniger Zeit auf den einzelnen Film. Glaube ich. Das ist zugleich gut, aber auch ein bißchen schlecht aus naheliegenden Gründen. Sehr schön, war Gerd Kroske „Kehraus, wieder“, der dritte Teil einer Langzeitdoku über Strassenkehrer, die 89/90 begonnen hatte und eher zufällig so lang geworden ist. Jedenfalls war es so nicht geplant.Mit den Helden ging es meist bergab seitdem. Einige sind inzwischen tot. Die meisten arbeitslos. Es gehr um „Alkoholismus und diese Problematik“, Kinderheime, Missbrauchsgeschichten, Arbeitslosigkeit, Jobcenter; oft misslingende Versuche, das eigene Leben zu meistern.Alles furchtbar eigentlich. Seltsam, dass der Film insgesamt so supersympathisch ist, warmherzig, ohne aufdringlich zu sein.

Ich hatte die anderen Teile früher mal in Leipzig gesehen. Viele der Leute, die in dem Film drin sind, waren zur Premiere gekommen. Die Diskussion nach dem Film war sehr schön; fast festlich. Es ging darum, wie sich das Bild im Film von der Selbstwahrnehmung unterscheidet („ich finde mich gut getroffen“), was für einen Einfluss die Bebilderung auf das eigene Leben hatte („beruflich hat mich das nicht weitergebracht“). Manches war auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Die Tochter, die lange im Kinderheim war, vom Vater missbraucht worden war, lange Zeit keinen Kontakt mit der trinkenden Mutter hatte – im Film gibt es Passagen, wo sei mit der Mutter redet – wurde gefragt, ob sie sich über diese Dinge mit ihrer Mutter außerhalb des Films ausgetaucht hätte. Die Mutter (die auf der Bühne neben ihr stand) sei dazu wohl noch nicht bereit, fähig oder so, sagte die Tochter. Ich kenne einige – meist ziemlich gute, viel ins Private gehende Dok-Filme, wo es ähnlich war. Die oft traumatisierten Helden gingen in Gesprächen oder Erzählungen im Film ziemlich weit, vielleicht weiter, als sie ohne die Kamera hätten gehen können; verneinten aber, wenn sie gefragt wurden, ob sich die therapeutische Arbeit der Kamera ins echte Leben verlängert hätte.(Anders ist es dann – dazu gibt’s auch einige Filme – wenn die Kamera in Jugendheimen sozusagen gezielt pädagogisch eingesetzt wird; wenn Kinder mit der Kamera arbeiten; sie fiktionalisieren sich dann aber, arebeiten das Schlimme um. Zu sagen, Selbstfiktionalisierung sei heilend; das Abbild, dass von einem genommen wird, nicht, haut vermutlich trotzdem nicht ganz hin.)

„Please tell me a little bit more about your channel!“

(hatte jemand bei einem schönen „Industry-Panel“ über innovatives Dok-Fernsehen gesagt; geschmacklich bin ich eher auf der Seite von Channel 4, als von arte)

An diesem späten Samstagnachmittag war ich zu ALDI gegangen. Eigentlich hatte ich zu LIDL fahren wollen. Meine Mutter hatte gesagt, ALDI mache schon um vier zu. ALDI ist mir sympathischer irgendwie, vielleicht auch wegen dem I.

ALDI, LIDL und FAMILIA liegen ziemlich nah beieinander am Rande der Kleinstadt. Die Leute bei ALDI am Nachmitag kommen einem so wohlgeordnet vor. Man fühlt sich wie der Fertige aus der Großstadt.

Donnerstag, 9.11.06

Die späten Kleinstadthippies der 70er kamen eher aus den Real- und Hauptschulen; das als Punk verkleidete Anti-Hippieding wäre dann von oben gekommen. Dies Hippiezeug war eher von kollektivistischen Sehnsüchten getragen; das Punkige eher individualistisch und stylish. Eigentlich hatte ich das Kiffen erst wieder in der „taz“, Ende der 80er entdeckt und herausgefunden, dass nicht alle Kiffer verblödet sind und erst in den 90ern, im Zuge von Techno – egal. Jedenfalls war ich in Leipzig auf dem Dokfilmfestival oft zu LIDL gegangen, um mir Nonamebier aus Plastikflaschen zu holen, weil das Kinobier so teuer war.

Früher hätte man sich auch nicht vorgestellt, dass man irgendwann ganz selbstverständlich Bier aus Plastikflaschen trinken würde.

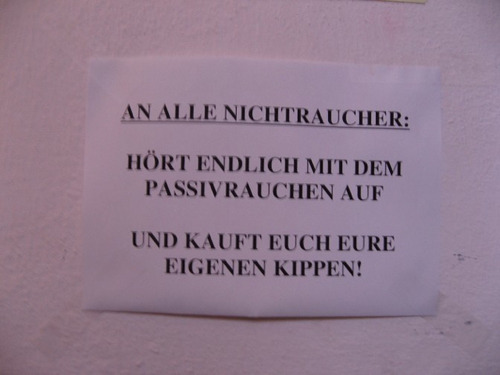

Und inzwischen ist das Kiffen in der Migrantenjugend vielleicht am verbreitetsten und hat deshalb auch keine gute Presse mehr. Immer geht es ja darum – wie beim Rauchen – die Gifte der unteren Klassen zu denunzieren. In dem Maße, wie man sich in den besseren Kreisen das Rauchen abgewöhnte, verstärkte sich die Denunziation der Raucher als Asoziale. Je mehr man als Raucher tagtäglich Geld an den Staat zahlt, desto häufiger wird man denunziert.

Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Überalterung und Skandalisierung des Rauchens. Also: je älter eine Gesellschaft, desto entschiedener, lautstärker, wird das Rauchen bekämpft. Und: je höher die Lebenserwartung, desto höher ist der Anteil derer, die am Nikotin sterben.

Je älter man als Raucher wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man „am Rauchen“ stirbt, also durchschnittlich glaube ich sechs Jahre weniger lebt, als die Nichtraucher angeblich leben.

Am meisten wird unter: Arbeitslosen, Jugendlichen, in Pflegeberufen, in der Psychiatrie, im akademischen Prekariat (wie man so sagt; akademisches Proletariat klang besser), unter Soldaten, Künstlern, Polizisten, in Sterbehospizen und im Osten geraucht. Im psychiatrischen Landeskrankenhaus Rickling, einer Kleinstadt im Dorf sozusagen, gab es Zigarettensorten, von denen ich gedacht hatte, sie wären schon ausgestorben. „Gold Dollar“ und „Juno“ o.F. zum Beispiel.

In den USA wird das Rauchen einerseits skandalisiert, andererseits sind die Zigaretten dort billig. Vermutlich sind die niedrigen Zigarettenpreise ein Zugeständnis an den jüngeren Teil der Gesellschaft.

Aus gutem Grund ist Juno rund.

Wenig (und dann eher verschämt, mit schlechtem Gewissen) raucht die arrivierte Ober- und Mittelklasse ab vierzig mit Familie.

Ex-Raucher sind oft ganz schlimm, wie die meisten Renegaten.

Sie rauchten für 2 Mark die Schachtel und beschimpfen nun die, die das Vierfache zahlen, als Schmarotzer an der Volksgesundheit.

An Tagen, an denen man wenig raucht, fühlt man sich logischerweise besser. Vor allem schmecken Zigaretten so superlecker, wenn man nur wenige raucht. Vielleicht wäre es auch prima, schamanistischer Raucher zu werden; d.h. nicht mehr auf der phyischen, sondern nur noch geistig sozusagen zu rauchen und in echt vielleicht gar nicht mehr. (Quatsch)

Politiker rauchen glaube ich auch nicht so viel mehr.

Als ich neulich den Ausdruck „Raucher-Deutschland“ las, musste ich gleich kotzen.

In dieser pseudoinfantilen Verbindung ist Deutschland das böse Land kettenrauchender Nazis, die Unterschichtsfernsehen gucken und die Nichtraucher sind die armen Opfer bösartiger, nikotinsüchtiger Arbeitsloser, die hierzulande – anders als angeblich in angeblich kultivierteren Ländern – vom Staat begünstigt werden würden. o.ä.

Und man denkt, das haben sich sicher wieder so Leute ausgedacht, die in hellen Wohnungen mit IKEA-Möbeln leben und nachdem sie ihren inneren Schweinehund überwunden haben, Hochglanzpornos gucken und sich dabei ganz verrucht vorkommen.

Wie auch immer.

Gestern abend nach der Bundesliga, hatte ich zufällig bei N24 vorbeigeschaut. Egon Krenz war zu Gast bei der Talk-Sendung „Links-Rechts“. Egon Krenz Zähne sahen so aus, als hätte er in seinem Leben viel geraucht und jetzt kein Geld gehab, sie sich neu machen zu lassen, wie die anderen öffentlichen Menschen es tun.

Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Die Gastgeber hießen Hajo Schumacher und Hans-Hermann Tiedje.

Hajo Schumacher, ist Anfang 40, erinnert von Weitem an Klaus Kinski, war mal beim Spiegel, dann Chef bei MAX und hat mal ein Buch mit dem Titel „Kopf hoch, Deutschland“ geschrieben, scheint also völlig durchgeknallt zu sein.

Krenz redete, als hätte er noch ein wichtiges politisches Amt. Er lobte Angela Merkel und Oskar Lafontaine und sagte, er würde die PDS wählen. Schumacher fand das komisch, weil Krenz doch von der PDS rausgeschmissen worden war. Als sei es normaler, verständlicher, wenn Krenz jetzt entschlossen gar nicht mehr oder NPD wählen würde.

Vor allem fiel mir aber auf, dass häufig Rauch zu sehen war. Man sah nur selten, dass jemand rauchte oder wer da rauchte (Schumacher glaube ich; vielleicht auch Krenz), aber man hatte, weil geraucht wurde, dass Gefühl, in einer Unterschichtstalkshow zu sein; im Fernsehproletariat, deren große Helden, wie Jürgen (der Kölner aus der ersten Big-Brother-Staffel) mit seinen Ratespielen, sicher extrem unterbezahlt sind und 60 Stunden in der Woche Dienst zu haben scheinen.

Der Rauch schien zu signalisieren, dass hier ordentlich gekämpft wird.

Was früher als Schweiss dem Proletariat zugeordnet war, ist nun der Zigarettenrauch.

Hajo Schumacher war mir natürlich sympathischer als die öffentlich-rechtlichen Nichtraucherfaulpelze.

Auch wenn er vermutlich doch nicht zum Informationsproletariat gehört.

Andererseits sind diese Diskussionen über’s Rauchen auch wieder hochgradig bescheuert, weil man alles in und auswendig kennt, was gesagt wird und weil Pro-Rauchen-Texte ja auch meist debil sind; wenn dann jemand sagt, Raucher seien interessanter, no risk no fun usw. Egal.

Auf dem Grab von Richard Danger klebte ein gelber Zettel – „Achtung, Umsturzgefahr!“ – der die Angehörigen mahnte, sich bei der Friedhofsverwaltung zu melden und ich dachte an diese Simpsons-Folge, in der sich Homer in „Max Power“ umbenannt hatte.

Freitag, 10.11.06

Irgendwie sind diese grauen, dunklen Tage sehr angenehm und still irgendwie am frühen Abend. Zunächst hatte ich “bereit” gelesen.

Dienstag, 14.11.06

Nicht nur als ewiger Schalke-Fan bin, finde ich es toll, dass die schalker Spieler seit zwei Wochen alle Interviews verweigern. Die Rede erschöpfter Spieler nach einem Spiel ist ja notgedrungen redundant. Ein blöder Journalist fragt, na, wie haben Sie sich gefühlt, als sie dies und das taten und der Spieler antwortet mit einem Satz, den man schon millionenmal gehört hat.

Weil das Schweigen seltener ist, hat es etwas Würdevolles.

Der schweigende Spieler wirkt klüger, auch gefühlvoller, als der, der spricht.

Von einem Medienboykott zu reden ist auch nicht ganz richtig. Das Schweigen der Spieler ist ja medial (man erfährt durch die Medien davon) und produziert mediale Effekte; wie im Theater wird die Wirkung von Bildern und Gesten vor dem Hintergrund des Schweigens verstärkt.

Außerdem stellen sich die schweigenden Schalker stellen in eine schöne Tradition; Jiri Nemec, ehemaliger Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft; einer meiner Lieblingsspieler der 90er-Jahre-Schalke-Mannschaften, hatte grundsätzlich nie Interviews gegeben. Sein Spitzname war „der Schweiger“. (Mein derzeitiger Lieblingsspieler bei Schalke ist Levan Kobiashvili; wahrscheinlich, weil er auch selten spricht.)

Egal. Gleich fahr ich mit der Regionalbahn nach Cottbus, zum 16. Festival des osteuropäischen Films. Und zu Cottbus – Schalke.

Mittwoch, 15.11.06

Grad war man noch leicht deprimiert in seinem Zimmer, schon sitzt man in der Regionalbahn nach Cottbus. Dann kommt man etwas zu spät an, holt sich seine Akkreditierungssachen, ein VW-Phaeton, so schick und neu, wie man es sonst nur aus der Reklame kennt, fährt einen zum Hotel. Alles kommt mir schon recht luxuriös vor. Vom zehnten Stock aus schaut man über die Stadt; packt seine Sachen da hin und läßt sich dann vom wartenden Wagen zum Stadttheater kutschieren. Der Wagen fährt, als sei man superwichtig zum Haupteingang. Dann gibt es die Eröffnung.

Mathias Platzeck hält eine Rede, Bernd Schiphorst, der im Kuratorium für das Festival sitzt und gleichzeitig Präsident von Hertha BSC ist, und das launig auch immer wieder thematisiert hält auch eine humorige Rede. Roland Rust, der Festivaldirektor (toller Titel!) sagt auch einige einleitende Worte und danach gibt es den schönen Stummfilm von 1911 „Der fremde Vogel – Eine Liebestragödie im Spreewald“ von Urban Gad.

Die Leute sehen wichtig aus und haben dunkelschwarze Kostüme und Anzüge an; es ist ein richtig wichtiges Kulturereignis in Brandenburg; vielleicht das Wichtigste; zum Abschluß auch der 850-Jahrfeier von Cottbus und schwer zu toppen, dass ein 50köpfiges Symphonieorchester in einem romantischen Theater, themenspezifische (Fokus Rumänien und Bulgarien) Sachen spielt.

Grit Lemke, die auch für’s Dofilmfest in Leipzig arbeitet, erzählt, ihnen sei in Leipzig eine Panne passiert; sie hätten zu niedrige Zuschauerzahlen veröffentlich. Statt 22.000 wären 24.000 da gewesen. (Hier in Cottbus waren es letztes Jahr 15.000)

Und dass sie vor zwanzig Jahren zu Verhören wg. dekadentem Verhalten hatte antanzen müssen, weil sie irgendwie so dadaistisch im Umkreis des Künstlers Hans Scheuerecker bodypaining gemacht hatten. Und ich dachte an einen anderen Kollegen, dem ich vor mehr als zehn Jahren hier seine Stasibeichte abgenommen hatte. Er war einer der achtzig Leute gewesen, die auf Hans Scheuerecker angesetzt gewesen waren. Danach war ich dann nicht mehr in Cottbus gewesen.

Der Blick aus dem Hotelfenster über Cottbus erinnert an Wendersfilme aus den 70ern. Und jetzt ist draußen plötzlich Sommer, was der Stadt sehr gut zu Gesicht steht und ganz, ganz seltsam wirkt, als sollte jetzt plötzlich der Sommer noch einmal beginnen.

Donnerstag, 16.11.06

Nur wenige waren gekommen, um diesen wunderbaren rumänischen Film „Koks und Kohle“ (2001) zu sehen und als er dann zu Ende war, gingen die meisten der Wenigen auch schon, weil sie kein Interesse an einer Diskussion hatten. Der Film von Cristi Puiu ist ein klasse direktes Road-Movie; junge Leute bringen in einem Auto Stoff von Constantia nach Bukarest und werden von Unbekannten verfolgt. Der Co-Autor des Films, Razvan Radulescu war auch gekommen, ein schmaler, melancholisch wirkender, gut aussehender Typ mit Ringen unter den Augen. Er ist an vier Filmen des Festivals beteiligt. Wir standen jedenfalls dann zu viert vor dem Kino (der als Kino benutzten „Kammerbühne“ – ; dass es in Cottbus kein einziges Innenstadtkino gibt ist seit Jahren der running-gag des Festivals) in der schönen Sonne und rauchten Filterzigaretten; die Kuratorin der tollen Rumänienreihe, in der der Film lief – Elvira Geppert -, Boris Schönfelder von epd-Film und ich. Für den Produzenten war es vermutlich etwas frustrierend und ich konnte auch nicht viel mehr sagen, als dass ich den Film toll gefunden hatte.

Sie redeten über einen bekannteren Films von Cristi Puiu („Der Tod des Herrn Lazarescu“), den ich leider nicht kannte und der in Cannes 2005 Preise gewonnen hatte und darüber, warum es so schwer ist, rumänische Filme auf den deutschen Markt zu bringen. Obgleich die rumänischen Filme, die ich kenne, tausendmal besser sind, als französische Produktionen, die ja gerne von Programmkinos gespielt werden. (Andererseits haben es rumänische Produktionen in Frankreich wiederum einfacher)

Wahrscheinlich finde ich rumänische Filme so gut, weil die Umgebung, in der sie spielen, noch nicht so fertig ist. Meist ist ja alles provisorisch, passt nicht zueinander, superschwierig und so und die sehr direkten Gefühle, die in dieser nicht-fertigen Umgebung entstehen, sprechen mich an; die Filmgefühle und Komplikationen der Fertigen dagegen nerven.

Abends war ich aus Quatsch und Interesse zu einem Empfang bei Vattenfall, dem Hauptsponsor des Festivals, gegangen, d.h. mit einem neuen Auto mit viel buntleuchtendem Spielkram drin gefahren worden. Manche fanden es falsch, dsss Roland Rust die antisemitischen Schmierereien nicht erwähnt hatte, die es am Tag des Festivalbeginns gegeben hatte und die hier ausgiebig in der Presse diskutiert werden. Rust ist ein um Harmonie bemühter Direktor. Wenn ich’s richtig notiert habe, sagte er – in seiner Vattenfallrede – irgendwann sogar: „Wir tanken hier Energie bei Vattenfall“. Auch das Motto für die Fokusländer Rumänien und Bulgarien „Sommer auf (oder vor – egal) dem Balkan“ wurde gelobt, obgleich es ja ganz offensichtlich vorn überhaupt nicht stimmt; obgleich andererseits: Gestern war der heisseste Novembertag seit 100 Jahren. Heute ist es noch wärmer.

Und zum Milchkaffee gibt’s Kaffeesahne.

Über 20° beim Filmfestival in Cottbus

Draußen, gleich neben dem Bus von Radio Eins, saß eine Frau. Sie heisst Marina, hatte ein kleines, rotes Radio aufgestellt und fragte, ob ich auch Lust hätte, Bier mit zu trinken. Später kam ihr Freund Locke. Locke wirkte recht gemütlich. Er sagte: „Ohne Flasche läuft bei mir gar nichts“ und dass er früher, vor der Wende, einen Jugendclub gemacht hätte. Ich fragte, ob ich sie fotografieren dürfe; ich durfte. „Habt ihr Lust, Euch vor den Eingang der Stadthalle zu stellen?“ – „Da dürfen wir doch nicht hin.“ Für ein paar Momente ging es dann doch.

Blöderweise hatte ich meinen Fotoapparat falsch eingestellt, so dass die Bilder dann doch nicht so gut geworden sind.

Die meisten Bänke in diesem kleinen schönen Park im Ebert-Viertel, bzw. an einer Straße mit Puschkin im Titel, sind mit Botschaften und Liebesbriefen vollgeschrieben. Der Filmemacher Kornel Miglus hatte das Bild gleich auf sein Handy gemacht, um immer angenehm und angemessen begrüßt zu werden.

Es gibt aber auch eine „Anti-Nazi-Bank“.

Zwei Schalkefans waren aus Gelsenkirchen gekommen. Links ist also der Schalkefan; rechts der dänische Pfarrer Arne Kristophersen, der die ökumenische Jury vertritt. Er war wegen Ebbe Sand zum Schalke Fan geworden; wegen dem Buch, das Ebbe Sand über seine Hodenkrebserkrankung geschrieben hatte.

Montag, 20.11.06

Es ist so: Zuhause ist man wieder ganz woanders. In Cottbus war man Teil eines Körpers mit diffusen Grenzen. Was ist ein organloser Körper nochmal? Wie hatten Deleuze und Guattari noch einmal einen „organlosen Körper“ definiert und beschrieben?

An einer dieser diffusen Aussengrenzen des Festivals schaute man aus dem Fenster des zehnten Stocks des Lindner-Kongreß-Hotels und bestaunte die Morgensonne oder wie hübsch die Wolken da neben und vor der Sonne aussahen und im Aufzug notierte man den komischen Satz, der neben dem Mittagsangebot des Hotels stand „für moralisch einwandfreie 4,90“; an einer anderen Grenze war man am Rande der Stadt in dem Vattenfall-Gebäude und ass Schnittchen oder stand in dieser komischen Raucherecke – (unter schicken Rauchabzugsdingern, die den Zigarettenrauch sofort wegsaugten) – und unterhielt sich mit einer bulgarischen Kollegin über Zigaretten.

Nachdem ich gesagt hatte, es gäbe eine klare „corelation“ (ein anderes Wort war mir nicht eingefallen) zwischen dem materiellen Reichtum einer Gesellschaft und dem Rauchen und dass deshalb noch lange in osteuropäischen Ländern mehr geraucht werden würde, als in Deutschland und dass deshalb logischerweise in der Ex-DDR auch mehr geraucht wird, als in München, und dass deshalb auch in allen osteuropäischen Filmen durchgehend geraucht wird, in deutschen aber kaum noch, hatte ich den Satz, obgleich er stimmte, gleich wieder zurücknehmen wollen, weil ich ihn irgendwie unhöflich fand; schwieg eine Weile und ließ die anderen reden.

An einer anderen Aussengrenze des Festivals tanzte man betrunken auf der Abschlußparty im Gladhouse zu so einer wilden Hard- oder Turbopolkamusik. (B hatte Gladhouse mit a und nicht ä ausgesprochen). Ich hatte mehr als ein halbes Jahr nicht mehr getanzt und es fühlte sich so ähnlich an, wie in den 90ern Technotanzen, nur war man nicht auf e oder bekifft, sondern betrunken.

Die Musik war ein Crossover zwischen Polka, Techno, House. Es war unglaublich kommunikativ. Die Leute schienen alle super. Leider musste ich irgendwann gegen vier noch gehen, weil ich am nächsten Morgen noch meinen Festivalabschlusstext schreiben musste

Wir rauchten letzte Zigaretten vor dem Eingang. Einer der furchtbar betrunken war, wurde von den Türstehern mehrmals abgewiesen. Vieles in dieser Nacht war wie ein osteuropäischer Film gewesen. Dann torkelte ich gutgelaunt nach Hause.

Der Abend hatte am Nachmittag begonnen. Ich hatte zwei Schalkefans im Hotel getroffen. Einer hatte ein Varela-Trikot angehabt. Ich war dann jedenfalls in mein Hotelzimmer gefahren, hatte mir meinen Schalke-Schal umgewickelt und mich zu ihnen gesetzt. Sie waren aus dieser Gegend neben der holländischen Grenze gekommen und schon seit halb sieben unterwegs. Wir tranken Bier und sprachen über Schalke.

Ein Schauspieler setzte sich zu uns. Er hatte einen dunklen Anzug an und hörte sich gern reden. Mit seinem gepflegten Bart sah er so aus, wie jemand, den man aus dem Fernsehen kennt. Die Schalker sagten, ja das wäre ja super, dass alle (also ich und der Schauspieler und die Filmfachleute an den anderen Tischen nahebei) so normal, also nicht von herab oder so wirkten. Und der Schauspieler sagte dann so etwas in der Art wie, dass nur „die Kleinen“ (die Emporkömmlinge sozusagen) arrogant wären, auf Unterschiede bedacht, während die wirklich Großen es nicht nötig hätten, Rangunterschiede zu betonen. Er sagte das mit anderen, vorformuliert klingenden ( wie sagte man: leutseligen) Sätzen, die so klangen, als kämen sie aus einem Theaterstück oder Buch. Er sprach seine Sätze – mit wohlklingender, ausgebildeter Stimme, als säße er gerade vor einem Mikrofon – und schien leicht irritiert, dass niemand applaudierte.

Der eine Schalker sagte, er fände das nicht so.

Dann kam der Taxifahrer, der sich am Telefon unter dem Stichwort „Schalkefan“ gemeldet hatte. Während der Fahrt fragte ich ihn, wieviel Sorben es im Cottbus geben würde und er sagte „die Sorben und die Wenden, die klau‘n mit beiden Händen“ – haha. Irgendwie kannte er noch einen Puff und erzählte, er hätte da einen Polen hingefahren, der wäre so schüchtern gewesen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, den hätte er quasi da reinschieben müssen und dann hätte der Pole ihm auch eine Frau bezahlen wollen. Hatte er aber nicht gemacht. Hätte ich natürlich auch einfach so die fünfzig Euro nehmen können. Habs aber nicht gemacht. Wenn wir gewönnen, könnten wir danach ja noch hinföhren.

Erst hatte ich meinen Schalkeschal versteckt getragen, weil um mich herum lauter Cottbuser waren. Dann entdeckte ich aber noch zwei, drei weitere Schalke-Fans. Dann holte ich auch meinen Schal raus. Eine junge Frau machte viele Videos mit ihrer Digicam.

Die Cottbus-Fans in unserer Gegend waren okay. und man respektierte sich von Fan zu Fan. Irgendwie fand ich es sympathisch, dass manche nach dem zweiten Tor für Schalke schon gingen und sich nach dem Anschlusstreffer dann wieder reinstellten. Nur am Ende gab‘s zwei drei hochgradig Gestörte, aber der Gesamteindruck von den Cottbuser Fans war okay. Die brauchen halt bloß dringend ein neues Stadion. So eingequetscht wie dort habe ich noch nie Fussball geguckt.

Gestern war ich eigentlich entschlossen gewesen, noch ein bißchen mehr zu den Filmen auf dem Festival schreiben und was mir da auffiel und was und warum ich dies und das eben so supertoll gefunden hatte, war dann aber heute doch in so einem low-energy-loch gelandet.

Dienstag, 28.11.06

Rein äußerlich hatte sich in den letzten vier Jahren nur wenig verändert:

Donnerstag, 30.11.06

Freitag, 1.12.06

Es hatte wohl einmal eine Zeit gegeben, in der in den Räumen geraucht werden durfte. Inzwischen ist das alles streng verboten. Übertretungen werden unnachsichtig geahndet. Das strikte Rauchverbot gehört nicht nur zur inneren Linie des Hauses, sondern ist auch die offizielle Position, die man nach aussen trägt, für die man stehen möchte in „Raucherdeutschland“. Geraucht wird natürlich trotzdem, im kalten, ungemütlichen Treppenhaus.

Oft stehen die Raucher in Gruppen dort und unterhalten sich. Manchmal lachen sie dabei. In den Büroräumen dagegen, so hört man, werde eher selten miteinander gesprochen.

Wohl deshalb, waren immer öfter Nichtraucher zur Rauchergruppe gestoßen.

Und alles war eigentlich wieder wie ganz früher, auf dem Schulhof.

taz, Treppenhaus

Mittwoch, 6.12.06

Vieles von dem, was man erlebt, kommt blitzartig und aus dem Zusammenhang gerissen vorbei, wenn man selber oft eher ein bißchen am Rande steht. Manche lesen auch „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Proust, um ihrem Leben eine Geschichte zu geben. An manchen Abenden, wenn man irgendwo ist, sammelt man Informationen, kleine Puzzlestücke.

Was war noch mal mit diesem Typen? Irgendwas war doch mit dem?

Jemand erzählt einem etwas über irgendjemanden anders, jemand sagt, er hätte gehört, dass … und man versucht das dann zu korrigieren, nein; dass, was er gehört hätte, könne man so eigentlich nicht sagen und später denkt man, dass man eigentlich auch nicht mehr ganz genau weiss, wie es war.

Oder man sieht meinetwegen irgendetwas; Freitagnacht im ‚Golden Gate‘, wie sich dieser betrunkene Autor mit seinem weissen I-Book auf den Schoß des schmalen, netten Lektors setzte, der letztes Jahr wohl sein Manuskript abgelehnt hatte; man meint mit dem Lektor mitfühlen zu können, weiss nicht so recht, wie sich der Autor, der da auf seinem Schoß saß, wohl fühlte, was das für ihn bedeutete; ob’s im Nachhinein peinlich war oder eine gelungene Aktion und was in seinem Manuskript gestanden hatte, weiss man auch nicht. Selbst seinen Namen hatte man schon wieder vergessen; nur die zwei seiner Freunde sind noch im Kopf.

Man schreibt das in zwei Sätzen so hin, was für die anderen etwas ganz anderes bedeutete und manchmal kommt es einem auch wie Verrat vor, über das, was man so sieht, zu schreiben, den eigenen Alltag zu verwerten. Andererseits.

Freitag, 8.12.06

Das Hanfmuseum im Nikolaiviertel ist ist 12 Jahre geworden. Es ist sehr angenehm und die Leute sind auch sehr nett dort. Am Vormittag hatte ein junger Türke auf dieser Bank bei der AGB mit einer Flasche Alsterwasser gesessen. Er hatte über beide Ohren gegrinst und beim Vorbeigehen hatte es nach Gras gerochen. Später hatte ich bei alten tagebuchdateien die Suchanfrage „hanf“ eingegeben und war auf Lachanfall gestoßen.

Ich glaube nicht, dass der berühmte Wittgensteinsatz „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ richtig ist. Und mein Lieblingszitat von Arno Schmidt – „Nichts Niemand Nirgends Nie.“ – klingt auch irgendwie schal und narzistisch in der Erinnerung.

Warschauer Straße

Dezember 2006

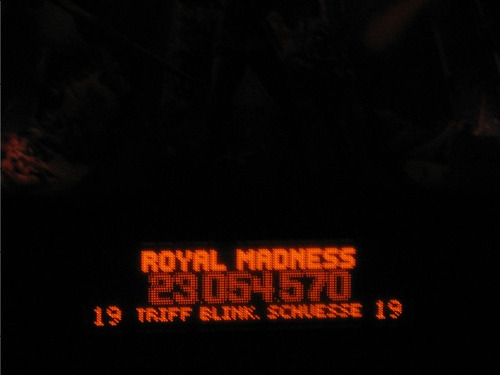

Ein leicht gebeugter Mann in meiner Größe, vielleicht Mitte vierzig, dunkel, irgendwie wollig oder fleecemäßig gekleidet, stand neben M. am Flipper und feuerte ihn an. Ein bißchen zu laut, aber seine Stimme war dabei nicht aufdringlich. Etwas stimmte nicht mit ihm, das merkte man, und daß er viel mehr noch wusste, vermutlich auch ungefähr, was es war, das nicht stimmte mit ihm. Er stellte sich zu mir und sagte: »Eins muss ich dir sagen: Das Leben ist gefährlich.« – »Ja. Hm.« – »Du musst aufpassen: Das Leben ist gefährlich.« Ein paar Augenblicke standen wir schweigend nebeneinander, dann ging er an einen der Stehtische, und ich spielte weiter. Sein Auftritt hatte etwas von den Auftritten seltsamer Menschen in Twin Peaks oder bei Murakami. Ich dachte an den geheimnisvollen Mann mit dem Streichholzkunststück, den ich zu Beginn des Jahres in Helsinki getroffen hatte. Er kam noch einmal wieder und sagte dasselbe: »Das Leben ist gefährlich.« Und daß ich keine Angst vor ihm zu haben bräuchte. Er würde mir nichts tun. Es war kein Zufall gewesen, daß er mich angesprochen hatte. In mir hatte er den ähnlich Gestörten erkannt, und weil mir das klar gewesen war, ging ich auf sein Gesprächsangebot nicht ein. (aus „Morgens leicht, später laut“)

… draußen ruft ein Mann schon seit zehn Minuten: “Achim, mach doch auf” bzw. “hallo, komm mal raus Mann”. Jetzt gibt es Krach. Eine Frau schreit den Mann aus ihrem geöffneten Fenster an. Es sind immer die Deutschen, die so agressiv herumkrakelen. Dann wird das Krakeelen leiser. … ich guckte vor dem Schafengehen im Computer nach, was ich vor einem Jahr zu dieser Zeit gemacht hatte: damals hatten wir bekifft das ganze Wochenende Nougattaler, die nach Kondensmilch schmeckten, gegessen und jeder für sich hatte schweigend, rauchend, kaffeetrinkend, Nougattaler essend, versucht, Sudokus zu lösen.

Samstag, 9.12.06

Ich mochte die Nachrichten hier in der Gegend:

Fledermaus Segelohr gez. dein größter Alptraum du 12jähriger Arschloch!

Sonntag, 10.12.06, Gehirnintegration

Ich neige immer wieder zu Begeisterungsstürmen, wenn wir jeden Sonntag in die Vorstadt am Rande von Weissenseee fahren, um dort Badminton zu spielen und finde es super, in der Umkleidekabine Berliner Rundfunk am Nachmittag zu hören oder vom Nach-der-Sauna-Balkon am Abend auf halbverfallne Industriesachen und düstere Schornsteine zu gucken.

Die Vorstadt der Großstadt ist die erste Utopie des Kleinstädters; als Teenager war ich oft in Norderstedt zu Besuch. L. sah genauso aus wie Rocko Schamoni in“Rollo Aller“; mit Union Jack auf dem T-Shirt und Zigarettenrauchen. Seine Schwester war sehr wild und launisch. Ihre Eltern waren Flüchtlinge aus Ostpreussen glaube ich. Der Vater hatte einen Buckel. Sie gingen auf die Realschule, ich auf’s Gymnasiasten. Weil wir Zigaretten geraucht hatten, waren wir als Gruppe in der Gruppe mal von den Betreuern bei irgendeiner Jugendferienfahrt vom Kreis, isoliert, also geadelt worden.

Das Verhältnis zwischen, wie soll man sagen, „Wilden“, „Renitenten“ und Angepassten (Raucher, Nichtraucher) hatte bei dieser Jugendfahrt in den 70ern so bei 1:4 gelegen und es hatte natürlich, wie bei all gruppen- und gesellschaftsprozessen, noch Sympathisanten gegeben. (Leute, die nur so taten, als wenn sie rauchten.)

T. hatte dann einen Kinderschriftsteller geheiratet.

Egal. In Weissensee dachte ich wieder an dies angenehm Unfertige dieser Vorstadtgegenden; dieser Gegenden, wo die Stadt wächst. Die Gegend, wo wir Badminton spielen, liegt vielleicht zwischen … Nebenstadt und Nebenstadtvorstadt … sozusagen.

Und als ich das Schnellrestaurant „Nix wie weg 2“ fotografieren wollte, waren wir leider schon vorbeigefahren.

Dienstag, 12.12.06

Zehn Stunden am Tag normal; ein schönes Ergebnis.

Das gilt es auszubauen.

Was soll man auch aufschreiben.

Man hat genug damit zu tun, sich durch die Tage zu schleppen.

Und neben einem piepst es.

„Hallo…!“ piepst es.

„Was ist denn?“

„Miauuuuu.“

„Bist du ein Hund … äh … eine Katze?“

Intensiveres Miauen.

„Hast du Hunger?“

„Miauuuuu.“

„Willst du Fische?“

„Miauuu.“

„Grüne oder rote?“

„Miauauuuu“ (= unwichtig, that’s not the point)

„Soll ich dir sagen, wo die Fische sind?“

„Miauuuau“ (zustimmend)

„Also da unter dem Scheibtisch.“

Er krabellt unter den Schreibtisch, verspeist rasend schnell ein paar imaginäre Fisch und schaut erwartungsfroh.

„Und da. Neben dem Bett.“

Freudig miauend krabbelt der kleine Freund neben das Bett und verspeist in Sekundenschnelle ein paar Fische.

Und guckt wieder fragend und faucht manchmal ein bißchen.

„Äh ….. im Papierkorb.“

Kraucht zum Papierkorb, steckt seinen Kopf rein, und mampft voller Freude.

Und das zehn Mal.

Und dann wieder etwas Andres zehn Mal.

Einen Stoffball apportieren.

Und dann mach ich zwischen halb fünf und fünf eine Zigarettenpause; mach mir einen Tee, gehe zum Fenster, öffne es, rauche, trinke Tee. Schaue aus dem Fenster in den Herbst in Berlin-Mitte.

Ein paar Blätter.

Männer im Trenchcoat da unten. Geschäftsleute, Beamte, Politiker, was auch immer.

… draußen ruft ein Mann schon seit zehn Minuten: „Achim, mach doch auf“ bzw. „hallo, komm mal raus Mann“. Jetzt gibt es Krach. Eine Frau schreit den Mann aus ihrem geöffneten Fenster an. Es sind immer die Deutschen, die so agressiv herumkrakelen. Dann wird das Krakeelen leiser. …. ich guckte vor dem Schafengehen im Computer nach, was ich vor einem Jahr zu dieser Zeit gemacht hatte: damals hatten wir bekifft das ganze Wochenende Nougattaler, die nach Kondensmilch schmeckten, gegessen und jeder für sich hatte schweigend, rauchend, kaffeetrinkend, Nougattaler essend, versucht, Sudokus zu lösen.

Freitag, 15.12.06

Auf „arte“ ging‘s gestern um die Welt der Jugendlichen; um die Spiegelwelten des Internet, um junge Mädchen, die brutal sind. Der erste Bericht hieß: „google zeigt mich, also bin ich“. Es ging um blogs, webcams, leben im und sich-kennenlernen über‘s Internet und solche Geschichten. Jeder zweite Jugendliche in Frankreich hätte einen Blog hieß es und dass jeder dritte regelmässig Internetpornos gucken würde. Vielleicht auch umgekehrt.

Bloggerinnen sagten, dass es ihnen darum gehe, der Welt zu zeigen, was sie für ein tolles Leben führen würden und darum, neue Freunde zu gewinnen. Selbstreklame.

Ein junger Mann, der ein bißchen an Kurt Cobain erinnerte, wurde dabei gezeigt, wie er beim Webcamchatten Mädchen wegklickte, die ihm nicht gefielen; jemand Schräges, der über youtube berühmt geworden war, machte eine Themenparty. Auf der Themenparty war zufälligerweise auch ein Mädchen, dass für die Independent-Pornoseite „Suicidegirls“ arbeitet. Dass es sich um eine Pornopayseite handelt, wurde nicht erwähnt. Stattdessen ging es darum, wieviel Spaß die Mädchen dabei hätten, dass 43% der Benutzer dieser Seite weiblich wären, dass die Models Ikonen für die Jugendlichen wären.

Die Seite „Suicidegirls“ wird oft als emanzipatorische Alternative zum bösen Mainstreamporn auf den vielen Kongressen über „Post-“ und „Netporn“ erwähnt, die in diesem Jahr in Utrecht, Amsterdam, Berlin und anderen Orten stattfanden. (Netporn scheint gerade das Lieblingsthema von Kulturwissenschaftlern und Komparatisten zu sein) Über den Independent-Porn-Hype hatte Florian Cramer in der letzten Ausgabe von „Texte für Kunst“ ganz schön geschrieben. (http://www.textezurkunst.de/NR64/SODOM-BLOGGING-d.html) (Mein Wissen über „suicidegirls“ hab ich letztlich auch nur aus zweiter Hand – von einem Vortrag, den Katrien Jacobs, die als Assistant Professor an einer Hongkonger Universität arbeitet auf dem „Postporn“-Kongress in Berlin gehalten hatte.)

Dies Jugendding funktioniert immer gleich. In Sendungen über die Jugend wird immer so getan, als handle es sich bei Jugend um eine seltsame hübsche Tierart, von der man gar nichts weiss, mit der man nichts zu tun hätte, eine Zeit, die man längst hinter sich gebracht hat, deren Vorlieben und Ängste einem völlig fremd und exotisch sind.

Bei vielen der an diesem Abend bei arte angeschnittenen Themenbereiche ist das natürlich absurd – die meisten Kunden der Seite „suicidegirls“ sind vermutlich keine Jugendlichen, in Webcamchats tummeln sich vor allem Erwachsene usw. usf.

Der zweite Bericht hieß: „Über die Schmerzgrenze – Mädchen mit Gewalt“. Anmod: Junge Mädchen nehmen mehr Drogen als Jungs, ihre Selbstmordrate ist doppelt so hoch und außerdem prügeln sie sich und andere inzwischen auch viel.

Kurz:

„Prügel, Drohungen, Folter – die Mädchen schrecken vor nichts zurück“.

Was mich erschreckte, regelrecht schockierte, war wie sehr den Jugendlichen, die drin waren, ihre eigene Sprache geklaut wurde. Wie selbstverständlich die Deutungsmacht darüber, wer solche Mädchen sind, warum sie so geworden waren, was in ihnen vorging, was sie fühlten usw. übernommen wurde.

Alle zugelassenen Sätze der verlangten Selbsterklärung waren, griffig, also immer zugleich unecht, Lüge, Werbung, Sozialarbeiterwahrheit; Sätze von Jugendlichen, die schon zurecht gestutzt worden waren und das zeigten, indem sie die Sprache ihrer Aufseher sprachen. Die sagen dir, wer du bist und dann beginnst du das Gewünschte zu wiederholen, um vielleicht früher rauszukommen.

Oft redeten die jungen Mädchen, die in dem Bericht zugelassen worden, im Sozialarbeiter und Psychologenjargon über sich. Wenn ein Zitat nicht ganz eindeutig war, erklärte eine Off-Stimme danach, was das Mädchen gemeint hatte.

Am schlimmsten war eine Szene in einer geschlossenen Jugendhaftanstalt. Um zu illustrieren, wie unvernünftig, agressiv und unmöglich ein Mädchen war, wurde eine Szene gezeigt, in der sie sich dagegen wehrt, gefilmt zu werden und das Fernsehteam (das meint, das Recht zu haben, sie aufzunehmen) beschimpft.

(Die Szene erinnerte an die Nachrichtenfetzen, die man in MTV oder rtl2-Nachrichten manchmal sieht, wenn Medienleute irgendeinem Star, der zu entkommen sucht, so sensationiostisch und der gejagte Promi dann (Bohlen im Bericht zuvor) böse wird)

Das Gespräch, das danach mit der Inhaftierten kommt, sah fast so aus, als wäre es mit versteckter Kamera aufgenommen. Vielleicht war das aber auch nur meine Paranoia. Man sah jedenfalls nur die nervösen Hände des „bösen“ Mädchens, das offensichtlich nicht gefilmt werden wollte. Vielleicht hatte sie auch auf Druck eingewilligt gefilmt zu werden, nur eben ohne Kopf und Gesicht.

Es kam mir so vor, als wehrte sie sich eigentlich dagegen, der Öffentlichkeit als warnendes Beispiel zum Fressen vorgeworfen zu werden. sie versuchte, ihre Individualität zu beschützen, die sie war, die wahrscheinlich ziemlich weh tat.

Ich fand es jedenfalls unglaublich, wie selbstverständlich sich das Filmteam auf die Seite der Aufseher stellte, wie die Kamera so schamlos auf Seiten der Macht stand; wie dieses Aufseherpack sich erdreistete, für diese Jugendlichen zu reden.

In einer Szene saß ein auffällig gewordenes Mädchen nur still und weinend auf dem Sofa, während irgendwelche Erzieher, Psychologen, Lehrer, Eltern erklärten, was mit diesem Mädchen los war.

Die Machtverhältnisse sind klar. Gefilmt wird von oben nach unten. Dieser gouvernementale (?), paternalistische Ton („patronizing“ sagt man auf englisch) der Macht war widerwärtig und erinnerte mich wieder daran, was ich an arte oft so unsympathisch finde, mögen die auch noch so viele schöne Dokumentarfilme produzieren und co-produzieren.

Weil die Jugendlichen wenigstens noch ein bißchen drin waren, weil sie mir nahe gingen, auch wenn sie schwiegen, hab ich‘s trotzdem bis zum Ende geguckt.

Sonntag, 17.12.06

Montag, 18.12.06

Dienstag, 19.12.06

Jürgen!

Der Fernsehturm ist Mitglied in der Vereinigung großer Türme. Die “World Federation of Great Towers – WFGT” ist “eine internationale Vereinigung von Bauwerken, die sich zusammengeschlossen haben, um weltweite Aufmerksamkeit zu erreichen”, heisst es auf der Website der “WFGT”. Der höchste Turm der Welt heisst “CN-Tower”, ist 553 m hoch und steht in Toronto, Kanada.

Mittwoch, 20.12.06

Wir flipperten hier schon ziemlich lange und waren nicht schlecht. Doch der Captain war besser. Vielleicht sogar besser als der, den wir den Poeten nannten und der lange nicht mehr dagewesen war. Bewundernd beobachteten wir das Spiel des Captains am Medieval Madness.

Donnerstag, 21.12.06

Wenn man’s länger hört, ist Manuel Götschings e2-e4 eigentlich doch sehr interesssant und schön in der Weihnachtszeit. Auch wenn es Fragen aufwirft.

Charité

Samstag, 23.12.06

Eigentlich war ich tendenziell manchmal auch gegen das Flippern gewesen. Und oft hatte es mich generv, dass man B. immer nur in der Kneipe am Flipper besuchen konnte. Es war aber auch vieles interessant zu beobachten.

B hatte sich zum Beispiel angewöhnt, auf einem Barhocker sitzend zu spielen und im Verlauf des Spiels wurde er immer unruhiger, er wackelte auf dem Hocker, als sei es ein Pferd und schlug regelrecht auf die Maschine, als sei der Hocker der Sattel eines Pferdes, zu dem auch der Flipper gehörte. Manche spielten völlig unbewegt, der Captain war sehr genau und beherrscht in all seinen Bewegungen und ich tanzte immer so herum.

Und dachte an B., wie er früher jahrelang immer stoned in seinem Zimmer wie ein Vogel im Halbdunkeln auf einem alten Stuhl gesessen und auf einen alten kleinen Schwarz-weiss-Fernseher geguckt hatte. Der Ton des Fernsehers war immer abgeschaltet. Und nun hat er Arbeit und ist ganz seriös geworden.

Ende Januar wird die Kneipe zumachen. Dann wird wahrscheinlich auch meine Flipperlebensphase zu Ende gehen.

Im Blitzlicht oder am Morgen wirkt vieles abgerockt.

Samstag, 30.12.06

Viele Dinge gefallen mir in Schleswig-Holstein. Bus und Bahn sowieso. Auch finde ich, dass man in der Provinz viel besser fotografieren kann. Das liegt wohl daran, dass die einzelnen Dinge mehr Abstand zueinander haben.

Travemünde, Lübeck

Bad Segeberg schließlich

Rickling

Ganz früher hatte mein Vater immer den Weihnachtsbaum auf das Dach von Möbel-Kraft gestellt.

Die Musik, die ich hier höre, ist aus unterschiedlichen Gründen etwas fragwürdig. Wahrscheinlich sollte man die meiste Zeit NDR 1, 2 u.ä. hören, zumindest in der Küche. Aber das tue ich ja auch!

Sonntag, 31.12.06

Wolken in unterschiedlichen Grau-, Blau-, Schwarztönen ziehen vorbei. Seit Oktober ist es immer noch November. Um halb werden die Rolläden mit automatischen Motoren heruntergelassen. Danach ist alles schön gemütlich. Manche verschanzen sich hinter Stahltüren und gucken Fernsehen in ihren Panicrooms.

Die orkanartigen Böen hatten Windgeschwindigkeiten von über 140 km/h erreicht. Allerdings nicht hier, sondern ein paar Meter weiter: auf Pellworm und Helgoland.

Durch dies Tor muss das alte Jahr gehen.

© Alle Fotos: Detlef Kuhlbrodt