Umsonst & draußen ist ein Fototagebuch, das wie das gleichnamige Buch Anfang 2006 beginnt. Das Material stammt größtenteils aus dem Blog november07, den Detlef Kuhlbrodt ab Ende 2006 und bis Herbst 2013 für die taz gemacht und für das Logbuch noch einmal durchgesehen, an einigen Stellen gekürzt und an anderen erweitert hat, um das Erzählerische zu betonen. Eigentlich ist Umsonst & draußen eher Fotogeschichte als Tagebuch; die Aufnahmen sind die Umgebung einer nicht erzählten Geschichte. Kuhlbrodt ist losgegangen auf der Suche nach Bildern, die irgendwie zueinanderpassen und dem Tag ein Gesicht geben. Manchmal sind die Helden Fahrräder, manchmal Autos, manchmal gibt es auch Menschen.

Dienstag, 13.11.07

Marburg

Ich war stolz darauf, dass die Buchhandlung Mitveranstalter der Lesung gewesen war. Nachts hatten wir noch über Woodstock, die RAF und ihr diesjähriges Medienrevival geredet. Auch die fertigen Häuser gefielen mir sehr gut.

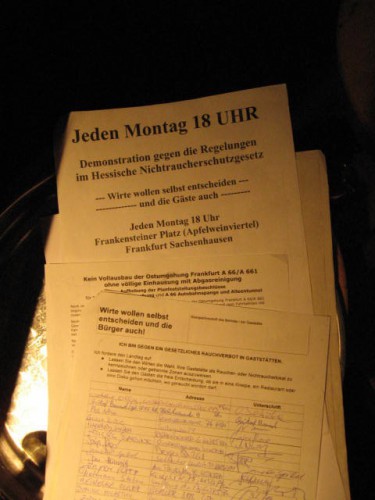

Frankfurt, Lesung im »Klabunt«

Am Eingang liegen Unterschriftenlisten aus. Jeden Montag gibt es eine Montagsdemo.

Die Lesung war super. A. war aus Hanau gekommen. So nette Unterstützer vom Verlag. Ein Mann, der drei Bücher kaufte, erzählte, er sei schon Anfang der 80er-Jahre bei den Grünen wieder ausgetreten, weil die immer so viel und rücksichtslos geraucht hätten.

Mittwoch, 14.11.07

So super!

Der Poller- und alles mögliche Forscher Helmut Höge, war mein journalistisches Idol im Grunde genommen.

Stammelbach

Donnerstag, 15.11.07

Roughy hörte gern Musik, wenn er an seinem Laptop saß.

Freitag, 16.11.07

Vrmmmmmmmmmm!

Samstag, 17.11.07

Uli Hanneman, Kollege.

Lesung bei der AWO in Neukölln. Sehr angenehm.

Die ganze Gegend auch.

Hupende Autokolonnen in der Karl-Marx-Straße fuhren hier ständig hoch und runter, weil schon wieder welche geheiratet hatten.

Sonntag, 18.11.07

Am Sonntagabend im »Café Alptraum« (Monumenten-/Katzbachstraße) wurde die Kreuzberg-Allstars-Flippermeisterschaft ausgespielt. Die verwendeten Geräte hießen Lord of the Rings und Mars Attacks.

So sah man nun einige Menschen, die man zuvor nur als Kürzel in den Ranglisten der Flipperautomaten gekannt hatte. Zwei Frauen hatten sich immer als »APS« in die High-Score-Listen eingeschrieben. »APS« bedeutete aber nicht »Alptraumsisters«, wie Alex gemeint hatte, sondern etwas anderes, was weit zurück in die Kindheit einer der beiden führte. Andere verwendeten Kürzel ihrer Namen oder des Namens ihrer Freundin.

Der Captain spielte bewundernswert.

Alex notierte die Ergebnisse. Er ist Betriebsrat bei der Dienstleistungsgewerkschaft VERDI.

Ralf teilte sich mit Captain Fantastic den ersten Platz. Jens Domke, der Flipperaufsteller, hatte das schöne Revenge From Mars-Bild gestiftet. Das Nachfolgermodell von Mars Attacks ist allerdings nicht so gut wie sein Vorgänger.

Die Gewinnerflasche Wein war von einer lokalen, auf australische Weine spezialisierten Weinhandlung gestiftet worden. Auch der Wirt des »Café Alptraum« hatte das Turnier gesponsort.

Zusammen vertranken wir das Preisgeld und spielten noch ein paar Runden aus Spaß.

Dienstag, 20.11.07

Prinzenstraße

Maybachufer

Café Morena.

Mittwoch, 21.11.07

1995

Beiden Seiten hatte es damals an Empathie gefehlt; vielleicht auch an Respekt. Die Kommunikation war gestört. Dinge, die hätten gesagt werden müssen, waren zuvor nicht gesagt worden. Aus Feigheit, weil die Beteiligten unfähig gewesen waren, Kritik zu ertragen, Kritik zu üben, weil der Chef durch zu große Selbstsicherheit provoziert hatte – irgendwie so etwas.

Die Aufrührer hatten beobachtend dagesessen, auf Fehler des Chefs gewartet und jeden dieser Fehler erfreut notiert. Man hatte seine Schäfchen gezählt bis man meinte, in der Position zu sein, gefahrlos den König stürzen zu können. Der Chef hatte damals den Fehler gemacht, sich in einem Artikel darüber zu mokieren, dass nun so viele Redakteure Schlips tragen würden. Die als Schlipsträger denunzierten Schlipsträger und ihre Parteigänger waren furchtbar empört und beleidigt und später hatte es dann noch eine furchtbare Versammlung gegeben, auf der eine Kollegin dem zu kündigenden Chefredakteur tatsächlich tief gekränkt vorgeworfen hatte, »du hast nie mit mir gesprochen« (oder ähnlich).

Beim SPIEGEL wird es sicher anders gewesen sein. Noch feiger natürlich, dem Chef erst in seiner Abwesenheit die Kündigung mitzuteilen.

Ich dachte dann gleich an meine Zeit da vor 12 Jahren, an die drei Monate, die ich dort dann sozusagen als hauptstädtischer Kulturbeobachter gearbeitet hatte (das Angebot zur Weiterbeschäftigung hatte ich ausgeschlagen). Darüber hatte ich dann einen längeren Text in der Zeitschrift Alltag veröffentlicht.

Dieser Text (auf den ich damals sehr stolz gewesen war) war dann verloren gegangen. Vor paar Wochen hatte ich ihn jedenfalls wieder gelesen – Cord Riechelmann hatte die Ausgabe der Zeitschrift Alltag von Dezember ’95 noch gehabt. Und als ich dann letzte Woche in Marburg aus meinem Buch vorgelesen hatte, hatte ich den Text dann zur Einleitung in Teilen vorgelesen.

Vor allem auch, weil ich zuvor mit Jan Süselbeck, der die Lesung moderiert hatte, gesprochen hatte und Jan, Germanist an der Marburger Uni, so etwas gesagt hatte, wie dass ich ja sozusagen Betriebsverweigerer wäre.

Ich hatte mich eigentlich nicht so gesehen. Der Text über den Spiegel im SPIEGEL war arbeitstechnisch das Gegenteil der Verweigerung, ein dekonstruktivistisch-orientierter Text angewandter Literaturwissenschaft eher über Verrat und Verbote, der in sich selber auch Verrat war.

(Dann wollte ich eigentlich einen Roman schreiben o.Ä., aber ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht. Fast alles, was ich mir ausdachte oder anfing, kam mir falsch vor. Ich hatte überhaupt keinen Plan und mir war alles Zielgerichtete auch zuwider und ich vertrat offensiv die Planlosigkeit. Alles kam mir auch falsch vor. Und ich wollte mir darüber nun auch wieder nicht allzu viele Gedanken machen.)

In der Erinnerung war es ein super Leben. Dieser Winter allein in der 5-Zimmer-Wohnung, der Traumwohnung sozusagen. Und danach kamen die anderen.

Eine Weile hatten wir die ganze vierte Etage. Ein paar Jahre gab’s bei mir immer Techno und bei M. immer Bob Dylan oder Fernsehen und er saß dann immer im Dämmerlicht, wie ein Scherenschnitt auf einem Barhocker, wie ein Vogel, vor dem kleinen Fernseher, den er beschimpfte. Und wir stritten uns auch dauernd. Eine super Zeit!

Der Originaltext ist viel länger; ich hab hier nur die Passagen abgetippt, die den SPIEGEL betreffen. Lustig war noch, dass später einer der SPIEGEL-Kulturredakteure meinte, das wäre ja ein reiner RAF-Text gewesen, wie mir gesagt wurde. – So ein Quatsch aber auch!

Egal.

Damals war’s. Damals, in diesem Monat, in dem Rabin erschossen worden war und sich Gilles Deleuze aus dem Fenster gestürzt hatte. Im Radio lief ständig The Bomb von den Bucketheads und man hatte das Gefühl, in einem tollen Leben zu sein, und war es ja auch irgendwie.

November 1995:

(…)

2. Vertrag aufkündigen

Im Kapitalismus sind die Medien die Orte des Verrats; der Journalist ist im Guten und Bösen Verräter. Er verrät nicht nur das, was lieber unentdeckt geblieben wäre, er reduziert auch – auf der formalen Ebene – die Dinge der Welt aufs verkäufliche Klischee. Kriterium dessen, was öffentlich wird, ist nicht irgendeine Wirklichkeit, die einem widerfährt; der Nachrichtenwert richtet sich nach den Gesetzen des Marktes. Zu Zielgruppen (erklärte) deformierte Konsumenten wollen bedient werden.

Die prominentesten Plätze in den Zeitungen sind von Debilen, Strebern und Arschgeigen besetzt, je mehr Geld jemand kriegt, umso dümmer ist er; der Aufklärungsbegriff der Medien entspricht so ungefähr dem Aufklärungsbegriff des MfS. und so weiter und so fort, und um auch noch dem blödesten Überzeugungsklischee zu folgen, dass beides zugleich, irgendwie richtig und auch falsch ist (… …. …..) »Auf dem Auto darf jeder herumtrampeln, der möchte«, hieß es neulich über einem Leitartikel auf Seite 1 der FAZ und »individuelle Mobilität ist doch kein leerer Wahn«. Und man denkt, die sind offensichtlich geisteskrank, nicht so sehr, weil sie sich auf die Seite der blöden Autos schlagen, sondern weil die Sätze so hochgradig debil sind.

Auf der anderen Seite ist das natürlich auch völlig falsch und affig und ausgedacht. (…)

3. Hierarchien

Man könnte sich allerdings auch einen sozusagen freischwebend-nutzlosen geschwätzigen Verrat denken, einen paranoiden Verrat, der niemandem dient, einen Verräter, der sich geschwätzig immer auch selber denunziert und demonstriert: Die Feinde meiner Feinde sind auch meine Feinde; lieber auf einen Freund, als auf eine Pointe verzichten. (Der Spruch hing früher in der Berlin-Kultur in der Wattstraße.) Wenn das Ganz das Falsche ist, sind solcherlei Verrätereien durchaus subversiv und aufklärerisch. (Da das Ganze nur zur Hälfte falsch ist, sind sie wenigstens amüsant.)

4. DER SPIEGEL

Nach acht Jahren als Freier in irgendwelchen Randbereichen des Feuilletons, vor allem der taz, war ich eher zufällig, quasi als Vertragsamateur beim SPIEGEL gelandet und hatte zunächst, zuweilen und zumindest meinen Spaß.

Selbst als unwichtigster SPIEGEL-Mensch kriegte ich eine Erste-Klasse-Fahrt nach Hamburg nebst Luxushotel, Schwimmbad und Pornokanal. In der »Firma« traf ich auf die verantwortlichen Redakteure der verschiedenen Kulturredaktionen und fand es sehr witzig, dass sie sich gegenseitig nicht mochten und mir das auch gleich sagten, und fand auch die Argumente beider Seiten richtig. (…)

In Berlin kriegte ich ein Zimmer und eine Klimaanlage und einen Computer mit Standardspielen (Solitär, Minesweeper), Notizblöcke, auf denen »Spiegel« stand, ein »Fach« mit Namen, wurde höflich immer als »Herr Kuhlbrodt« angeredet, was mir witzig erschien und fand auch meine wichtigeren Kollegen viel netter, als ich zunächst gedacht hatte.

Ich versuchte, halbwegs SPIEGELkompatibel zu schreiben, denn man muss sich ja anpassen und irgendwie kann man ja damit vielleicht auch den Menschen helfen, und außerdem war mein Chef ein sehr Netter, mit dem man prima über alles und eben auch meine Vorbehalte gegenüber dem SPIEGEL reden konnte. Eigentlich dachte ich genauso wie ein IM. Und litt auch so wie ein IM beim Schreiben und erzählte das dann auch K., einem Freund, der früher mal bei der Stasi war.

Freunde hatten ihm, als er damit rauskam, nicht so sehr die bis dahin verschwiegene IM-Tätigkeit vorgeworfen, sondern seine erfolgreiche Medienkarriere nach der Wende. In Berlin und Brandenburg war er als »schlagfertiger Telefontalkmaster« des ORB ein Held der Jugend, eine Identifikationsfigur usw. Seine TV-Sendung war »kultig« wie man so sagt. Was er mache sei »schräg« fanden die, die über ihn berichteten. Also völlig blöde und anpasslerisch, meinten andere, und dass er zum Medienzombie geworden sei und dass das So-tun-als-verweigere er sich der Professionalität nun besonders verrätermäßig sei, weil das ja nun inzwischen am meisten gewünscht und besten bezahlt wird.

Irgendwie fühlte ich mich also in meiner SPIEGEL-Zeit wie ein jammerlappiger, kleiner IM. Ich hatte einen netten Führungsoffizier, wie gesagt, die Vorstellung im Kleinen was Gutes bewirken zu können, auch wenn mir die Zeitung im ganzen ein bisschen widerlich war; ich wusste, dass, wenn ich’s nicht gemacht hätte, ein anderer, völlig skrupelloser Karrierist sich gefunden hätte. Anfangs wäre es völlig unproblematisch gewesen, nein zu sagen, und die subjektive Schwierigkeit auszusteigen erhöhte sich von Tag zu Tag. Außerdem arbeitete ich mehr oder weniger anonym und hatte diverse Vorteile: Ich konnte mir so viele Zeitungen kaufen, wie ich wollte, fuhr, wenn ich ausserhalb zu tun hatte, erster Klasse, konnte Leute zum Essen einladen, ein prima Archiv stand mir zur Verfügung; wenn ich die Tür meines Zimmers aufmachte, waren da Leute. Ab und zu erklang helles Lachen aus dem Vorzimmer. Es war auch sehr schön, mit den klugen Doktoren von der Dokumentationsabteilung zu telefonieren. Jeden Monatsersten kam eine Sekretärin mit einem Briefumschlag. Während sie mir 25 Hundertmarkscheine auf den Tisch zählte, schaute ich meist weg.

Es gab allerdings auch Nachteile, die mir im Gegensatz zu K. (der sich allerdings als 18-jähriger Kommunist mit der Stasi eingelassen hatte) ziemlich schnell deutlich wurden. Genau wie er bemühte ich mich darum, nicht zu viel zu sagen.

Die Firma teilte nicht mein Interesse an der normalen Uneindeutigkeit der gesprochenen Sprache und der Dinge und mein Desinteresse gegenüber den Wichtigkeiten des Kulturbetriebs, sondern wollte immer nur Fakten, Fakten, Fakten und Meinungen haben. Kleine Scherze mussten solange erklärt werden, bis es dann völlig unkomisch wurde; jegliche Ironie, die nicht holzhammermäßig daherkommt, war dem SPIEGEL so fremd wie der Stasi in meinem Kopf.

Beide reduzieren die Welt auf das Einfachste. Gut und Böse, Täter, Opfer, wer gegen wen, Aussenseiter, Spitzenreiter, in, out. »Fakten, Fakten, Fakten!«

Die Stasi fragt, ist wer für, wer gegen uns, beim SPIEGEL nennt man das Pointieren. Der Standardvorwurf an Texte, die sich der nachrichtlichen oder lifestylemäßigen Grobschlächtigkeit verweigern, lautet: »Das ist keine Geschichte«. Eine Geschichte, die bislang noch keine Geschichte war, wird zur Geschichte qua Pointierung. Bringen Sie das mal auf den Punkt! Die Welt der Stasi ist ähnlich einfach wie die SPIEGEL-Welt. Ein Bekannter, der über Berberaffen forscht, bestätigte mich: Als er zu Besuch war in der SPIEGEL–Zentrale, habe neben dem Pförtner ein Buch gelegen, auf dem »Mielke« stand.

Der Vergleich zwischen Stasi und SPIEGEL – im SPIEGEL-Jargon also eine Pointierung – machte mir Spaß; gerade im Gespräch mit einem, der mit einer inzwischen verfemteren Firma zusammengearbeitet hatte. Im Gegensatz zu K., der während seiner IM-Tätigkeit Kommunist gewesen war, fühlte ich mich beim SPIEGEL jedoch als bezahlter Verräter. Während meine Eltern stolz darauf waren, dass ihr Sohn nun endlich eine Anstellung gefunden hatte, und es jedem erzählten, bemühte ich mich, dei Kooperation mit dem Nachrichten-Mag zu verschweigen. Und redete natürlich trotzdem ständig darüber, und wusste nicht so recht, wie ich da wieder rauskommen könnte und wollte meinen Führungsoffizier, dem ich mich freundlich verbunden fühlte, auch nicht enttäuschen. Manchmal dachte ich auch daran, auf einen kleinen Sportwagen zu sparen oder mit dem Geld was Sinnvolles zu unterstützen oder mir einen Steuerberater zu suchen oder alles anders zu sehen. Oder überlegte, ob es nicht möglich sei, den SPIEGEL–Kram möglichst unengagiert und unbeteiligt zu erledigen. Und rauchte Kette beim Versuch, SPIEGELkompatibel zu schreiben und überlegte mir, wo es gutes Kokain gäbe, denn das gehört doch irgendwie dazu.

Und das passte in meinem Kopf auch zusammen, denn ein paar Tage, nachdem mir der nette Kollege gesagt hatte, dass man im Berliner Büro niemanden habe für die Kultur und ob ich nicht Lust hätte, quasi halbtags, und ansonsten könne ich ja auch noch weiterhin für die taz meinen eigentlichen Kram machen, hatte ich einen Alptraum.

In dem Traum traf ich in einem kühlen, seltsamen Keller irgendeiner Waschküche irgendeiner fremden 60er-Jahre-Stadt, einen Freund, den ich Jahre nicht mehr gesehen hatte. Der warnte mich sehr vor dem freundlichen SPIEGEL-Chef , der im Traum dann auch plötzlich recht verschlagen wirkte, als hätte ich LSD genommen, und ich fand es furchtbar gemein von mir, dass er in meinen Augen plötzlich so aussah. Der alte Freund, der vor kurzem ein Hummeressen veranstaltet hatte, was ich auch verwerflich fand, erklärte mir im Traum, dass es sich beim SPIEGEL eigentlich um eine Art Tarnorganisation handle, in der Geld gewaschen werde. In Wirklichkeit ginge es um Drogenhandel größeren Ausmasses. In Wirklichkeit solle ich für eine skrupellose Verbrecherorganisation missbraucht werden. Was für Verbrechen ich begehen sollte, blieb unklar.

Im Traum erschrak ich so ähnlich wie in meiner Teenagerzeit, als Freunde in meiner Heimatstadt auf einmal anfingen, harte Drogen gut zu finden, und auf Leute die »nur« Haschisch rauchten als Kindsköpfe herabblickten. Am nächsten Morgen überlegte ich mir ein bisschen verschreckt, das Für-den-SPIEGEL-Schreiben sei in diesem Sinn eine erwachsene Tätigkeit und erwachsene Tätigkeiten seien Verbrechen in großem Ausmaß; einem Ausmaß allerdings, das gerade, weil es sowohl Ausdruck eines als Propaganda für ein blödes System ist, irgendwie irreal, dumm, unernst, verräterisch und grundsätzlich falsch sei.

Um mich zu bestrafen, rauchte ich wie ein Trottel beim Schreiben und lief alle paar Minuten in die Küche der Firma, um mir einen neuen Kaffee zu holen, der beschissen schmeckte wegen der H-Milch und weil der da immer steht und weil es anch 20 Tassen eh keinen Spaß mehr macht.

Anstatt Zeitung zu lesen oder ein Buch oder nach Hause zu gehen – aber das ging ja nicht, denn ich fühlte mich beobachtet – , spielte ich verzweifelt immer wieder Minesweeper oder Solitaire auf dem Computer. Das macht man so in den Büros. (…) Danach fühlt man sich völlig erschöpft und leer. Danach geht man ins Kaufhaus und kauft irgendeinen Blödsinn. Wenn die Geschäfte noch aufhaben.

In den drei Monaten meiner Zeit beim SPIEGEL kaufte ich mir: ein gelbes Jackett im Second-Hand-Laden »Garage« für 35,- und ein dazu passendes gelbes Hemd für 15,-, weil ich mich in der Hamburger Zentrale der Firma vorstellen sollte und dachte, das sehe ordentlich aus. Für 135,- eine Sonnenbrille der Firma Puma, die mir schon auf dem Weg nach Hause nicht mehr gefiel; ein blaues Seidenjackett im SSV bei Hertie, das von 179,- auf 79,- herabgesetzt worden war; Zweite-Wahl-Cordjeans Marke Levi’s für 89,-, sandfarbene Cordjeans Marke Mustang bei Peek & Cloppenburg für 135,-, einen grünen IKEA-Sessel names »Rimbo« für 349,-, eine Kleinbildkamera von Minolta mit Zoom für 228,-, einen Tuner von Pioneer für 499,- (alter Preis: 599,-!), einen Technics- CD-Spieler für 399,- bei Quelle, eine Schachuhr (79,-), einen Schachcomputer Marke Mephisto (nur 199,-), ein paar depressive CDs von Scott Walker, dessen Sachen bei WOM beleidigenderweise im Oldies-Regal stehen, einen Deckenfluter mit Leselampe Marke Bestar für 129,- (vormals 159,-), sieben Gramm neues Haschisch für 100,- und vor allem viele Zeitungen, Zeitschriften und ein paar Pornohefte, die ich nach ein paar Tagen wieder wegschmiss, weil ich das schlimm finde. Die Kollegen kaufen sich Reisen in exotische Urlaubsgebiete oder Eigentumswohnungen. Die sind ja auch schon etwas länger da.

(…)

Manchmal stand ich im Sekretärinnenzimmer herum und schimpfte auf mein »Sklavendasein« und sagte, dass ich mich bei der Arbeit am Fließband in der Pizzafabrik in Reinickendorf wohler gefühlt hätte und dass ich nicht so enden wolle, wie ein paar Kollegen in Hamburg und dass doch alles unglaublich entwürdigend sei. Die freundliche Sekretärin, die den SPIEGEL für das Größte hielt, verstand mich nicht und schaute mich verständnislos an und ich kam mir wie ein Arschloch vor.

Irgendwann in der Nacht, als ich ganz besonders deprimiert war über meine Situation und mein ganzes Leben völlig misslungen fand, machte ich das Radio an. Im Radio kam Killing me softly with his song in der Oringinal-Version von Roberta Flack und ich heulte fast. Stasi-Kitsch.

Trotzdem konnte ich mich nicht entschließen, einfach aufzuhören. Eigentlich teilte ich die Unentschlossenheiot vieler IM’s, die sich ja auch häufig lange überlegt hatten, wann und wie sie denn endlich aufhören sollten. Und ich teilte auch die Selbstverachtung, die einhergeht mit einer schändlichen Tätigkeit.

Der Zweifel, ob mein SPIEGEL-Hass nicht eher neurotisch war und es in Wirklichkeit das Normalste von der Welt sei, sich an einem solchen Job zu freuen, machte alles noch schlimmer. Denn um herauszukriegen, ob es nicht in Wirklichkeit toll sei, viel Geld zu verdienen für eigentlich nicht allzu zeitraubende Tätigkeiten, musste ich ja dableiben und mich am besten auch noch bemühen, in der SPIEGEL–Hierarchie aufzusteigen; in höchste Höhen. Wo man dann auch »ficken« schreiben kann oder Sätze mit mehr als zehn Worten.

Abgesehen davon, dass es schon unglaublich ist, wenn einem Redakteurinnen ganze Szenen in den eigenen Text hineinerfinden und sie erst darauf verzichten, nachdem man ihnen lange erklärt hatte, dass es nicht nur nicht so war, sondern auch nicht so hätte sein können, waren die Telefonredigierungen manchmal auch sehr komisch. In irgendeinem Text schrieb ich zum Beispiel über eine Skulptur von Penck, deren »Geschlecht« bis zu den Knien hinge. Das gefiel Frau L. dann nicht und sie machte aus »Geschlecht« wie erwartet »Gemächte«. Trotz ellenlanger Diskussionen ließ sie sich nicht von ihrem Gemächte abbringen. Dann musste sie noch »zehn Texte« redigieren. Später rief sie noch mal an und erklärte, sie habe andere Kollegen befragt und man habe sozusagen darüber abgestimmt, ob »Geschlecht« oder »Gemächte« der angemessene Ausdruck sei für Schwanz. Alle fanden »Gemächte« klasse. Das ist Demokratie, da kann man nichts machen, sagte ich, und sie stimmte mir zu. Natürlich hatte sie sowieso alles rausgekürzt, was sich nicht ins Klischee fügte. Dass sie Frau Neumann, Besitzerin eines Eiscafés in Dresden, eine »Eismamsell« nannte, konnte ich gerade noch verhindern. Ich war wütend. Abends zerdrückte ich mit meiner Buddhafigur eine Ameise.

Wutentbrannt erzählte ich die Geschichte M., einem befreundeten Experten revolutionärer Kämpfe in Hessen. Er meinte, meine Redakteurin aus den revolutionären Zusammenhängen der 70-Jahre zu kennen. Sie habe sich damals bei der »Roten Hilfe« engagiert und auch im »Anzünder« einer Sponti-Studentenzeitung mitgemacht. In einer Nummer, die er mir ein paar Tage später zeigte, war ein Foto, auf dem sie dem Betrachter ihren Arsch aus irgendwelchen provokatorischen Gründen entgegenstreckt. Auf einem anderen Foto spielte sie Gitarre. So ähnlich hatte ich mir ihre rebellischen Jahre vorgestellt.

»Man könnte eigentlich aus allem eine Kurznachricht machen«, sagte Frau Blabla, nachdem sie einen Zwanzigzeiler auf zehn Zeilen heruntergekürzt hatte, irgendwann am Telefon. Neulich habe man auch über Cézanne nur zehn Zeilen geschrieben. Wobei mir ihr Beispiel wiederum Beleg zu sein schien für völliges Spießertum. Also zu meinen, dass Textlängen sich nach irgendwelchen kanonisierten Wichtigkeiten zu richten hätten. Diese Kanonisierungen für selbstverständlich zu nehmen. Und tatsächlich zu meinen, die Wirklichkeit breite sich sozusagen auf dem Muster dessen aus, was nicht nur der SPIEGEL »Nachricht« nennt. Hauptwörter seien wichtiger als Eigenschaftswörter; die Essenz gehe der Existenz voraus usw. Also die völlig irrsinnige Annahme, es gebe eine unsichtbare, feste, unteilbare Essenz, die quasi nur und völlig beliebig angemalt sei; die irrsinnige Annahme, Zahlen seien wichtiger als Farben usw.

(… …. …..)

(usw. usf.)

A. liebte es, wenn er über das Magazin sprach, für das er schon so lange arbeitete, Heiner Müller zu zitieren, der immer von den „Idioten vom ‚Spiegel'“ gesprochen hätte, also anzudeuten: eigentlich gehör ich nicht zu denen. Sondern bin in Wirklichkeit woanders, so wie früher manche entschuldigend gelacht hatten, wenn man gefragt hatte, was sie machten und dann sagten: „Ich bin sozusagen Journalist“; „quasi Student“ usw., also den eigenen Beruf in Anführungszeichen setzen.

Michael Rutschky hatte dies Phänomen lang und breit in einem Buch („Lebensromane“) beschrieben. Der Journalist fühlt sich eigentlich als Literat usw. und diese Vorstellung behindert ihn in seiner Berufsausübung, hilft ihm aber auch über die alltäglichen Demütigungen hinweg.

Wahrscheinlich gibt es auch Journalisten, die seit Jahrzehnten in irgendeinem wichtigen Medium arbeiten, dass sie eigentlich doof finden und die dies Problem dadurch lösen, dass sie sich nach der Arbeit die absurdesten Sachen, die ihnen da passieren, von denen sie hören, fleissig notieren, um irgendwann zurückzuschlagen; den großen Entlarvungs-Text zu veröffentlichen. Das geht aber nicht; wer so und so lange so und soviel Geld genommen hat und damit den Verhältnissen, unter denen er arbeitete, zustimmte, hat kein Recht mehr zu sagen, ich gehörte da eigentlich nie dazu.

Und Enzensbergers berühmter, vernichtender Text über die Spiegel-Sprache von 1958, ist jetzt als Band 24 der sogenannten „Spiegel“-Edition erschienen.

Samstag, 24.11.07

Kevin Kurányi.

Loriot.

David Lynch.

The Problemsolver.

Montag, 26.11.07

Dienstag, 27.11.07

Mehringplatz

Mittwoch, 28.11.07

Die Dämmerung über dem Friedhof an der Zossener Straße ist immer schön.

Die meiste Zeit ist es zu dunkel.

Donnerstag, 29.11.07

Mittwoch = Dienstag

Freitag, 30.11.07

© Alle Fotos: Detlef Kuhlbrodt