Mittwoch, 30. April 2014

Mein Vater war Arbeiter. Er war Heizungsmonteur. Das war immer wichtig. Man sollte sich daran erinnern, dass man Arbeiterkind war und dass Arbeiter und Angestellte in völlig unterschiedlichen Welten lebten und später: dass es ein großes Privileg war, als Arbeiterkind auf das Gymnasium zu gehen. In Friedenszeiten. Obgleich meine Mutter ja genau genommen Angestellte war. Im Kreishaus. Die genaue Berufsbezeichnung war Phonotypistin. Den Beruf gibt es längst nicht mehr: Sie hatte mit drei rauchenden Kolleginnen in einem Zimmer im Kreishaus gesessen, einen In-Ear-Kopfhörer aufgehabt und abgetippt, was Vorgesetzte auf dünne Schallplatten gesprochen hatten.

Als »Schlüsselkind« bin ich nach der Schule eine Weile ins Kreishaus zu meiner Mutter gelaufen. Ihre Arbeit war um zwei zu Ende. Genau genommen war ich gar kein richtiges »Schlüsselkind« – den Haustürschlüssel habe ich ja bei meiner Mutter abgeholt und bin dann vom Kreishaus aus nach Hause gegangen.

Ich wusste, dass mein Vater Heizungsmonteur war. Er arbeitete im Blaumann. Seine Arbeit begann um sieben; um viertel nach eins kam er auf einem alten Fahrrad nach Hause, man hörte die Gartenpforte, bevor er kam. Und ich dachte an die Sätze, mit denen ich das Lesen gelernt hatte: »Erika ruft: ›Das ist der Vater, das ist der Vater!‹ Der Vater kommt nach Hause.« (Es gibt eine Tonbandaufnahme aus den Sechzigern, wo meine Schwester diese Sätze liest.)

Er ging dann durch den Garageneingang in den Keller, wo er sich noch schnell umzog. Dann aßen wir eine viertel Stunde am Tisch zusammen. Um zwei musste er wieder bei der Arbeit sein.

Was er bei seiner Arbeit genau machte, wie die Arbeitsabläufe aussahen, weiß ich immer noch nicht. In der Weihnachtszeit waren wir Kinder ganz stolz auf ihn, weil es viele Jahre lang seine Aufgabe gewesen war, den Weihnachtsbaum bei Möbel-Kraft auf dem Dach zu befestigen.

Es war ein ambivalentes, fragiles Klassenbewusstsein, das uns mitgegeben und eingepflanzt wurde. Eher eine verstärkte Sensibilität auf die kleinen Unterschiede. Manchmal, wenn meine Mutter wütend war – und wenn sie wütend war, klang die depressive Phase, die bald kommen würde und sich später über Jahre dehnen sollte, schon in ihrer Stimme mit –, sagte sie, Papa sei nicht nur Arbeiter, sondern »Schwerarbeiter« bzw. »Schwerstarbeiter«.

Mein Opa auf dem Foto, der da (1953 glaube ich) bei einer 1.-Mai-Kundgebung am Rednerpult steht, den ich später jede Woche am Sonntag zwei Stunden besuchte, den ich als Kind sehr gerne mochte, wenn er mich am Telefon – die Großeltern wohnten lange in Recklinghausen, im Ruhrgebiet – als »mein kleiner Freund« anredete; mein Opa auf dem Foto war im dritten Reich ja Nazi gewesen. Kein hohes Tier; er kam aus ärmsten Verhältnissen, er war Polizist gewesen, im Krieg an vielen Fronten. Und später dann Gewerkschaftler. Ende der Fünfziger hatte er Geld unterschlagen. Nachdem das aufgeflogen war, hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen und dann waren die Großeltern ins Ruhrgebiet gezogen.

Wie alt war meine Mutter da? 24? – Ein verängstigtes, oft kränkelndes Mädchen. Mit 13 war sie vertrieben worden, getrennt von ihren Eltern Wochen durch West-Polen geirrt; in Segeberg waren die Flüchtlinge (meine Mutter beharrte immer auf »vertrieben«) nicht willkommen gewesen; nach 45 hatte sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt.

Es ging um das fragile, ambivalente Klassenbewusstsein, mit dem man aufwuchs. Man sollte immer dankbar sein, dass man aufs Gymnasium gehen durfte. Andere Kinder aus Arbeiterfamilien müssten längst schon arbeiten. Oder in die Lehre. Das sind keine Herrenjahre. Dem von vielen gehegten Klischee einer selbstbewussten Arbeiterklasse konnte mein Vater nicht zugeordnet werden. Die Probleme lagen woanders. Fast noch als Kinder waren sie richtig traumatisiert worden. Und meine Eltern waren natürlich auch stolz darauf, dass ihre drei Kinder aufs Gymnasium gingen.

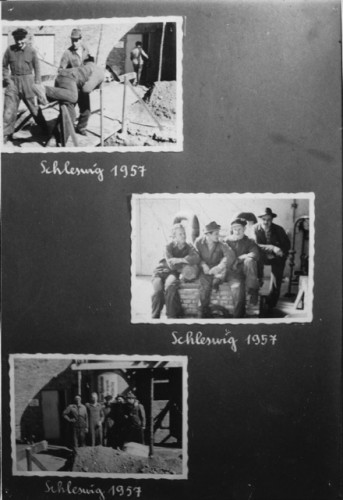

Es gibt Fotos aus seiner Lehrzeit, da sieht man ihn mit anderen. Sonst hatte ich ihn nie mit Kollegen gesehen. Meine Eltern rauchten und tranken nicht. Sie waren eher dagegen, auch wenn ihre Freunde, die sie nur selten sahen, bei Geburtstagen oder an Sylvester, rauchten und tranken. Die Grenze zwischen Familie und Außenwelt war nicht wirklich durchlässig. Wie bei so vielen deutschen Nachkriegsfamilien.

Ich habe noch die Stimme meines Vaters im Ohr, wie er scherzend, mit gespielter Drohung, wie der Weihnachtsmann, den er am Heiligabend mimte, vom Ernst des Lebens sprach, der mit der Einschulung beginnen würde. Der Ernst des Lebens, der mit der Schulzeit beginnen sollte, die Zukunft, war eine gespielte Drohung. Das »Wart-mal-bis-du-auch-so-alt-bist« war kein Glücksversprechen. Vielleicht fehlt mir deshalb der nötige Respekt für die ernsten Dinge des Lebens, auf die ich trotzdem immer mit Stress reagiere; vielleicht kann ich deshalb mit »Zukunft« so wenig anfangen. Was mich nicht weiter stört. Die ersten Schuljahre hab ich aber genossen. Und später.

Mein Vater war eher schweigsam, gehemmt, konservativ, aber gleichzeitig auch neugierig und humorvoll. Er ging immer ein bisschen gebückt, schlief nachmittags an Wochenenden, war sein ganzes Leben um sechs Uhr morgens aufgestanden.

Die Verwandten meines Vaters, die ihn (ich glaube Ende 44) – in Segeberg aufgenommen hatten, waren reich. Bei meinem Patenonkel dachte ich an Onkel Dagobert. Mein Vater hörte die Schlagerparade, mein Patenonkel und seine Frau hörten die Beatles.

Mein Vater hätte Abitur machen können: »Er war so klug«, sagte meine Mutter immer wieder und dass er dann lieber die mittlere Reife gemacht hätte, um den Verwandten nicht zur Last zu fallen.

Von hier aus gesehen waren meine Eltern gut gestellt. Mit Anfang dreißig ein Haus, für das sie einen Kredit aufgenommen hatten, ein Auto, eine Urlaubsreise im Sommer mit Zelten, in den Siebzigern oft noch eine zu Ostern; ab Anfang der 70er Jahre einen Dauercampingplatz an der Ostsee, später mit Wohnwagen. Er hatte viel mehr verdient, als ich zu seinen Lebzeiten gedacht hatte.

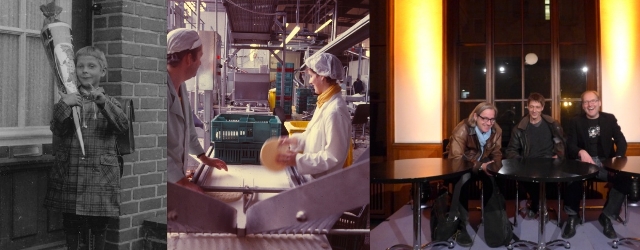

Als Teenager war ich stolz aus der Arbeiterklasse zu kommen und trampte oft mit dieser blauen Arbeiterlatzhose meines Vaters durch die Gegend. Hier sind wir gerade in Amsterdam; der Freund neben mir, mit dem ich auch mal einen tollen Job in der Gärtnerei seiner Eltern gemacht hatte, ist nun Eisverkäufer. Mein Geschichts- und Deutschlehrer attestierte mir einen »restringierten Sprachcode« – was für ein bescheuerter Ausdruck! (Nur leider sind tatsächlich zu wenig Wörter in meinem Kopf. Macht aber auch nichts!)

Eine Weile, mit Anfang zwanzig, hatte ich im Kochlöffelgrill gearbeitet: Fünf Mark die Stunde. Pommes, Hamburger und vor allem Hähnchen – ausnehmen und aufspießen. Nach der richtigen Arbeit kam man müde nach Hause. Immer zu stehen ist anstrengend; nach der Spätschicht nach Hause zu kommen, romantisch. Eine immer angegriffen wirkende polnische Kollegin. Biertrinken auf dem Friedhof. Der damalige Leiter war dann später mit einem Kollegen und der Kasse durchgebrannt.

Zivildienst war eine gute Zeit und Arbeit – nur ziemlich einsam in Kiel. Ich mochte die Leute da sehr gerne. Und als ich schon nicht mehr da war, wurde der Fahrdienstleister wegen Veruntreuung verurteilt.

Gerade in Berlin angekommen, habe ich zwei Wochen als Komparse für Rosa von Praunheim gearbeitet. Einer meiner All-time-favourite-Jobs. Obgleich ich nie davon geträumt hatte Schauspieler zu werden. Der Film hieß jedenfalls Horror Vacui; die Nachtigall von Ramersdorf und Lotti Huber waren die Stars. Und ich war einfaches Mitglied der Sekte für »Optimalen Optimismus«. In einem Satz sollte ich meine Lebensproblematik beschreiben. Ich sagte: »Ich bin zu schüchtern.« Und das war dann der einzige Satz, der von mir übrig blieb. Die DFFB lehnte meine Bewerbung leider ab.

Das Studium war keine richtige Arbeit. Richtige Arbeit waren die Jobs, die ich machte: auf dem Bau, in einem Pornovideo-Kopierwerk, bei IKEA als Einkaufswagenschieber. Und ein oder zwei Jahre auch immer wieder in der Pizzafabrik in Reinickendorf. In wilden Kneipen, wo alle betrunken waren, trank man seinen Morgenkaffee und ging dann zur Arbeit. Wenn man nach der Frühschicht in die Uni kam, ins Institut für Religionswissenschaft, musste man sich im Benjamin-über-Hölderlin-Seminar immer auf die Lippen beißen, um nicht einzunicken, fühlte sich vor allem aber stolz; wie ein Abgesandter aus dem echten Leben an der Uni (im Raumschiff Uni). Besonders gut gefiel mir, dass man am Monatsende das Geld auf die Hand bekam. Man stellte sich in die Schlange vor dem Lohnbüro und bekam das Geld auf die Hand.

Wenn man Schulden hatte oder Geld für den Urlaub brauchte, ging man einfach zur TUSMA. Und dann machte man irgendeinen, meist anstrengenden, immer interessanten, oft auch monotonen Job, bei dem man andere Leute kennenlernte. Das war schon ziemlich gut, gerade in der Pizzafabrik, wo ich – bis auf das Gabelstaplerfahren – in allen Bereichen gearbeitet habe. Nur das Ende war furchtbar: Um sieben war ich da und man hat mir gesagt, das wäre ein Irrtum; man hätte entschieden, keine studentischen Hilfskräfte mehr einzusetzen, sondern von nun an nur noch Leute von Zeitarbeitsfirmen.

Als ich dann zwei oder drei Jahre als studentische Hilfskraft in der Bibliothek der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft am Hüttenweg arbeitete, war das auch toll: Ich las sehr viel bei der Arbeit, schrieb erste Texte für die taz. Doch mein Umfeld war vielfältiger gewesen, als ich einfache Jobs gemacht habe. Und dass ungelernte Arbeit hierzulande immer weniger wird, finde ich ganz schlimm. Und das ist auch schlecht für die Gesellschaft! Wenn ich jung wäre, würde ich gern im Späti arbeiten!

Das wird jetzt alles viel zu lang!

Eigentlich bin ich sehr gern zur Uni gegangen. Ich war ein engagierter Student, verachtete diejenigen ein bisschen, die unvorbereitet in die Seminare kamen, die das Studium nicht ernsthaft betrieben, die Magisterarbeiten über Allgemeinplätze schrieben. Aber richtig Arbeit schien mir nur das zu sein, was auch bezahlt wurde – der Job in der Bibliothek; das Übungsseminar über die Rhetorik des modernen Feuilleton, das ich mit einem Freund, Fritz von Klinggräff, gab. (Einige der TeilnehmerInnen landeten später tatsächlich im Feuilleton.)

Nach einem langen Studentenstreik fühlte ich mich von der Uni entfremdet. Ich wechselte zum Schreiben, war glücklich in der taz veröffentlichen zu dürfen, auf der richtigen Seite zu sein, schrieb begeistert – kettenrauchend – über Supermärkte, Sofas, Hausmeister, Hunde; am liebsten also über Alltagssachen. Alles war noch sehr persönlich: Man brachte seinen Text persönlich in die Wattstraße, überlegte sich mit den Layouterinnen, wie man das am besten gestalten könnte; der Sätzer durfte seine Bemerkungen in den Text einfügen. Ich engagierte mich in betriebsinternen Konflikten; meine Lieblingsredakteurinnen wurden rausgeschmissen. Ich träumte davon, Redakteur für Alltag zu werden; leider klappte das nicht – eine tragische Geschichte.

Von den paar Monaten, die ich beim Spiegel war, habe ich eigentlich nur das viele Geld in guter Erinnerung. Mein ehemaliger Chef ist mir, glaube ich, immer noch ein bisschen böse, dass ich nicht geblieben bin. Er hilft mir aber trotzdem immer wieder, wenn ich die Miete nicht zahlen kann – komisch, wie lange wir schon befreundet sind.

Zufrieden bin ich mit meinem Arbeitsleben nicht: Ich bin ständig verschuldet, verdiene etwa 1000 €, die Decke meiner Einzimmerwohnung fällt mir im Winter auf den Kopf. Aber tauschen möchte ich mit niemandem. Jedenfalls fällt mir niemand ein, mit dem ich tauschen wollte. Immer wird ja alles besser und manchmal ist es auch super. Zum Beispiel der letzte Monat: Eine Lesung in Hannover als Gast der Kollegen Dietrich zur Nedden und Frank Schäfer, vier Tage Leiter eines Filmjournalisten-Workshops am Rande des Festivals FilmPolska, ein paar Texte für Zeitungen und Tagebuchnotizen.

Nach manchen Zeitungstexten fühle ich mich erledigt: Man schickt die Texte weg, dann sind sie weg (manchmal leider im Internet noch da) – die gedruckten Fassungen gucke ich mir nur selten an. Wenn das Schreiben aber eingebettet ist in kommunikativere Formen der Arbeit, man Lesungen hat oder sich beim Workshop daran erinnert, dass man das eigentlich auch ganz gut kann und gerne macht (und die Teilnehmer auch super sind) und man endlich mal wieder einen Monat hat, in dem man mehr verdient als man ausgibt, dann geht das Schreiben viel besser und ist ein schöner Beruf.

© Alle Fotos: Detlef Kuhlbrodt