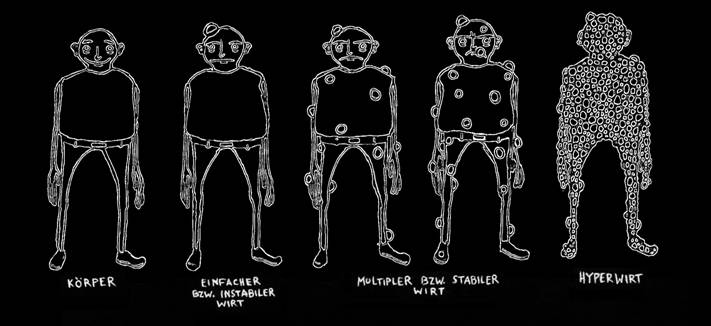

Und nun? Und ich? Ich sitze – ihnen nicht ganz unähnlich, bequem und etwas träge – immer noch am Tisch, dem Kritik-Begriff die Metaphernmaske malend, obwohl ich längst halbwegs konkret zur Anwendung gelangt sein, meint: am Paradebeispiel eines Parasiten selbst zum Parasiten werden wollte. Deshalb also kurzerhand das alles umgelegt auf die alljährlich wiederkehrende Kritik des »Schaulaufen[s] für erschreckend professionelle Jungautoren«11, auch bekannt als Open Mike12, respektive ihres ritualisierten Sprechens13 über einen Gegenstand, den es in dieser Form gar nicht mehr zwangsläufig so geben muss (falls es ihn tatsächlich derart je gegeben haben sollte): Was 1993 noch im kleinen Kreis und nicht sonderlich beachtet mit Schlenker, Krohn und Röggla seinen Ausgang nahm, wird seit 1997 konstant von »allen großen deutschen Tageszeitungen«14 als Tischpatron mit den dafür erforderlichen Eigenschaften empfunden und genützt, denn 1.) hatte sich der Open Mike da turnusmäßig schon bewiesen, und 2.) ist es immer gut, wenn sich an einem Punkt zusammenballt, was wenigstens vermeintlich Allgemeinheit widerspiegelt15. In diesem unserem Fall setzte die Open Mike-Kritik somit genau dort ein, wo ein Interesse für den Gegenstand bereits bekundet worden war und steigerte dieses zusätzlich mithilfe der von ihr besetzten Position16. Daraus lässt sich gleich die erste Interdependenz ableiten: Indem der Open Mike von jemandem besprochen wurde, der Öffentlichkeit generiert, bekräftigte sich die Relevanz des Wettbewerbs durch eben diese Öffentlichkeit und demnach auch die Relevanz, darüber zu berichten (stabilisiert werden Wirt wie Parasit durch Wahrnehmung von außen). Und Knall auf Fall folgt daraufhin die nächste wechselseitige Beziehung: Das so gesteigerte Interesse verhalf zu weiteren Kritiken, und da nun alle ganz gebannt den Open Mike im Blickfeld hatten, war es ein Leichtes, ihm den Titel »wichtigste[r] deutschsprachige[r] Literatur-Nachwuchswettbewerb« ans Revers zu heften. Einher ging damit implizit, dass nicht mehr einfach ausgewählten Texten Raum und Rampenlicht geboten wurde (und bis heute wird), sondern dass das, was sich dort präsentieren durfte, zuvorderst Repräsentant der deutschsprachigen Nachwuchsliteratur im Allgemeinen war (und ist). Kurzschluss also. Daher eine Zwischenfrage: Kann es im LiteraturkritikerInnen-Leben Schöneres geben als so ein pars-pro-toto-Exemplar von einem Wirt, der zuverlässig jedes Jahr aufs Neue sich zum Fraß vorwirft? Ja? Nein? Vielleicht? Zumindest lässt sich mit Bestimmtheit sagen, welche Möglichkeiten sich für die Kritik daraus ergeben haben und zwar nämlich maßgebliche Bildgestaltung dessen, was landläufig für junge deutschsprachige Literatur gehalten wird.17 Wirksam aber wurden, wie gesagt, die Zuweisungen erst in der Wiederholung, was nichts anderes heißen mag als stetige Entwicklung eines Konsens, der sich den LeserInnen des Feuilletons als allgemeine Wirklichkeit erschließt. Wenn nun also Jahr für Jahr zu lesen ist, die Texte seien »ordentlich gemacht zumindest«, jedoch herrsche eine »Armut der Themenwahl, der Sujets, der Erzählungskunst, der Originalität«, »viel Mittelmaß, viel Konformität«, handle es sich um »trendige Belanglosigkeiten«, »in denen junge Protagonisten durch Studentenstädte oder am Strand entlang stolper[ten] und irgendwie desillusioniert« seien, weil »all die schreibenden Installateure, Hebammen, Mathematiker, Fernfahrer, Kieferorthopäden, Bäcker und Bestatter« aufgrund ihrer Selbstinszenierungsscheu ferngeblieben seien, wird sozusagen nicht am eigentlichen Gegenstand Kritik genommen, sondern finden einzig Zeichen der Gemeinschaft ihre Bestätigung. Erwartungshaltung wird befriedigt, indem der Parasit gewissermaßen seinen Wirt verdeckt und überwindet, woraus sich nun ergibt: es braucht den Open Mike nicht länger, es genügt die Behauptung seines Stattfindens, da die Kritik sich ohnehin nicht notwendigerweise mehr an dem, was vorfällt, speisen muss. Der Wirt kann ebenso gut tot sein, die Punkte der Kritik sind längst im Umlauf, ja sie wandern hin und wandern her – das selbsterhaltende Prinzip des Hyperwirts, es lebe hoch, es lebe hoch und immer, immer weiter.

1Etwa der Verhältnisse, des Buchs, der Veranstaltung etc. Zurück zur Textstelle

2»›parasites‹; das fr. Nomen, das im Sing. soviel heißt wie ›Schmarotzer‹ hat im Plur. die Spezialbedeutung ›Stör-, Nebengeräusche; Störungen.‹« Jacques Derrida: Die Postkarte. Von Sokrates bis an Freud und jenseits. 1.Lieferung. Berlin: Brinkmann & Bose 1982. S. 329 Zurück zur Textstelle

3Dabei ist grundsätzlich egal, mit welchen Mitteln Wind gemacht wird oder wie ein wichtiger und großartiger Parasitentext vor Jahren schon besagte: »Er [derjenige, der die Macht hat; Anm. d.f.] bedarf nicht einmal der Sprache, es genügt zu stören. Irgend etwas sagen, aber andere daran hindern, etwas zu sagen. Es genügt zu donnern. Die Macht ist nie mehr als die Besetzung des Raumes.« Michel Serres: Der Parasit. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1987. (stw 677) Zurück zur Textstelle

4Doch ist nicht schon die Mühe, die der Parasit aufbringt, um das Brot von jemand anderem zu essen, eine Leistung? Zurück zur Textstelle

5So vielleicht ließe sich verkürzt die Definition selbst definieren. Oder eben: Um das eine zu sein, muss sich der Begriff/die Sache von etwas anderem abgrenzen. (Definition, lat. definitio = »Abgrenzung«, gebildet aus de »von etwas herab/weg« und finis »Grenze«) Oder, um physikalische Grundgesetze als hinkende Vergleiche einzuführen: Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Zurück zur Textstelle

6Wolfgang Schneider (08.11.2004): Wenn Texte eine Reise tun. Verfügbar unter: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/open-mike-wenn-texte-eine-reise-tun-1194183.html (aufgerufen am 03.01.2015) bzw. Wolfgang Schneider (16.11.2009): Nicht ohne meinen Großvater: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/themen/open-mike-in-berlin-nicht-ohne-meinen-grossvater-1884135.html (aufgerufen am 03.01.2015). Zurück zur Textstelle

7Natürlich haben nicht nur die Kritiken selbst, sondern auch die Produktionsbedingungen der jeweiligen Kritik ihre Finger im Spiel, oder wie Insa Wilke in ihrer äußerst klugen Dankesrede zum Alfred-Kerr-Preis sagt: »Wir wissen, warum die Situation schwierig ist: der Anzeigenverlust, die Zeitungskrise, der Leserschwund, die Überarbeitung der Redaktionen«, um zugleich hinzuzufügen, dass das kein Grund sei, vor lauter Scheindebatten die Literatur zu vergessen. (Verfügbar unter: http://www.boersenblatt.net/786322/) Zurück zur Textstelle

8»Das Besondere von Massenprozessen ist, dass es zur Synchronisation der Beobachtung und in deren Folge zur Synchronisation des Erlebens, der Emotionen und der Handlungsimpulse der Beteiligten kommen kann. Alle sehen das Gleiche, identifizieren sich in ähnlicher Weise mit dem Geschehen und lassen sich ähnlich berühren. Sie stecken sich mit ihren Gefühlen an und handeln im Extremfall in derselben Weise (von der Standing Ovation zur Massenpanik).« Fritz B. Simon: Die Unterscheidung Wirklichkeit/Kunst. Einige konstruktivistische Aspekte des »dokumentarischen Theaters«. In: Dokument, Fälschung, Wirklichkeit. Materialband zum zeitgenössischen Dokumentarischen Theater. (Hg. von Tobias Brenk, Boris Nikitik, Carena Schlewitt). Theater der Zeit. S. 43. (Recherchen 110) Zurück zur Textstelle

9Dieser Text stellt nur ein erstes Grundgerüst auf, so dass ich manche Parameter vorerst unbeachtet liegen lasse, mir gewissermaßen sanft Scheuklappen auf die Augen drücke, was den Grund hat, dass ich a) mein Parasitenbild hier erst mal klar und deutlich machen will und b) es viel zu weit führen würde, hier alle Einschränkungen, Modifikationen usw. auszuführen (denn auf Sprechakte und Iterabilität (sowie die damit einhergehenden Aktualisierungen) etc. müsste beispielsweise viel, viel näher eingegangen werden). Zurück zur Textstelle

10»[…] a circle is a simple, ›natural‹ form, which maximizes the proximity of each point to the center of the ›little world‹, while simultaneously sealing it off from the vast universe that lies outside its perimeter«, heißt es so richtig, wichtig, klar verständlich in Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History des italienischen Literaturkritikers Franco Moretti. (auf deutsch: Franco Moretti: Kurven, Karten, Stammbäume. Abstrakte Modelle für die Literaturgeschichte. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 2009. (es 2564)) Zurück zur Textstelle

11zitiert nach dem für diesen Text ausschlaggebenden und paradigmatischen Text von Heike Kunert (10.11.2014): Der Pimmel ist ein Schoßhündchen Verfügbar unter: http://www.zeit.de/kultur/2014-11/open-mike/komplettansicht (aufgerufen am: 12.01.15). Wichtig an dieser Stelle ist es vielleicht, auch zu sagen, dass es bei anderen Kritikformen als derjenigen der Kulturkritik zu anderen Problemen mit dem Bild des Parasiten (respektive Hyperparasiten) kommen kann. Zurück zur Textstelle

12Ein anderes Beispiel hätte es sicher ebenso getan, etwa die Aussagen über die Unverständlichkeit der modernen Lyrik o.Ä. Zurück zur Textstelle

13Zugegeben, »das sind keine Ideen, das sind Variationen«, schrieb doch bereits Stefanie Müller-Frank 2003 von den Ritualen des Open Mike: http://www.tagesspiegel.de/kultur/matratzen-mit-geringen-fallhoehen/464384.html Zurück zur Textstelle

14Hierbei und an manchen anderen Stellen vertraue ich voll und ganz auf Stefanie Maria Graf: http://literaturwerkstatt.org/uploads/tx_pdfdownload/Masterarbeit_open_mike.pdf. Zurück zur Textstelle

15Weder der eine noch der andere Punkt sind grundlegend für eine Kritik, aber – falls vorhanden – kann sich der Parasit immerhin für längere Zeit den Bauch ganz ordentlich vollschlagen. Zurück zur Textstelle

16Dass eine Besprechung innerhalb einer überregionalen Zeitung eine gewisse Machtposition innehat, ist eine so allgemeine wie altbekannte Aussage, dass ich es hier hoffentlich nicht näher zu erläutern brauche. Zurück zur Textstelle

17mitsamt all ihren Eigenschaften und Implikationen: »brav, bieder, strebsam, risikofrei, farblos«, »verstörend homogenes Feld, aus dem niemand hervor[sticht]«, »so wenig mitzuteilen [...] wie nie zuvor«, »konzentriert, aufmerksam, brav und bieder. Jung und uninteressant«, »mit einer ,erschreckenden Professionalität’ geschrieben und vorgetragen«, »nicht nur stilistisch, sondern auch thematisch teilweise große Gleichförmigkeit«, »farb- und willenlose Charaktere«, »Schläfrig vorgetragene Beziehungstexte«, »Souverän gemeißelte Syntax«, »Banale Schulhofstorys gespickt mit hinkenden Vergleichen« usw. usf. (Ich entschuldige mich hier auch gleich, nicht alle Zitate ausgewiesen zu haben.) Zurück zur Textstelle