Die Reisegruppe trifft sich am Montag, den 10. Oktober 2016, um 08:00 Uhr an der Central Station Tel Aviv. Abgesehen von einem italienischen Pärchen Ende dreißig und einem Mann, dessen Alter so undefinierbar ist wie seine Herkunft, besteht die Reisegruppe ausschließlich aus Menschen in ihren Zwanzigern. Der Großteil ist tätowiert. Einer trägt ein Tanktop mit Husky-Aufdruck. Ein anderer Kinnbart und Filzhut. Wir sind eher jung, eher weiß und eher seltsam gekleidet, und warten am Straßenrand selbst gedrehte Zigaretten rauchend auf den Reisebus nach Palästina.

Nachdem wir ein paar Minuten gefahren sind, tritt ein Mann ans Mikrofon. Er heiße Ariel und sei unser Guide. Ariel ist 32 Jahre alt, groß gewachsen und hager, auf seinem Kopf befinden sich nur noch wenige Haare. Während der Zweiten Intifada, in den Jahren 2002-2004 war Ariel Soldat der Israel Defense Forces (IDF). Als Mitglied der NGO Breaking the Silence, welche von ehemaligen israelischen Soldaten mit dem Ziel gegründet worden ist, die »Öffentlichkeit mit der Realität des täglichen Lebens in den besetzten Gebieten zu konfrontieren«, führt er unsere Reisegruppe nach Hebron, wo er seinen Militärdienst geleistet hat. Eine Stadt, sagt Ariel, in der sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina zuspitze wie fast nirgendwo sonst.

Über den sogenannten Nahostkonflikt weiß ich vor allem anderen, dass er sehr kompliziert ist, und dass man aufpassen muss, zu wem man was sagt. Als 17-Jähriger bezeichnete ich mich als linksalternativ. Ich trug meine Haare lang und, weil ich Palästina irgendwie gut fand, einen Palästinenserschal um den Hals. Auch an dem Tag, an dem ein Vertreter von Yad Vashem zum Holocaust-Gedenktag ans Liechtensteinische Gymnasium geladen war. Der Referent sprach von Auschwitz und Dachau, von Treblinka, Buchenwald und Sachsenhausen. In meiner Erinnerung bin ich der Erste, der in der vollbesetzten Aula seine Hand hebt. Ob ich etwas zu Israel und Palästina fragen dürfe. Erst schaute mich der Referent lange an, dann begann er zu brüllen. Wir könnten uns gerne über Politik unterhalten, schrie er, aber NICHT an DIESEM Tag. Ich verließ die Aula verstört und bat ein paar Tage später bei einer Lehrerin, die das Fach Ethik unterrichtete, um Rat, oder eigentlich: um Absolution. Weder meine Frage noch mein Auftreten seien besonders sensibel gewesen, sagte sie, von einem Fachmann dürfe man aber erwarten, professioneller zu reagieren. Den Palästinenserschal habe ich danach nicht wieder getragen.

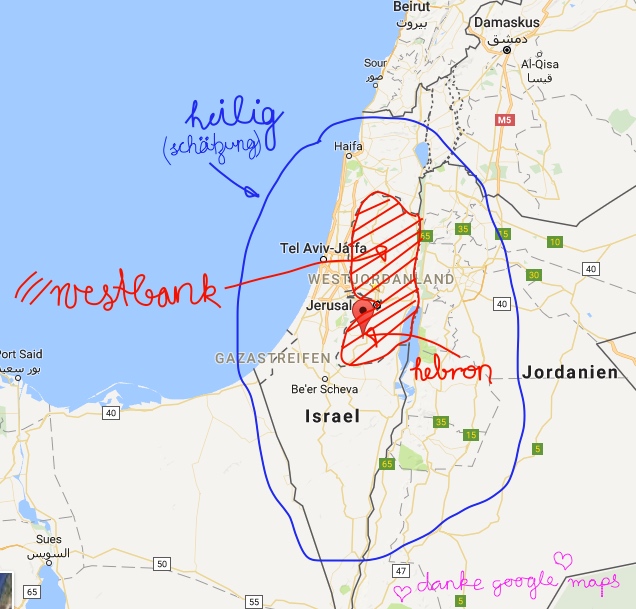

Karte mit erläuternden Informationen

O2 heißt mich willkommen

Und jetzt bin ich also da. In der Landschaft mit den vielen Namen. Ob man sie nun Israel nennt, oder Palästina, oder Westjordanland, oder Kanaan, heiliges Land oder gelobtes. Feststeht, dass es Hügelketten gibt, an denen sich mit Stacheldraht abgesicherte Zäune entlangziehen. Es gibt auffallend viele Steine, leichte Erhebungen in allen erdenklichen Brauntönen gibt es und Checkpoints, deren einen wir passieren, gibt es auch. Und es gibt diese eine, wirklich sehr schön geteerte Straße, die durch die Gegend mit der höchsten Dichte an Bibelzitaten pro Quadratmeter führt. Hier wird der Religionsunterricht, den ich im erzkatholischen Kleinstaat genossen habe, plötzlich real (shout-out an Pfarrer Burali an dieser Stelle): Aus der Erde dieses Bodens hat Gott den ersten Menschen geformt, dort hinten hat Kain seinen Bruder Abel erschlagen, da drüben ist Bethlehem, dort Nazareth und noch weiter entfernt der Fluss Jordan. Abraham soll durch diese Landschaft gewandert sein, mit einer Gefolgschaft aus Söhnen und Töchtern, so zahlreich wie der Sand der Wüste, denn Gott hatte ihnen dieses Land versprochen. Heilige Büsche, heiliger Boden, heilige Sträucher. Nur die Zäune sind neu.

Mein Freund Sebastian im Heiligen Land

Eine Postkarte

Wir sollen unsere Kopfbedeckungen nicht vergessen, sagt Ariel, nachdem der Reisebus einen ersten Stopp eingelegt hat, und genügend Wasser mitnehmen. Wasser zu trinken sei wichtig. Wir befinden uns am östlichen Stadtrand von Hebron, in der jüdischen Siedlung Kiryat Arba. Als interessierter Tourist google ich so herum. Ich lese vom Sechstagekrieg, im Zuge dessen israelische Streitkräfte das Westjordanland besetzten, und von einer Gruppe um Rabbi Mosche Levinger, die kurz nach Kriegsende als Schweizer Touristengruppe getarnt nach Hebron reiste und sich im dortigen Park Hotel einmietete. Nachdem sie sich als Juden zu erkennen gaben, ließ Levinger verlautbaren, man sei hergekommen, um das Pessachfest zu feiern. Nach dem Fest gab der Rabbi bekannt, man werde bleiben, bis der Messias zurückgekehrt sei. Wer den Messias erwartet, braucht nicht nur viel Geduld, sondern auch ein Dach über dem Kopf. Nach Verhandlungen mit der israelischen Regierung gründete Levinger auf einer verlassenen Militärstation die Siedlung Kiryat Arba – benannt nach der Bezeichnung Hebrons in der Tora.

Wir sollen uns nicht auf Gespräche mit Siedlern einlassen, sagt Ariel. »They don’t like us.« Was »They don’t like us« bedeutet, werde ich erst später erfahren: Es sei vorgekommen, dass Tours von Siedlern angegriffen worden seien. Die achthundert Kopf starke Community gilt als die radikalste im Westjordanland. Radikal politisch. Radikal religiös. Radikal aufgeräumt. Die Dächer der Häuser sind europäisch, an den Zäunen hängen Plakate, deren Inhalt ich nicht verstehe. Die einzelnen, rot gefetteten Worte wirken bedrohlich. In der brennenden Mittagssonne gehen wir einen Trampelpfad entlang, der auf einem Plateau endet. Dort befindet sich ein Grabstein:

»Hier ruht der heilige Dr. Baruch Kappel Goldstein, gesegnet sei das Andenken dieses aufrichtigen und heiligen Mannes, möge der Herr sein Blut rächen, der seine Seele den Juden, der jüdischen Religion und dem jüdischen Land geweiht hat. Seine Hände sind unschuldig und sein Herz ist rein.«

Am 25. Februar 1994 betrat der als Arzt in Kiryat Arba lebende Goldstein die Höhle der Patriarchen im Zentrum Hebrons. In dieser Höhle, die im eigentlichen Sinne keine Höhle ist, sondern zur einen Hälfte Moschee und zur anderen Synagoge, soll sich die letzte Ruhestätte Abrahams – laut Tanach: Stammesvater Israels, laut Koran: Prophet und Vorfahre Mohammeds –, seines Sohns, Isaak, und seines Enkelsohns, Jakob, befinden. Während des Morgengebets erschoss Goldstein hinterrücks 29 betende Muslime. Einer Gruppe gelang es, den Attentäter mit einem Feuerlöscher zu überwältigen. Das Grabmal, erzählt Ariel, habe in Israel zu heftiger Kritik geführt. Obwohl es vor ein paar Jahren zerstört wurde, ist es wieder aufgebaut worden. Unter den Siedlern von Kiryat Arba wird Goldstein bis heute als Märtyrer verehrt.

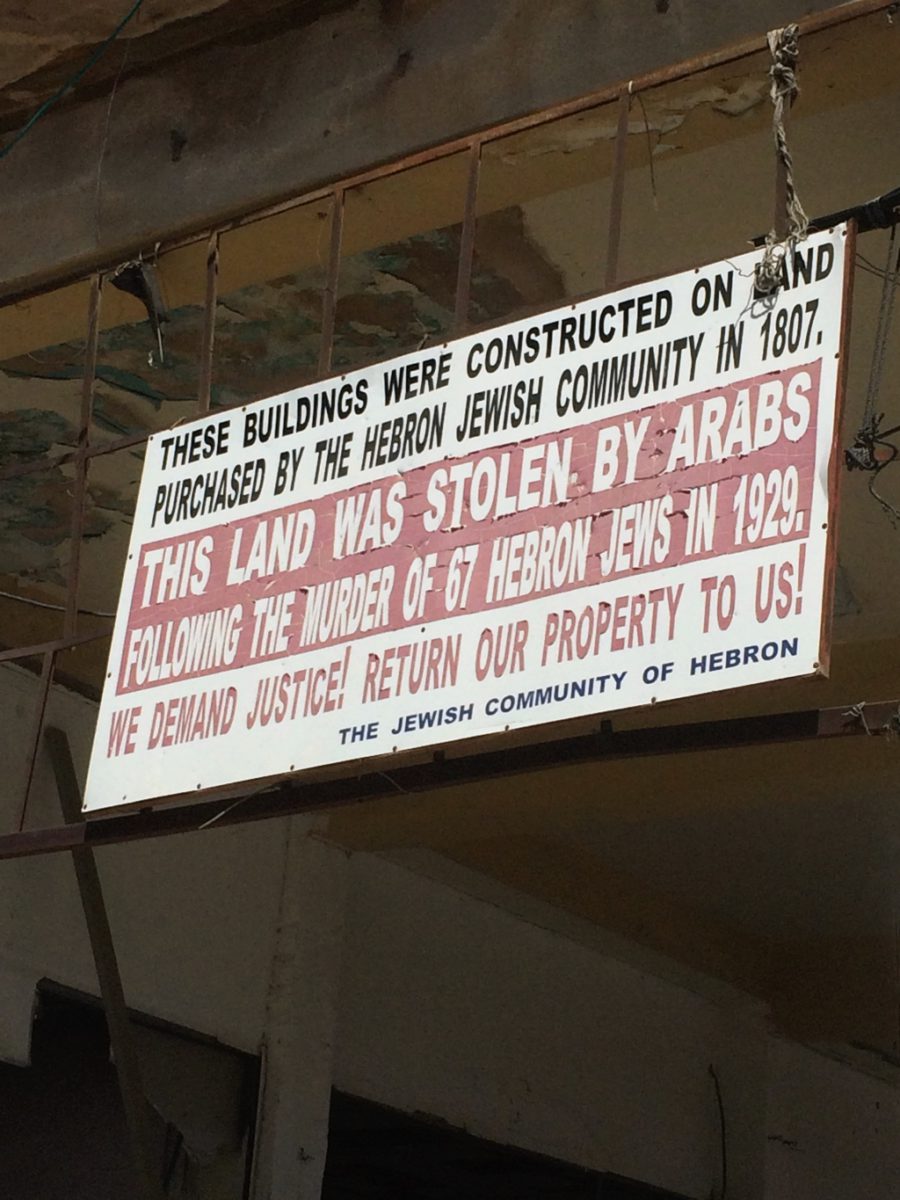

Überhaupt, so Ariel, lasse sich die Geschichte der Siedlung als Geschichte der Zusammenstöße erzählen. Wurde Hebron lange Zeit von Menschen aller Glaubensgemeinschaften bewohnt, kam es 1929, während Palästina unter britischer Mandatsherrschaft stand, zu einem folgenschweren Ereignis. In diesem Jahr nämlich entbrannte ein Streit um die Nutzung der Klagemauer in Jerusalem, der von politischen Führern beider Seiten, zionistischer wie palästinensischer, instrumentalisiert wurde. Das Resultat des Streits war das Massaker von Hebron, bei welchem 67 Juden ermordet worden sind und der jüdische Bevölkerungsteil daraufhin aus der Stadt evakuiert wurde. Erst mit der Gründung Kiryat Arbas zu Beginn der 1970er-Jahre kehrten Menschen jüdischen Glaubens zurück.

Ein Schild, das an das Massaker erinnert

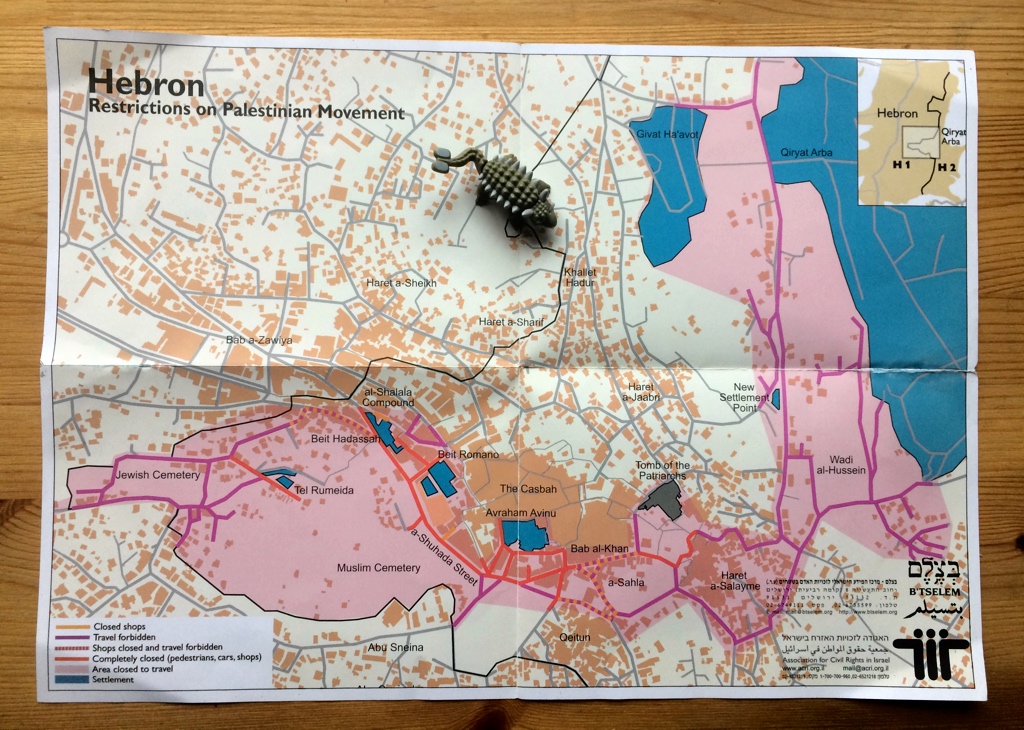

Karte von Hebron mit Dinosaurier

Eine Pokémon-Arena in Palästina in israelischer Hand

Während man uns in Israel davor warnt nach Palästina zu fahren (»überall Terroristen«), wird Mohammed, den ich ein paar Tage später in einer anderen palästinensischen Stadt treffe, über die israelischen Siedlungen sagen: »They are like cancer. They spread.« Der Hass ist auf beiden Seiten so groß, dass es schwerfällt, sich einen Überblick zu verschaffen. – Im Falle Hebrons ist es jedenfalls nicht bei einer Siedlung geblieben: Vier der fünf neuen Settlements, die bis 1984 entstanden sind, reichen bis tief ins Stadtzentrum hinein. Sie alle liegen unweit der a-Shuahada Street, welche von der Höhle der Patriarchen stadteinwärts führt. Genau dort, auf dem Vorplatz der Patriarchen-Höhle, sammeln wir uns.

So ähnlich müssen Wildweststädte nach dem Goldrausch ausgesehen haben. Hier ist nichts. Hier sind wir, ein paar israelische Soldaten, ein Parkplatz und eine öffentliche Toilette. Die meisten der Ladenlokale, die sich in der Straße befinden, sind verbarrikadiert, die Häuser darüber scheinen unbewohnt zu sein. Ariel zieht großformatige Fotos aus dem Rucksack. Sie zeigen eine von Menschen bevölkerte Straße, Obst- und Gemüsestände vor den Geschäften. Das ist mir zu viel an Effekt. Als Reaktion auf die palästinensischen Riots, höre ich Ariel sagen, die auf Goldsteins Attentat am Patriarchen-Grab folgten, wurde es Palästinensern untersagt, ihre Geschäfte weiterzuführen. Und mit der Unterteilung Hebrons in die Sektoren H1 (palästinensisch verwaltet) und H2 (israelisch) sei diese Politik der Separation noch weitergetrieben worden. Ariel geht ein paar Schritte vor zu einer Kreuzung. Es sei Palästinensern nicht erlaubt, diese Straße zu betreten, erklärt er. »That’s true«, sagt ein vielleicht fünfzehnjähriger Junge, der sich in die Mitte der Gruppe gemogelt hat und von dort heraus versucht, uns Palestine-Kettchen anzudrehen. Ich lächle ein bisschen. Während wir weitergehen, bleibt er demonstrativ stehen, wie vor einer unsichtbaren Wand.

Leer stehendes Haus im Stadtzentrum

Hebron im Panorama

Am Checkpoint vor uns stehen Soldaten. Zwei Männer und eine Frau, alle sind nicht viel älter als achtzehn. Ein vierter tritt hinzu, er trägt die Sonnenbrille verkehrt herum, die Gläser am Hinterkopf, wie man es von deutschen Gangster-Rappern kennt. Er marschiert auf die Soldatin zu, legt die Hände an ihr Maschinengewehr und reißt sie zu sich. Sie lacht. Offensichtlich kann man auch mit Waffen Spaß haben.

Es ist die Aufgabe von Menschen wie ihnen, die Sicherheit der israelischen Bevölkerung und die des Staates Israel als solchem zu garantieren. Ob es dafür zwingend notwendig ist, dass in Städten wie Hebron, wo es nahezu so viele Soldaten wie Siedler gibt, militärische Einheiten in diesem Ausmaß präsent sind, wird kontrovers diskutiert. Wenn Ariel sagt, dass die Aufgabe des Militärs sich in der Zwischenzeit darauf belaufe, permanent übergriffige Siedler vor Vergeltungsaktionen der Palästinenser zu schützen, bezieht er damit eine Position, die Menschenrechtsorganisationen und die israelische Linke teilen: Nicht das palästinensische Volk, sondern die Siedlungen gefährden die Sicherheit Israels. Wer Menschen wie in Käfigen hält, darf sich nicht wundern, wenn sie sich irgendwann radikalisieren.

Palestinian beauty

Ein Gebäude

Weil man gehen soll, wenn es am traurigsten ist, verlassen mein Freund Sebastian und ich die Reisegruppe an dieser Stelle. Sie fährt zurück nach Tel Aviv, wir wollen nach Jerusalem. Am Rande von Kiryat Arba warten wir an einer Bushaltestelle. Ein paar Soldaten stehen herum und rauchen. Am Fensterglas hängen Plakate: »Vote Trump. Also in Israel’s interest.« Ich bin etwas eifersüchtig, als ich sehe, dass sich eine sehr schöne Frau neben Sebastian aufs Bushaltestellenbänkchen setzt. Die Eifersucht wird noch etwas schlimmer, als sie ihn anspricht.

»Who are you?«

Eine zugegebenermaßen schwierige Frage als Gesprächseinstig.

»Fine«, antwortet Sebastian zögerlich.

»No«, sagt die junge Frau scharf, »not how. Who?«

Das alles freut mich ein bisschen. Sebastian erklärt seine Person damit, dass sie Sebastian heiße, und fragt seine Gesprächspartnerin dann, ob sie hier lebe, in Kiryat Arba.

»Yes«, antwortet sie.

Wie das so sei, fragt er.

»I don’t know«, sagt sie, zuckt mit den Schultern. Und dann: »It’s boring.«

Das ist natürlich eine unglaubliche Antwort. Langweilig. Im heiligen Land! Dem Pulverfass! Umgeben von radikalen Siedlern! Sie wolle nach Jerusalem ziehen, erzählt sie dann, dort vielleicht Mode studieren. Doch bevor sie ihre Zukunftspläne weiter ausführen kann, schnellt die junge Frau auf und rennt auf ein heranfahrendes Auto zu. Sie öffnet die Beifahrertür und redet auf den Mann hinter dem Steuer ein. Sie winkt, bevor sie einsteigt. Dann ist sie weg.

Bushaltestelle im Wahlkampf

Im Bus

Irgendwann kommt der Bus. Jerusalem, jaja. Die Tickets sind ausgesprochen billig. Der Busfahrer ist von imposanter Erscheinung: Die schulterlangen Haare, die schwarz sind wie Öl, hat er zu einem Pferdeschwanz gebunden. An seinem linken Handgelenk trägt er die größte Armbanduhr, die ich jemals gesehen habe, außerdem, armaufwärts, unzählige silberne Kettchen. Ich denke: der heilige Wolfgang Petry der Westbank. Ich setze mich auf einen freien Platz ans Fenster. Die Scheiben sind doppelt verglast. Ein Soldat ist schneller als Sebastian und setzt sich zu mir. Er fahre über die Feiertage nach Hause, zu seiner Familie nach Herzlia. Und ich, was ich hier mache, will er wissen. Ich sei Tourist. Woher ich käme? Aus Liechtenstein. Cool, sagt er euphorisch. Ob er Liechtenstein kenne, frage ich überrascht. Nein, antwortet er, nie gehört. Dann steckt er sich Stöpsel ins Ohr und spielt Diamond Dash auf seinem Smartphone. Ich betrachte die Landschaft. Hinter den doppelten Fenstern kann ich nur ihre Umrisse erkennen. Sind da Splitter im Glas? Schemen des Heiligen. Das ist Wahnsinn. Wolle fährt schnell. Wir rasen. Während ich mich irgendwo an meinem Sitz festzuhalten versuche, erkenne ich, dass mein Freund, der Soldat, in der Zwischenzeit eingeschlafen ist. Er sieht friedlich aus. Ruhig und bleich wie ein Engel. Vielleicht ist es ja so, denke ich, dass dieses Heilige, von dem alle sprechen, sich des Schlafenden bemächtigt, dass der Mensch heilig wird, wenn er schläft. Vielleicht aber auch nicht. Ich spüre das Maschinengewehr des Soldaten arrhythmisch gegen meinen Oberschenkel schlagen. Draußen die Landschaft. Drinnen Siedler, Soldaten und ein paar Touristen.