Ein Gruß zum 100. Geburtstag in 10 Folgen

Folge 10

Ein aufgefundener Text Arno Schmidts über die Poetik des Aristoteles

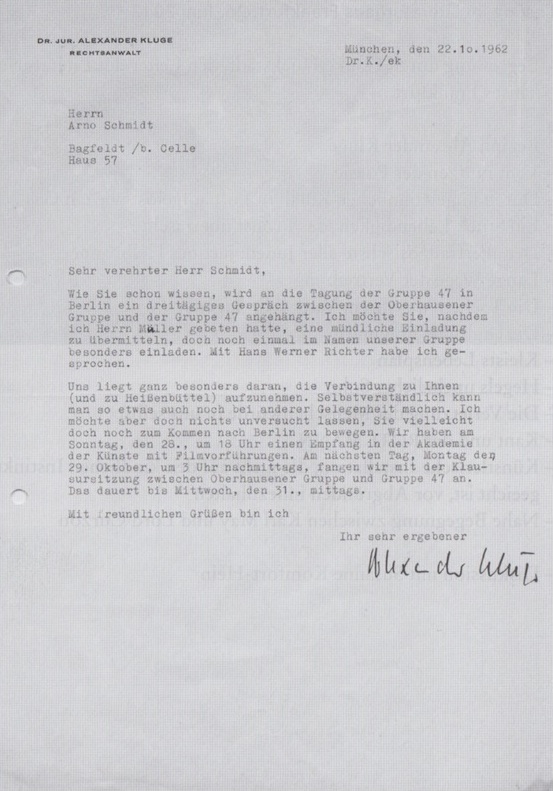

Immer erneut finden sich Manuskriptteile von Arno Schmidt, oft in der Welt verstreut, die sein Werk vervollständigen (es können auch Fälschungen sein). Ein Text, den Schmidt für den Fall notiert hatte, daß er im Herbst 1962 zu einem Treffen der Gruppe 47 eingeladen worden wäre und die Einladung dann auch angenommen hätte (er zögerte entschieden), fand sich im Nachlaß Hans Dieter Müllers (Fundort ist die Friedrich-Ebert-Stiftung), der damals Schmidts Einladung bei Hans Werner Richter energisch betrieben hatte. Schmidt hatte Fragmente notiert, die er bei einer Lesung noch rechtzeitig ausfüllen konnte.

Das Manuskript zeigt zwei Handlungsstränge. Ein Ich-Erzähler unterweist ein Kindermädchen in der nahen Kreisstadt, und zwar immer in der Zeit nach der Lateinnachhilfestunde, die er dem Sohn des Hauses zu geben verpflichtet ist. Er sucht dem Mädchen näherzukommen. Auf einer zweiten Ebene erörtert ein älterer, literaturerfahrener Sklave (ursprünglich stammt er aus Thessalien) mit einem verwöhnten Römersohn Fragen der Poetik des Aristoteles.

Der Text beginnt mit den Worten »Der Mond, auch er fein = säuberlich card = anisch aufgehenkt, kellte Kasein übern Sandweg: heißt kein Sternbild über ›Reiterverein‹ ?« Die Notiz endet mit den Worten »Das verwaschene Milchgesicht oben sah uns sinnend zu«. Auch hier dürfte der Mond gemeint sein, dessen verschiedenartiges Licht den Text begleitet. Inhaltlich geht es um die »Tragödie als Lebewesen« im 23. Kapitel des Traktats über die Dichtkunst, eine relativ späte Stelle in den einschlägigen Ausführungen des Aristoteles. Bei der Deutung stützt sich der Ich-Erzähler, der sich F. Hauswedell nennt, auf Wolfram Ette (von dem er zum Zeitpunkt der Erzählung nichts wissen konnte, da Ette sein Buch erst schreiben wird) und dessen Buch Die Aufhebung der Zeit in das Schicksal.

Es stehen nämlich in der Evolutionsgeschichte der Dramen, die wie bei menschlichen Lebensläufen die allmähliche Verfertigung der »Überraschung« und des »Vergnügens« an der Mimesis realer Handlungen (durch Spiel) beschreiben, der Anfang (die Arché) und die Metabasis (also die Wende) entweder zum Glück oder zum Unglück, einander gegenüber. Das unabwendbare Ende, das jede glücklichere Alternative ausschließt, hat seine Macht nur dann, wenn man von der Abgeschlossenheit der Anfänge ausgeht. Wenn also das Kindermädchen sich dem Ich-Erzähler hingibt, so kann dies zu einem unglücklichen Ausgang der Affäre für beide Liebesleute führen, falls sie unerfahren sind. Geht man aber von der »Unabgeschlossenheit der Vergangenheit« aus, so teilt sich diese auch der Zukunft mit. Viele glückliche Erlebnisse aus der Zeit davor, so berichtet jetzt auf der zweiten Ebene der kluge philologische Sklave, können sich auch zu einem glücklichen Ausgang verdichten, wenn die »Teilnehmer einer Liebesgeschichte im Augenblick leichtsinnig handeln«. Ohne leichten Sinn aber, wird dann der Gedanke wieder auf der Ebene des Ich-Erzählers fortgesetzt, handelt keiner von beiden, und die kostbare Stunde (nach der bezahlten Nachhilfestunde) vergeht durch bloßes Reden ohne Handeln. In diesem Augenblick greift der Ich-Erzähler nach Hautteilen seines Gegenübers und wird freundlich abgewehrt.

An dieser Stelle notiert Schmidt längere Passagen aus der Arbeit von Wolfram Ette. DIE EVOLUTION IST EINE BASTLERIN. SO BASTELT SIE AUCH BEI DER GENESE DER TRAGÖDIEN. Dabei gibt es, folgt man der Poetik des Aristoteles, kein subjektives und kein objektives Gegenüber (wie im modernen Theater), sondern wir sind umfangen von der Handlung in ihrer Ganzheit, in der Einheit von Ort und Zeit; aller Ausgang ist also mit dem gesetzten Anfang besiegelt. Der Witz aber liegt in der Frage, so der Ich-Erzähler nach Arno Schmidt und dieser nach Wolfram Ette: Was genau ist der Anfang? Wird bei dem Anfang (und damit meint der Ich-Erzähler die aufkeimende Einfühlung des jungen Kindermädchens, die auf seine eigene antwortet) etwas VERGESSEN, unterdrückt oder gleich anfangs eine falsche Wahl getroffen, dann ist auch am Ende, am Telos des tragischen Wendepunkts, ein Ausweg möglich. Versuchen wir doch, Anfänge zu bilden, sagt jetzt wiederum der erfahrene Sklave zu dem Römerkind, das einmal Statthalter oder Senator sein wird. Gesetzt den Fall – jetzt wieder der Ich-Erzähler –, Ödipus hätte einen Cousin. Dieser führt nicht das Leben seines fluchbeladenen Verwandten. Hier könnte eine schöne, ja gemütliche Liebesgeschichte herausschauen.

An dieser Stelle greift das Kindermädchen mit einem Beitrag ein, einem längeren Monolog. Bei Hautkontakten und Beisammensein sei es stets schön, wenn es lange dauere. Dies entspreche, das habe sie gelesen, einer »Wiedergeburt vom Tode«. Die Antwort des Ich-Erzählers hierauf hat Arno Schmidt nicht ausgeführt. Das wollte er wohl noch tun, sobald er wüßte, daß er die Geschichte in der Gruppe 47 wirklich vorläse.

Der Text setzt sich dennoch fort, und zwar durch eine Erzählung des philologischen Sklaven, der sich merkwürdigerweise und anachronistisch auf Anton Bierl und dessen Ausführungen über den griechischen Roman Daphnis und Chloe stützt. Dort wird der allmähliche Gang der Erzählung über vier Bücher hinweg analysiert. Es wird geschildert, wie lange zwei Jugendliche benötigen, bis sie schließlich das überwältigende Gefühl der Liebe, die als Krankheit beschrieben wird, durch drei Heilmittel: »den Kuß, die Umarmung und das Nackt-beieinander-Liegen« in den beide befriedigenden Sexualakt überführen können. Das dauert vier Sommer und Winter. Durch folgende Zeichnung wird das bei Arno Schmidt skizziert:

Können Erzählungen, fragt am Ende der Sklave aus Thessalien, die ein tragisches Ende besitzen, in größerer Länge erzählt werden als Erzählungen über die allmähliche Verfertigung von Lust, wenn doch Dritte hier Beiträge leisten¹ und so das epische Prinzip anders als bei Trojas Untergang Platz greifen kann? Das letzte Wort in dem Text hat der jugendliche Römersohn, zu dem sich der alte Sklave offenkundig hingezogen fühlt und von dem er sich gern wärmen lassen würde (was er sich aber nicht traut): Er weist auf den Mond hin, der kühl und keusch das Geschehen bescheint und sich über 2000 Jahre hinweg in seiner Handlungsfolge wohl wenig verändert, auch wenn er sich jährlich vier Meter von der Erde entfernt, und der insofern, aber nur für Sternkundige erfahrbar, ein Bild des Abschieds darstellt. Man wird traurig über das »Milchgesicht Mond«, sagt der kleine Römer, den Arno Schmidt einen »Milchbart« nennt.

»Eine dem Zwerchfell vergleichbare Struktur besitzen außer den Säugetieren nur die Krokodile«

Wer den Galeriewald an einem Flußufer in Afrika sieht, schrieb Arno Schmidt, der nie dort war, blickt auf das Gelände, in dem unsere Urahnen ihre ersten glücklichen Tage verlebten. Dort, zwischen Savanne und Flußufer, unter Bäumen, erlebten sie erstaunt, auf zwei unsicheren Staken oft bis zur Brust im Wasser watend, wo man die Fische und Krebse nur greifen muß, das HOCHGEFÜHL DES AUFRECHTEN GANGES. Das Eiweiß war hochkonzentriert und angenehmer zu schlucken als das zähe Muskelfleisch rennender Tiere (die man auch nicht gleich zur Hand hat, wenn es einem nach ihnen verlangt).

Körperliches Zeichen dieser Wende zur Aufrichtung des Körpers ist das Zwerchfell, das den nunmehr nicht mehr vierbeinig hingegossenen, sondern nach oben gestapelten Körper in zwei Sphären teilt. Das OBEN mit dem Atem, dem Herzen, dem Gehirn (der Seele der späteren Pythagoreer), das UNTEN: der Magen, die Geschlechtswerkzeuge, die Därme, die Beine (die Arbeiter, die Sklaven). Dazwischen, weder auf die Kommandos von oben noch auf die von unten wirklich hörend, ein starker Muskel: das Zwerchfell, das Kind des aufrechten Ganges.

Es handelt sich um eine »Muskel-Sehnen-Platte, die den Bauchraum und die Brusthöhle voneinander trennt. Im antiken Griechenland hielt man das Zwerchfell für den Sitz der Seele«. Verblüffend ist aber nicht bloß die Wirkung dieser Sehnen- und Muskelfläche als Trenner, sondern ihre Unbeherrschbarkeit: wenn etwas zum Lachen reizt. Nach Auffassung des Katalanen Calixto Bieito stecken im Zwerchfell die »Partisanen des Charakters«. Das Zwerchfell stirbt sowenig beim Tode eines Menschen, wie die Gegenwehr und Verzerrungslust, die im Witz steckt, früher stirbt als die ganze Menschheit.²

Die eigensinnige Schäferin

Den gewaltsamen Tod ihres Geliebten verzieh sie niemandem. Sie verließ das Vaterhaus. Den Vater beschuldigte sie, den Toten, dessen Haupt in ihrem Schoß lag, umgebracht zu haben. Keine Gastfreundschaft nahm sie mehr an, kein Obdach wollte sie haben. Sie hütete ihre Herde im Winterwald. Die Wärme der Tiere genügte ihr. Sie galt als schwachsinnig.

Nie sah einer sie einen Fluch aussprechen oder drohen. Wer ihr aber krumm kam, geriet ins Unglück. Ein Gastwirt des Dorfes, der ihren Hund verletzte, stürzte sich Tage später in einen Brunnen. Physisch besaß sie keine Kräfte, die so etwas bewirken konnten. An geistige Kräfte, die Unheil bringen, mochte im Ort niemand glauben, weil sich dann Abgründe aufgetan hätten, was die eigenen Wünsche und die der Nächsten betraf, deren Existenz einer nur zugeben kann, wenn sie sich nicht erfüllen. Ein Poet, der über die Schäferin eine seiner besten Kurzgeschichten schrieb, nannte das Mädchen »hintersinnig«. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie noch und führte ihre Schafe unter freiem Himmel dahin.

Hermann und Dorothea 1945

In Schleswig-Holstein haben noch im April 1945 Gemeindevorsteher bei dem zuständigen Oberpräsidenten interveniert mit dem Vorbringen, ihnen seien in übermäßigem Umfang Ostflüchtlinge zugeteilt worden. Junge Männer befanden sich in jenen Tagen im Krieg. Insofern war niemand da, der die aus Westpreußen geflüchtete junge Frau, die sich Rieke nannte, in die Familie oder das Unternehmen (im konkreten Fall ein Druckereibetrieb) hätte aufnehmen können. Die Frau war als im Saargebiet zwangsentwurzelte Evakuierte nach Schneidemühl in Westpreußen transportiert worden, von dort nach Schleswig-Holstein geflohen, dort unter Ablehnung der Aufenthaltsbewilligung weiterbefördert worden ins nördliche Niedersachsen. Dort traf sie, wie Arno Schmidt es beschreibt, auf den Hobbydichter Georg Düsterhenn. Sie war als Magd und Faktotum beschäftigt und wurde von ihm aus diesem Status nicht gerettet. Noch in den sechziger Jahren lebte sie wie »liegengeblieben im traurigen Zug der Vertriebenen«.

Das schreibwütige Selbst

»Die Verzwicktheit des Universums treibt, scheint’s, einem neuen Maximum entgegen.«

So besteht der Poet aus einer Fülle sensibler Haare (wie jenen in der Mähne der Medusa), oder er besitzt Tentakel, sein Gehirn lateralisiert also und kann mit seinem tatenlustigen Ohr das Gute und das Böse vor sich sehen und etwas beschreiben, das nirgends in der Welt existiert. Dieses VIELFALTWESEN hat einen evolutionären Vorteil gegenüber jeder Einfachheit.

Am Schluß einer gewissen Periode seines Schaffens folgte Arno Schmidt einem Stundenplan, in dem er sich und sein Selbst, das schreibmächtige, jeweils in die Rolle eines früheren Schreibers einfügte. Eine Stunde lang bewegte er sich in der Uniform eines Christoph Martin Wieland, dann wieder, eine Kinderlaune, veränderte er sich auf eineinhalb Stunden in den besten Freund des bereits vom Wahnsinn geschlagenen Nietzsche, den Theologen Franz Overbeck. Wie mußte der kämpfen gegen die Fälschungen von Nietzsches Schwester! Zuletzt verwandelte sich Arno Schmidt (einschließlich seiner Träume, in denen er die Rolleneinteilung nicht vollständig beherrschte) in einem Wochenlauf in 168 unterschiedliche Personen, von denen jeweils diejenige auf Kosten der anderen etwas länger überlebte, in der sich aufzuhalten ihm Lust bereitete.

Eine solche NEBENEINANDERSCHALTUNG entspricht unserem zweigeteilten Gehirn (die beiden Hälften durch tausend Trampelpfade, Schmugglerfährten und Geheimgänge verknüpft), dessen Eigentätigkeit niemand schubsen muß oder kann und das als ÜBERLEBSEL die extrem lange Evolution zwischen der Eiszeit vor 500 Millionen Jahren und dem Dorf Bargfeld überbrückt (oder tunnelt). Wir wären ohne dieses »Hirschgeweih aus Phantasie« nicht überlebensfähig. Und wir könnten keinem Teenager imponieren, den wir in der Kreisstadt treffen, so Schmidt, wenn nicht der Kopf in der Lage wäre, mehr als 180 unterschiedliche Dinge im Chor zu denken, also gleichzeitig.

Danksagung

Rainer Stollmann, dem besonderen Kenner der grotesken Literatur, verdanke ich Hinweise, die in den Text eingegangen sind. Thomas Combrink verdanke ich die Idee für diesen Gruß. Dem Bargfelder Boten (Arno Schmidt 1914–1979, Chronik von Leben und Werk, Lfg. 375–379 / 18. Januar 2014), herausgegeben von Friedhelm Rathjen, bin ich stark verpflichtet.

¹ Daphnis und Chloe lernen sich bei einem Fest des Dionysos kennen, während dessen sich die Geschlechter bei Musik näherkommen (2,1-2,222). Die anzüglichen Umstände irritieren das Gefühl der einander heimlich Liebenden, die das aber noch nicht wissen. Es zieht sie in die Einsamkeit ihrer Weidegründe zurück. Dann tritt Philetas zu ihnen und weist sie durch Erzählungen in die Geheimnisse des Eros ein, ohne exempla keine Liebe. Im dritten Sommer wird Daphnis dann durch Lykainions sexuelle Unterweisung zum Mann. Inzwischen soll Chloe durch Entscheid der Eltern demjenigen zur Frau gegeben werden, der am meisten bietet. Daphnis kann mit gefundenem Geld Chloes Hand gewinnen. Im vierten Jahr kommt es zum Ehevollzug. Ohne Drittintervention kein glücklicher Verlauf der Handlung. Das ist, darauf weist Arno Schmidt hin, der Unterschied zu der Tragödie in der Poetik des Aristoteles, in der die Hermetik des Schicksals Drittinterventionen generell ausschließt.

² »Eine dem Zwerchfell vergleichbare Struktur besitzen außer den Säugetieren nur die Krokodile.« Herodot, der selbst den Nil bereiste, berichtet von Krokodilen, die ihre Lachlust nicht unterdrücken konnten. Den Gegensatz dazu bilden die Krokodilstränen. Dann lachen diese Tiere nicht, so Herodot, weil sie leiden. Arno Schmidt hat seine Beobachtung hinsichtlich des Zwerchfells, nachdem er sich Freuds psychoanalytischer Theorie zuwandte, erweitert. Die drei seelischen Instanzen (Unbewußtes, Über-Ich, Selbst) ergänzt er um eine vierte Instanz: die Anfälligkeit für das Lachen, mit Sitz im Muskel zwischen Brust und Bauch.