Eine Nachrichtensprecherin verliest das Programm der Putschisten. Der Schweiß quillt unter ihrem Make-up hervor. Dieser Putsch hat kein Gesicht. Besser gesagt, er leiht es sich. Eigentlich stiehlt er es. Ein Putsch ohne Gesicht kann nicht funktionieren. Das weiß hier jedes Kind.

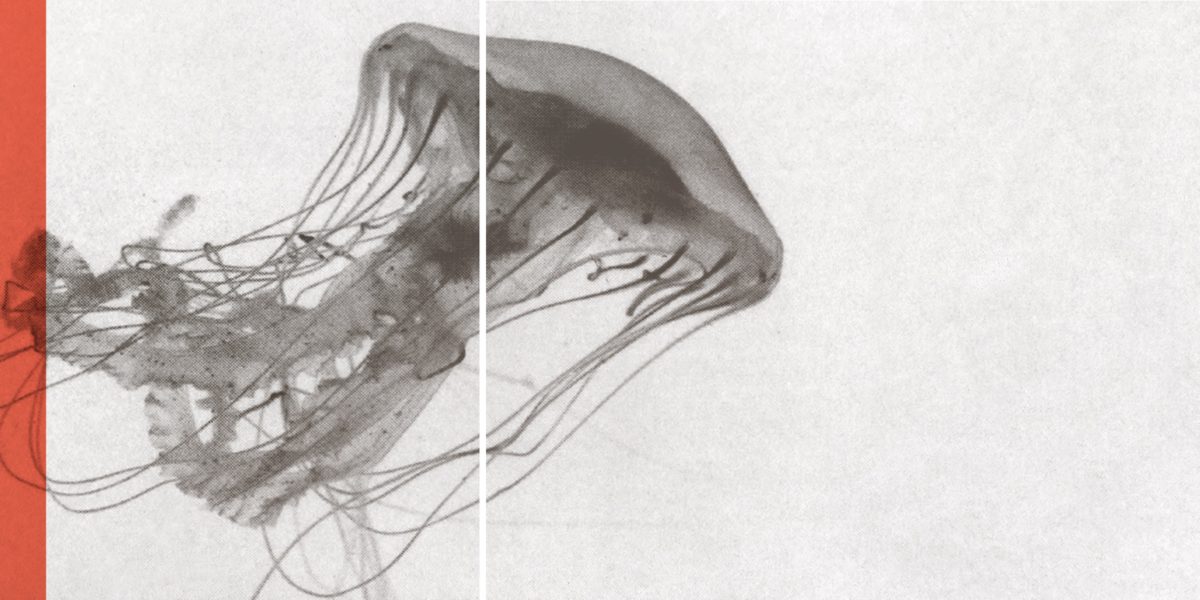

Erdoğan tritt auf. Face-Time. Das Gesicht, geisterhaft, vermeldet: Keine Sorge. Es sieht zerbrechlich aus. Ich sehe durch die glasige Stirn, auf Tayips Angst und wie sie Turnübungen macht. Wer könnte sich einem My an Pathos erwehren: Es beruhigt mich, dich zu sehen. Der Präsident war abgetaucht, nachdem eine Spezialeinheit sein Hotel beschossen, seinen Sicherheitschef tödlich getroffen und ihn selbst um nur 15 Minuten verpasst hatte. Wie eine Qualle steigt er aus der Dunkelheit auf, jetzt, lichtdurchwirkt, bringt er die Kühle einer Tiefseerinne zum Ausdruck. Ich denke an Augusta, die überflutete antike Stadt, die auf dem Grund des Seyhan-Stausees residiert. Meine Bierdose umklammernd, gehe ich auf die Dachterrasse und stelle mir vor, der Putsch würde doch noch erfolgreich verlaufen. Aus einem fadenscheinigen Grund würde die Junta den Stausee abpumpen lassen und sich in den 2000 Jahre alten Trümmern einrichten. Abgeordnete aller Parteien würden an antike Säulen gelehnt hingerichtet.

Der See wird von den versprengten Lichtern der Stadt punktuell erleuchtet, schwarze Schatten fegen über die Wasseroberfläche. Kampfjets. Die Fenster zittern, die Türen beben in ihren Angeln. Die Überschallknalle lassen den Hahn, der im Orangenhain beheimatet ist, aufjaulen. Die Hunde der Gated Community stimmen ein dunkles, kurzes Bellen an. Die Fledermäuse, die tagsüber in den Regenrinnen hängen, flattern obsessiv um eine Ecke des Hauses, als sei dies ihre Art, sich Zutritt zu diesem Gemäuer zu erbitten.

Zwei Tage später. Veysel twittert Liebeslyrik, Veysel telefoniert mit seiner Liebsten. Veysel ist verlobt und heiratet bald, wenn er das nötige bisschen zusammengekratzt hat. Veysel bewässert das Tulpenbeet, Veysel sucht den verschollenen Labradoodle eines Hausbesitzers im benachbarten Orangenhain. Veysel ist einer von vier Wächtern, die im Schichtdienst die Gated Community gegen Außenfeinde verteidigen sollen. Ich sitze auf der Veranda und ersinne meinen Trip nach Karatepe.

Es liegen dicke Wolken auf den Hochhäusern auf der anderen Seite, Adana erstickt. Von der Airbase Incirlik kommen immer mal wieder hohle Knalle. Veysel kommt um die Ecke gewirbelt. »Was war das?«, frage ich. »Sie jagen Verbrecher.« »Ich mache mir Sorgen.« »Solange Sie keine fahnenflüchtigen Offiziere im Depot verstecken, Akın bey …« »Ja, ich schaue gleich mal nach«, sage ich.

Im Fernsehen werden die Bilder fahnenschwenkender Menschen gezeigt, die sich auf Plätzen überall im Land zusammenrotten. Die Entdeckung des Split Screens: rechts und links Expertengequassel und im mittleren Bild Menschenmeere in Konya, Rize, Izmir … Zähe, träge Menschenmassen. Ich rufe meinen Großvater in Istanbul an. »Was sagst du zum Putsch?«, frage ich. »Alles wie gehabt«, sagt er. ›Alles wie gehabt‹ bedeutet, dass er in der Patisserie gegenüber seiner Wohnung sitzt, in seinem zerknitterten Anzug, wie beinahe jeden Tag in den letzten 30 Jahren, und sich durch Textstapel wühlt, Dinge auf lose Zettel notiert oder auf die Kreuzung starrt. Er erzählt vom 80er-Putsch, dass die Hälfte seiner Klasse tot war, linke und rechte Studenten, die einander im Zuge der Studentenrevolten lynchten. Ich erinnere mich an das Einschussloch in seiner Balkontür, das er mir Ende der 90er-Jahre zeigte. Er hatte es wie eine Trophäe in der Tür behalten und nicht ausbessern lassen. »Wenn es im Winter zieht«, sagte er, »dann erinnere ich mich genau an ihre Gesichter«, bedeutungsschwer nickend, dann lachte er, sagte: »Es stört mich nicht.« Er habe damals, als die Junta bei ihm zu Hause vorbeikam, um seine Bibliothek zu durchstöbern, dem Offizier erklären müssen, dass Ernst Jünger kein kommunistischer Autor sei. »Ich weiß nicht, ob ich morgen nach Karatepe fahren soll …« »Nimm einen Wächter mit«, sagt er. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich gehe raus und suche Veysel. Er steht mit dem Gartenschlauch vor einer Zeder und telefoniert. Wir verabreden uns für den Nachmittag des nächsten Tages. »Wir nehmen mein Motorrad«, sagt er, nachdem er Rücksprache mit seiner Liebsten gehalten hat.

Ich fahre einkaufen. Das Treiben in der Innenstadt ist alltäglich, aber gedämpft. Die Menschen sprechen leiser als sonst, und man findet Sitzplätze in den Franchise-Cafés, was wirklich irritierend auf die Bewohner der Innenstadt wirkt: Sie stehen vor den vereinzelten leeren Tischen und trauen sich gar nicht, sich zu setzen. Sie stehen da wie Menschen, die viel Geld gefunden haben. Sie können ihr Glück nicht fassen und schauen sich ein paar Mal verstohlen lächelnd um. Ob es nicht doch ein Spaß ist, den sich jemand mit ihnen erlaubt? Ein kleines Grüppchen syrischer Kinder läuft türkische Flaggen schwenkend über den Ziya-Paşa-Boulevard und skandiert den Namen Erdoğans. Zwischendurch stoppen sie, um die Blumenkübel einer Starbucks-Filiale zu überspringen und die Segelschuhe tragende Klientel um ein paar Kuruş anzuhauen. Ich renne, besoffen von der eigentümlichen Atmosphäre, in den Rota-Deli, kaufe Oliven und Schafskäse und mache mich auf den Heimweg.

Raoul Schrott behauptet, die neo-hethitische Burg Karatepe habe Homer (den er im Übrigen für einen Bürger Kilikens hält) als Blaupause für Troja gedient. Eine Beleidigung für eine ganze Menge verdienter Homer-Forscher. Ich stelle mir ein paar tattrige alte Männer mit klapprigen Brillengestellen vor, die ihren studentischen Hilfskräften einbläuen, Schrott sei des Teufels und beschmutze das Fach mit seiner Populärwissenschaft. Irrelevant. Schrott ist im Recht, allein schon weil das Ferienhaus meiner Familie nur 130 km von Karatepe entfernt ist. Ich stelle mir gerne vor, wie Achill sich und seine Männer in Adana, damals Adaniya, bei ein paar luwischen Pferdehändlern mit Qualitätsrössern eindeckt, um anschließend gen Troja zu ziehen. Außerdem treffen die präzisen Landschaftsbeschreibungen in Homers Epos wirklich auf Kiliken zu und in keiner Weise auf die Landschaft, in der Schliemann seine persönliche Ilias imaginierte.

Auf Veysels Motorrad fahren wir an der Çukurova-Universität vorbei. Auch hier musste ein Dekan seinen Hut nehmen. Wir fahren an den Kasernen der Luftwaffe vorbei, auf denen verdächtiges Schweigen liegt. Ein knutschendes Paar mit einem kleinen Hund, einem aufgeblähten Wollknäuel, steht auf dem Bürgersteig in der Nähe der Einfahrt, die mit großen Betonklötzen und Panzersperren blockiert ist. Wir fahren weiter, vorbei an Kozan, vorbei an Incirlik, der großen Airbase, auf der Amerikaner, samt nuklearem Equipment, Deutsche und Saudis stationiert sind. Und nicht zuletzt auch die türkische Luftwaffe, die von hier aus den Putsch geplant hatte.

Wir fahren in Richtung Nordosten und folgen dann dem Flusslauf des Ceyhan. Bei Cevdetiye ist das Schilf so dicht, dass es eine riesige Furt unbegehbar macht, an einer schmaleren Stelle baden Kinder, ihre Klamotten haben sie am Fuß einer Palme aufgetürmt. Dann entzweien sich Fluss und asphaltierte Straße. Wir fahren an Kastabala vorbei, die antiken Säulen leuchten orange in der Nachmittagssonne. Die Straße schlängelt sich durch die ersten Ausläufer des Taurusgebirges. Der Nadelwald könnte auch in Schweden sein, er markiert ein gigantisches Naturschutzgebiet, das sich bis zum Amanosgebirge erstreckt. Veysel erzählt zwar die ganze Zeit etwas, ich verstehe ihn aber schlecht, wegen des Fahrtwinds. Er fährt sehr schnell, schneidet Kurven, ich bin also damit beschäftigt, die Umgebung wahrzunehmen und mich gleichzeitig gut festzuhalten. Ich sage zwischendurch einfach: »Ja«, oder: »Unglaublich«, was Veysel Anlass gibt, wieder fünf Minuten zu monologisieren. Ich vernehme nur Wortfetzen. Es geht ums Heiraten, seinen Vater, Murat Usta, einen der wenigen wirklich fähigen Handwerker in der Gegend und um die türkische Republik. Die Straße erinnert mich an die Anfangseinstellung von Shining, und zu beiden Seiten rauscht in einer unwahrscheinlichen Gleichmäßigkeit an uns vorbei: der Zedernwald. Wir fahren nach Twin Peaks, denke ich. Wir kommen an Steinhäusern vorbei, vor denen sich Ziegen tummeln. Irgendwann zeichnet sich hinter den Zedern ein See ab, schließlich verläuft die Straße parallel zum See; wieder ein Stausee, der einen Teil der Burgmauern von Karatepe verschluckt haben soll. Wir erklimmen den Hügel, Veysels Motorrad pfeift, am Fuß des Abhangs, am Ufer, steht ein einsamer hölzerner Pavillon. »Sehr japanisch!«, schreie ich in Veysels Ohr. Er nickt. Ich schlage ihm vor, mit seiner Liebsten für ein Picknick herzukommen. »Hier komme ich höchstens hin, um zu sterben«, schreit er. Ich nicke. Schließlich stehen wir vor einem gigantischen Tor. Ein deutscher Schäferhund bellt uns an, er ist an einer Kette im Boden, neben der Büste Halet Çambels, verankert, der Urmutter der türkischen Archäologie, die hier über viele Jahrzehnte die Ausgrabungen leitete. Das Museumsgebäude ragt unter den ganzen Zedern hervor, wie ein gigantischer Grabstein. Unter dem osmanisch anmutenden Vordach führt eine kleine Treppe zu einem Raum in der zweiten Etage, in dem Licht brennt und sich etwas bewegt. Ein junger, zierlicher Wachmann erscheint erst in einem der großen Fenster, dann kommt er auf die Treppe und schaut uns an. Wir steigen vom Motorrad, mit zittrigen Beinen staken wir auf das Tor zu. »Wir haben geschlossen«, ruft der Wachmann von der Treppe zu uns herab. »Geschlossen?« »Ja. Heute ist Montag.«