Eine eigentümliche Frenetik ergreift die Menschen bei der Vorstellung, dass die Maschinen ihnen die Arbeit abnehmen, selbstredend. Besonders heikel wird es bei der Vorstellung, dass die Maschinen ihnen die Kunstarbeit abnehmen. Ob enthusiastisch oder bedenkenvoll, neue Techniken werden immer von Aufregung begleitet, sei es die Photographie, seien es die rotierenden Tafeln eines Poesieautomaten, die Rechnungen hinter einer stochastischen Musik oder die Algorithmen von Übersetzungsmaschinen: Es ist eine offene Liste. (Ein malender Schimpanse gehört nicht in diese Reihe, aber wirft eine ganz ähnliche Frage auf.) Besonders zugespitzt: Is the artist necessary for making art today?, fragten vor kurzem Swantje Lichtenstein und Tom Lingnau und erhielten eine große Vielfalt von Antworten.

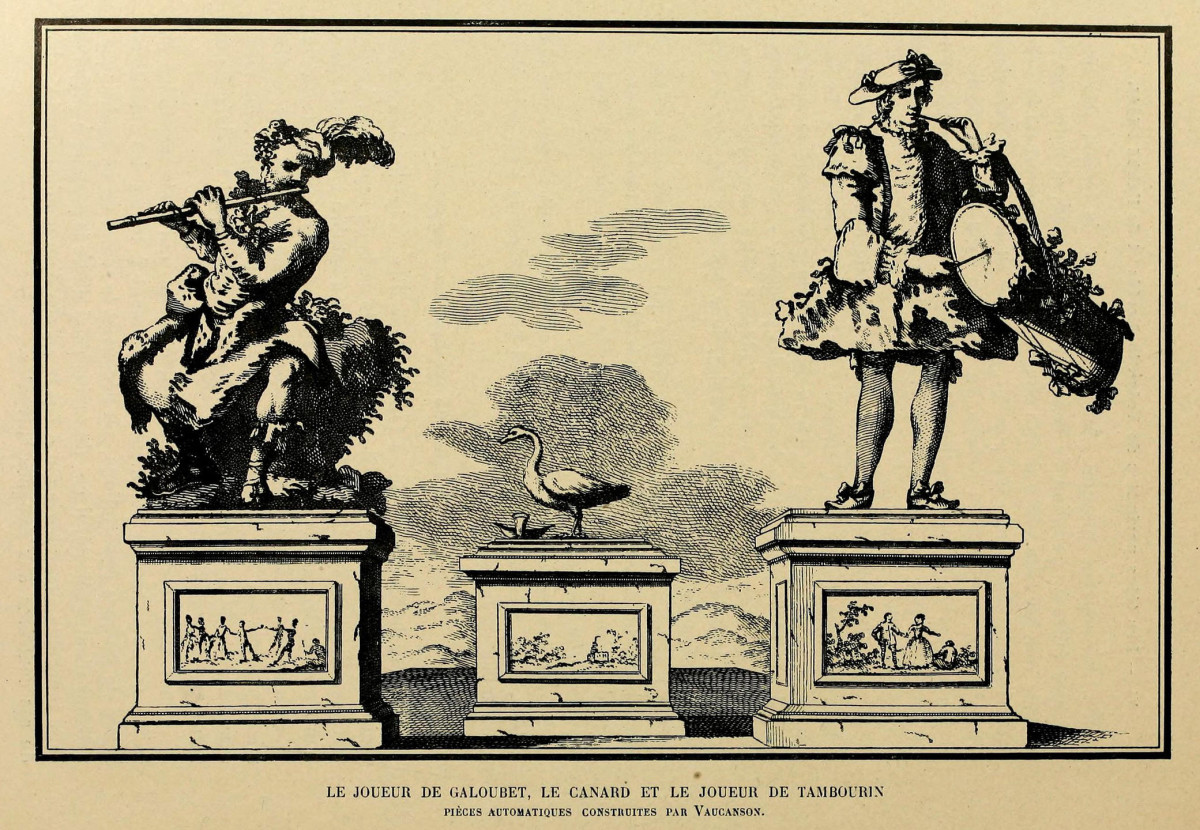

Die Frage ist, enthusiastisch oder bedenkenvoll, was daran mehr als eine virtuose Spielart des trompe-l’oeil ist, mehr als eine täuschend echte Vorspiegelung eines Umstandes, der nicht der Fall ist. Ist es der Fall, dass uns eine Maschine die Kunstarbeit abnehmen kann? Besonders im 18. Jahrhundert floriert die Begeisterung für Automaten und Maschinen, die sich als Lebewesen geben, für Schachautomaten, ob nun mit menschlichem Steuermann oder nicht, für Musikautomaten, frühe Roboter. Die Konstrukte sind freilich minder mechanisiert als heute, aber nicht minder phantasiebegabt. Besonders Musikautomaten werden verstärkt in Angriff genommen. Sie reichen von den frühen Automatenvirginalen Samuel Bidermanns (um 1600), von dem Flötenautomaten Jacques de Vaucansons (1737) oder seiner mechanischen Ente (1738), die sogar über einen mechanischen Darm verfügte (der Zusammenhang mit Piero Manzonis Merda d’artista, 1961, ist zwingend), über Johann Nepomuk Mälzels Panharmonikon (1805), bis zum Reproduktionsklavier, wo trompe-l’oeil triumphiert. Um 1770 bauten Pierre Jaquet-Droz und sein Sohn Henri-Louis menschenförmige Automaten, von denen einer sogar schreiben konnte. Aber von Kempelens berühmter Schachtürke (1769), der einen menschlichen Steuermann versteckt, markiert prägnant die technische Machbarkeit: Die Musikautomaten können Musik abspielen, aber keine erfinden. Welches Vermögen, welcher Begriff bezeichnet diesen Überhang, der Mensch von Maschine trennt? Seele? Oder ein kleinerer Begriff, in den sich im Zuge der Begriffsverfeinerung das Rätsel zurückgezogen hat? Die eben genannten Maschinen geben zu denken und werfen Fragen auf. Es muss nicht ausdrücklich von einem selbstspielenden, z.B. mit Walzen programmierten Klavier die Rede sein: Musik, Maschine und Mensch stehen in einem speziellen Verhältnis. Sie beobachten sich gegenseitig.

Eine seltsame Pirouette mit solchen Gedankengängen vollführt Julien Offray de La Mettrie: Der virtuose Musiker wird zum Beispiel dafür, dass der Mensch eine Maschine ist. In einer der medizinischen Passagen des L’homme machine (1747) treibt er die Seele aus der belebten Materie; es brauche keine Seele, um unbewegt das Leben zu bewegen, da das Leben selbst Bewegung sei. La Mettrie sucht nach einem Beispiel, nach einem Phänomen, das menschliche Leistung ist und vor dem die These einer steuernden Seele implodiert. Es bedarf eines Beispiels, das jenes Gedankengebäude total überlastet und seine Unbrauchbarkeit als Erklärung von Welt offen vor Augen stellt. La Mettrie spart sonst nicht mit Exempelketten, in denen noch das Zucken einer abgeschnittenen Maulwurfspfote seinen Platz findet, für diesen Schlag aber braucht er nur ein einziges Beispiel:

Um die Stahlsche Hypothese zunichte zu machen, muss man nicht so viele Anstrengungen unternehmen, wie man es – wie ich sehe – vor mir gemacht hat. Man braucht nur die Blicke auf einen Geiger zu werfen. Welche Geschmeidigkeit! Welche Behendigkeit in den Fingern! Die Bewegungen sind so gelenk, dass es fast so erscheint, als ob sie nicht aufeinanderfolgen. Nun bitte oder vielmehr fordere ich die Anhänger Stahls auf – die so gut über alles Bescheid wissen, was unsere Seele kann –, mir zu sagen, wie es möglich sein soll, dass diese so schnell so viele Bewegungen ausführt, Bewegungen, die sich so weit von ihr und an so vielen verschiedenen Stellen abspielen. Das bedeutet, einen Flötenspieler anzunehmen, der brillante Kadenzen auf einer Unmenge von Löchern spielen könnte, die er nicht kennt, und auf die er noch nicht einmal den Finger legen könnte. (Übersetzung Becker)

(Georg Ernst Stahl (1659-1734), gegen den sich das alles richtet, war ein bedeutender Chemiker und Arzt, der sich, ebenso wie La Mettrie, als Arzt dem Geschäft der Welterklärung zuwandte und u.a. die Seele zum Ursprung der Bewegung erhob, zum Ursprung mithin des ganzen Körpers, den sie sich selbst entlang einer alten Denkfigur um sich selbst herum baut. Dadurch gelangte Stahl einerseits zu beeindruckenden Schlussfolgerungen, wie den ersten Ansätzen der Psychosomatik, zog sich aber auch zielsicher den Spott der Skeptiker zu.)

Die Wahl eines Flötisten als Konterbeispiel ist sicherlich schlau: dem rationalen Virtuosen, der mit Haar und Darm Schwingungen erzeugt, wird der märchenhafte Virtuose entgegengestellt, der mit seinem Atem agiert: Atem für Seele, für all die eingehauchten Ursprünge und Prinzipien des Lebens. Der »seelenlose Virtuose« – was heute noch feuilletonistische Floskel der Ablehnung ist, ist bei La Mettrie große Feier, triumphale Polemik, empirisches Filetstück.

Denis Diderot hingegen zieht zum Vergleich mit dem Menschen ein Cembalo heran. Er ist Materialist, aber doch kein Mechanist. Ihn scheint eine Crux zu beschäftigten, die ich sehr gut nachvollziehen kann: Die Beobachtung, dass der Mensch rationalkühl betrachtet zwar durchaus wie eine Maschine funktioniert, aber unterm Strich eben doch keine Maschine ist. Viele Redensarten überbrücken diese Kluft, etwa die häufige Entlehnung von Begriffen, die die Funktionsweise von Computern erläutern, als Metaphern für die Funktionsweise des Menschen (man speichert etwas ab, nachdem man es durch eine lange Leitung auf den Schirm bekommen hat; unsere Computer hingegen fangen sich einen Virus ein). Die Kluft bleibt, da wir durch immer leistungsfähigere Computer gleichbleibend nicht verstehen, was den Menschen von diesen unterscheidet. Geist wäre ein Name für diese Kluft. Oder spirito, ein Blutdunst, der so feinstofflich ist, dass er zwischen materieller und immaterieller Welt vermitteln kann. Diderot treibt diese Eigenschaft aus dem Cembalo heraus, einem stark zur Maschine tendierenden Instrument, das gerade noch einen menschlichen Spieler nötig hat.

Der Entretien entre d’Alembert et Diderot (1769) ist der erste Teil eines Triptychons, in dem Denis Diderot unter anderem seine »Biologie« ausbreitet und einen Höhepunkt in der literarischen Rahmung philosophischer Dialoge erreicht. (Ein malender Schimpanse gehört nicht in diese Reihe, schrieb ich oben; im letzten Teil dieses Triptychons wird die Frage aufgeworfen, ob man Affen taufen könne, und dazu die Anekdote erzählt, dass der Kardinal de Polignac zu einem Orang-Utan im Jardin du Roi gesagt hat: »Sprich nur ein Wort, so taufe ich dich.«) Diderot bringt nun ein »clavecin organisé comme vous et moi« an der Seite des »joüeur de violon« unter, aber auch gegen ihn in Stellung. Das Bild des Cembalos wird von der Gesprächsfigur »Diderot« selbst ins Spiel gebracht:

Das hat mich manchmal dazu verleitet, die Fasern unserer Organe mit vibrierenden, fühlenden Saiten (cordes vibrantes sensibles) zu vergleichen. Die fühlende, vibrierende Saite zittert nach, klingt noch lange, nachdem man sie angerührt. Es ist diese Schwingung, diese notwendige Resonanz, die den Gegenstand gegenwärtig erhält, während sich der Verstand bereits mit der Eigenschaft beschäftigt, die ihm zukommt. Aber schwingende Saiten haben noch eine andere Eigenschaft: sie bringen andere zum Schwingen – so ruft ein Gedanke den zweiten hervor, beide einen dritten, alle drei einen vierten und so weiter, ohne dass man eine Grenze der so erweckten, verketteten Gedanken festsetzen könnte (sans qu’on puisse fixer la limite des idées réveillées, enchaînées), bei einem Philosophen, der denkt oder sich in der Stille und Dunkelheit zuhört. Dieses Instrument macht manchmal erstaunliche Sprünge, und ein einmal erweckter Gedanke lässt manchmal eine ganze Harmonie aufklingen, die durch ein nicht zu verstehendes Intervall (un intervalle incompréhensible) von ihm entfernt ist. Wenn diese Erscheinung zwischen klingenden, fühllosen und getrennten Saiten beobachtet wird, wie sollte sie nicht vorkommen zwischen lebenden und verbundenen Polen, zwischen fortlaufenden und empfindenden Fasern? […] Das philosophierende Instrument hat Empfindung (l’instrument philosophe est sensible), es ist zugleich Musiker und Instrument. Da es empfindet, hat es das augenblickliche Bewusstsein des Tones, den es wiedergibt – als Tier hat es die Erinnerung. Diese angeborene Fähigkeit verbindet die Töne in seinem Inneren und schafft und bewahrt die Melodie. Geben Sie dem Cembalo Empfindung und Gedächtnis (de la sensibilité et de la mémoire), und sagen Sie mir, ob es sich nicht selbst die Melodie, die Sie auf ihm gespielt haben, wiederholt. Wir sind mit Gefühl und Gedächtnis begabte Instrumente. Unsere Sinne sind ebenso viele Tasten, die von der uns umgebenden Natur angeschlagen werden und die sich oft genug sogar selbst anschlagen. Hören Sie, was sich meiner Überzeugung nach in einem organischen Cembalo, wie Sie und ich es sind (un clavecin organisé comme vous et moi), abspielt. (Übersetzung Scheinfuss)

Über diese sekundären, sich fortpflanzenden und scheinbar selbsterzeugenden Schwingungen, also Obertöne, vollzieht Diderot (neben sensibilité und memoire) die Begeisterung der Maschine, ohne einen unbewegten Beweger zu brauchen; die Cembalomechanik ergibt ein deutlich anderes Menschenbild als das allseits beliebte Uhrwerk; die Vorgänge sind gerade nicht mehr linear, sondern sprunghaft, unvorhergesehen, clinamen. Wer eine Cembalotaste anschlägt, hört mehr als einen Sinuston: Dieser Überschuss, die Obertöne, erscheinen als eine kreative Selbsttätigkeit der Maschine, die Sprünge und Fortpflanzungen im Mechanismus erzeugen einen spirito in the machine (geradezu: in the shell). Inwiefern die Obertöne in einem Cembalo tatsächlich »nicht zu verstehende Intervalle« (intervalles incompréhensible) sind und tatsächlich von der Maschine erschaffen werden, das ist in diesem Zusammenhang geschenkt.

Was ist das Versprechen der Faszination, die ein Musikautomat auslöst? Kann er ein Spiegel sein, in dem der Mensch sich selbst sieht – und nicht einen oder mehrere Gattungskollegen, die gerade Musik machen? Alles, was der Spiegelmaschine fehlt ist sensibilité und memoire. In diesem Überhang thematisiert ein selbst spielendes Cembalo das Rätsel der menschlichen Selbstbetrachtung. Was ist dieser Überhang genau? Aber Olimpia seufzte bloß immer wieder: »Ach!«

Doch auch ohne Antwort lässt sich in diesem Überhang die Masse lokalisieren, die interessant wird für die Frage, ob die Maschine Musik auch machen kann oder sie nur abspielen. Oder Literatur, oder Malerei, es ist eine offene Liste. Der Oberton, durchaus in gewisser Weise metaphorisch verstanden, wird durch die Bauart des Cembalos ermöglicht. Was wäre sein Äquivalent in der Bau- und Funktionsart von Computern, von Algorithmen? Wird er bereits literarisch genutzt? Ist es zu unterscheiden, ob die Maschine selbsttätig will und spielt, oder ob sie nur nicht tut, was wir wollen? Ich weiß es nicht, nicht einmal, ob es möglich ist, aber ich würde es gerne wissen.