Eine Autorin, die bisher auf der Erde zu Hause war, nimmt jetzt den Mond ins Visier. Eine kleine Kolonie auf dem Erdtrabanten, besiedelt von skurrilen Milliardären aus aller Welt, bildet die Szenerie von Marjana Gaponenkos erstem Theaterstück Zu den Sternen.

Nur Mut!

Ein Mondspaziergang kommt mir wie der natürlichste Ausklang meines Lebens vor. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich als alte Frau den Erdaufgang vom Mond aus betrachten werde. Eines Tages wird es soweit sein: Ich schlüpfe in einen Raumanzug, besteige einen Spacelift und mache mich auf den Weg – ein Blick über die Mondoberfläche, auf die über den Horizont ragende Erdkugel, und ich habe keine Wünsche, keine Fragen mehr. Der Mond – ein Ort für melancholische Ästheten und alternde Dandys auf der Suche nach ihrem letzten erschöpfenden Abenteuer, einer eindeutigen Antwort: Ja, es ist alles nichtig –, einmal werde ich dort sein. Bei der Arbeit an meinem ersten Theaterstück Zu den Sternen hatte ich diese Gewissheit. Schließlich gibt es in meinen Romanen nur wenig Erfundenes. Ein Großteil meiner Geschichten ist mir widerfahren, bevor oder nachdem ich sie aufgeschrieben habe. Wenn ich mich auf diese Kuriosität meiner Biografie verlassen darf, wird es mit dem Mond nicht anders sein.

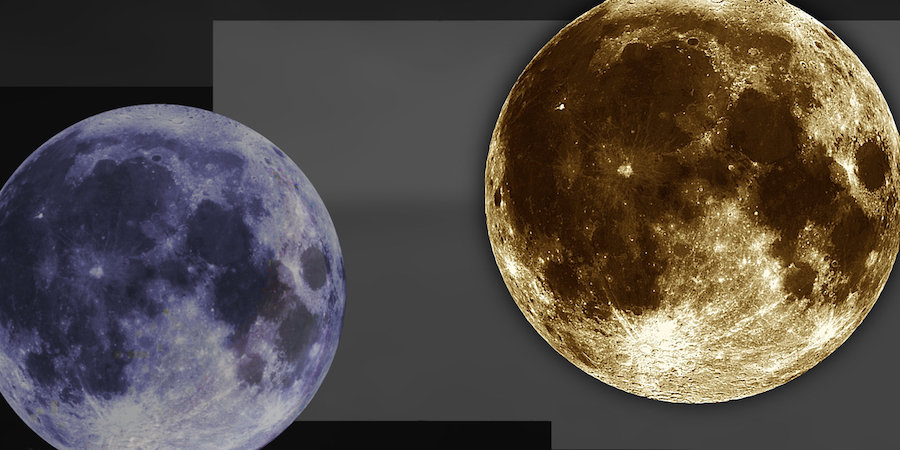

Die Mondoberfläche sieht aus, als hätte ein Brautpaar Riesen mehrere Teller im Staub zerschlagen. Selbst die ersten Mondfahrer waren von der Einöde entsetzt, die auf dem Erdtrabanten herrscht. Wie kann man so etwas lieben? Ein Gewirr von Kratern? Man kann, und man muss es sogar, wenn man bedenkt, dass der Mond ein Kind der Erde sein könnte. Der französische Mathematiker Henri Poincaré und der englische Astronom George Howard Darwin entwickelten diese Vorstellung. Nach ihrer Theorie hat sich der Mond von der ursprünglich schnell rotierenden Erde gelöst. Er ist ein Stück unserer eigenen Geschichte. Das heißt, die Liebe zur Erde ist Heuchelei ohne die Liebe zum Mond und zu den anderen Himmelskörpern. Und wenn schon nicht durch Liebe, so ist jeder von uns durch das 20. Jahrhundert mit dem Mond verbunden. So auch ich.

Ich schwebte noch nicht einmal als Gedanke im Äther, als Gagarin mit der Wostok 1 die Erde umkreiste. Und auch der Tag, an dem sein amerikanischer Kollege Armstrong den Fuß auf den Mond setzte, war lange vor meiner Zeit. Dennoch hallte das Echo dieser historischen Ereignisse durch meine Kindheit. So wie Millionen sowjetischer und amerikanischer Kinder spielte ich Raketenstart in einem Holzfass und machte im Lichtkegel einer Straßenlaterne meine ersten gekünstelt plumpen Schritte auf dem staubigen Mondasphalt. Auch an die beiden Blechrutschen in Raketenform auf meinem Spielplatz im Gorki-Park kann ich mich gut erinnern. Die eine war riesig, mit einer beängstigenden gleißenden Zunge, ein Spaß für größere Kinder, nichts für ein Weichei wie mich. Ich begnügte mich mit der Rutsche für die ganz Kleinen. Sie wirkte wie ein von innen ausgebrannter Bleistift, der von Metallringen zusammengehalten wurde. Durch dieses Gerippe krabbelte ich hindurch, verharrte für einen Augenblick am Kopf der Rutsche und winkte meiner Mutter zu.

Als ich das letzte Mal in meiner Heimatstadt Odessa war und mit meiner Mutter den alten Spielplatz aufsuchte, dauerte es lange, bis ich in einigen verbogenen und vor sich hin rostenden Gitterstäben die Überreste der Rutschen erkannte. Dieser Anblick ließ mich lange nicht los. Es war so, als wäre eine Ära sang- und klanglos zu Ende gegangen, ohne dass ich es gemerkt hätte. Nicht das Inventar meiner Kindheit war es, dessen Verlust mich so beschäftigte (zugegeben, ich finde es schade, dass ich die große Raketenrutsche niemals hinuntergleiten werde), es ist etwas anderes: die Tatsache, dass ich als Schriftstellerin ein so kolossales Stück meiner eigenen Geschichte bisher völlig außer Acht gelassen und all die Freuden meiner früheren Tage vergessen hatte. Die Raumfahrt! Die ersten Sputniks! Belka und Strelka, die heldenhaften Hunde in der Erdumlaufbahn, Leonows freies Schweben im Weltraum, Gagarins Wostok-Kapsel und Armstrongs »small step for a man«.

Eines Morgens wachte ich auf, sprang buchstäblich aus dem Bett, ging zum Schreibtisch und schrieb auf einen Zettel: Menschen auf dem Mond. Das war der ursprüngliche Titel meines Theaterstücks. Dass es ein Theaterstück würde, wusste ich bereits vorher. Die Entscheidung, eine neue Form auszuprobieren, verdanke ich einem gut gemeinten und vielleicht auch nur nebenbei geäußerten Rat einer Burgtheatermitarbeiterin, die ein großer Fan meines Romans Wer ist Martha? ist.

Vor nicht allzu langer Zeit saß ich neben einem alternden Raketeningenieur im Flugzeug. Wir kamen auf die Mars-One-Mission zu sprechen, und er brummte etwas in seinen Bart, das mich nachdenklich stimmte: »Wir müssen uns endlich von der Erde lösen und expandieren, wenn wir überleben wollen.« Es stellt sich die Frage, ob es in Zeiten von Ebola, Flüchtlingskatastrophen und Kriegen moralisch ist, vom Weltall zu träumen. Nun, der Mensch hat schon immer mehr gewagt, als er hätte stemmen können, und er tat es gerade dann, wenn es unpassend war. Mitten im Tosen der Kriege und Wüten von Krankheiten gibt es immer eine Handvoll, die das Leid der Zeitgenossen weniger beschäftigt als der gestirnte Himmel über ihnen. Kann man ihnen deswegen mangelnde Verantwortung und Nächstenliebe vorwerfen? Ich behaupte das Gegenteil: Wenn die Priester von gestern, die Astronomen von heute den Blick zu den Sternen richten, sehe ich hinter ihrem vermeintlichen Eskapismus die Sorge um die gesamte Menschheit. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie die einzigen sind, die an den Menschen glauben – trotz seiner abgrundtiefen Schlechtigkeit. Für mich persönlich steht fest: Wenn es jemanden gibt, der uns Kleingeistern und Krämerseelen eine Chance im Universum vergönnt, so sind das die Raumfahrtbegeisterten, die Astrophysiker und Raketeningenieure wie der alte Herr neben mir im Flugzeug.

Es gab Zeiten, da machte mir der Gedanke an das Weltall Angst, und die Winzigkeit meines Heimatplaneten bedrückte mich, so dass mich der Mut verließ. Manchmal aber empfand ich beim Anblick des Mondes jene große kindliche Scheu, von der wohl auch die ersten Menschen ergriffen waren, die verzauberten Homines Habiles vor ihren Höhlen. Das sind Momente des wahren Glücks.

Die Collage auf der Startseite basiert auf einem Foto der NASA.